6.2 解析

霧の発生には、下層の湿潤な空気の存在、湿潤な空気の冷却(寒冷な空気との混合、放射による冷却、低温な海水による冷却など)、地上の風が弱いなど様々な条件が重なって起きる複雑な現象である。したがって、霧の予報のためには総観規模の解析が必要である。

上述した2事例について以下の解析を行った。

1.地上付近の風と雲(AMeDAS、雲解析情報図と比較)

2.雨(レーダー・アメダス解析雨量と比較、晴霧の事例は省略)

3.霧(衛星画像、雲解析情報図と比較)

視程換算

ANEMOSの霧に対する検証をするために、数値計算の予報変数から霧の濃淡の指標である視程を算出する。霧と視程は、霧の濃度が増加すると視程が悪化(低下)する反比例の関係にある。その関係をTarbertは、Mie散乱の理論を用いて以下の式で表している。

また、井上(1992)は釧路で観測した霧水量と視程の関係に上式の理論値が適用できることを、釧路の霧観測から示している。(図6.2.1) 粒径は、霧の発生の場所や種々の条件によって決まってくるが、瀬戸内海では粒径の観測を行った例がない。そこで、過去に行われている観測を例に瀬戸内海の霧の粒径を設定する。

霧の粒径の観測は様々な場所で行われているが、霧水量はO.1g/m3以下で粒径はおよそO.5〜100μm程度である。井上(1997:図6.2.2左)によると三陸海岸における海霧の粒径は5〜30μmにピークがある。沖田(1962:図6.2.2右)でも旭川において粒径は5〜15μmにピークがある。また、霧の視程換算の際最も重要なのは霧水量であり、霧の粒径は大きな影響を与えない。したがって、瀬戸内海の霧の粒径を知ることはできないが、本報告書では上記の観測値からも妥当と考えられる12.5μmを使用した。

第6図 霧粒の半径をパラメータとする霧水量(Wsst)と視程(V)の関係,実線はV=2.6r/Wの計算値であり,破線は霧が存在し難いと考えられる領域である。久慈市北野(●1998. 7. 2 ○7. 8 +7. 12 ■ 7.16 △7. 17),種市町小路合(*1990. 7. 5 ■7. 12),釧路西港(▲1992. 7. 31 ○8. 1)

図6.2.1 霧水量と視程の関係

(拡大画面: 56 KB)

図6.2.2 粒径分布 (左:井上1997、右:沖田1962)

[1]1999年5月13日

1999年5月12〜13日は、瀬戸内海は高気圧の後面に入り、南から暖かく湿った空気が流入しやすい気圧配置であった。(表3.3.2天気図)AMeDASの観測値においても、淡路島や佐多岬を中心に期間を通じて南風が観測されている。また、霧の発生した13日午前中は風速も弱くなり、霧の発生しやすい状況であったことが分かる。13日午前の衛星画像では、GMS可視画像で輝度が高く、赤外画像で輝度の低い地域が淡路島の西に観測されており、この地域に存在した雲は霧か低層の雲である。高松気象台が発表している異常気象と気象災害記録によると、同地域で霧による事故が発生しており、気象庁観測点である男木島でも霧が観測されているため、その雲域は霧であったと考えられる。また、雲解析情報図やレーダー・アメダス解析雨量から瀬戸内海付近で降水や卓越した雲は観測されていないため、この事例は典型的な晴霧の現象であったといえる。

計算結果では、地上付近の風は期間を通じて南風を計算している。霧の発生した淡路島の西付近では、13日午前中弱い風を予報しており非常に再現性がよかった。気温はNOAAの海水温に対して高い気温を予報しており、霧の発生しやすい状況であったことを示している。また、瀬戸内海付近に卓越した雲や降水は予報しておらず、全般的に総観規模の気象場をよく再現していた。

霧は淡路島の西に13日の午前4時から11時まで予報されており、GMS画像と比較して水平分布はよく再現されている。しかし、男木島では霧を予測することができなかった。これは、島に対して解像度がよくなかったためと考えられる。

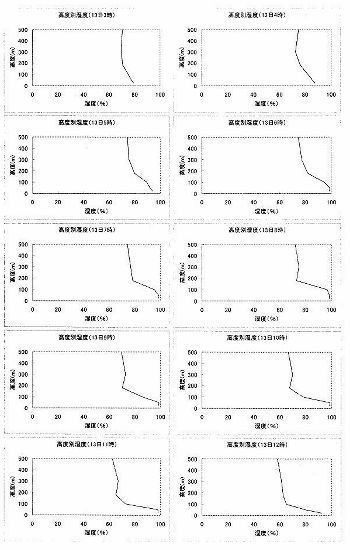

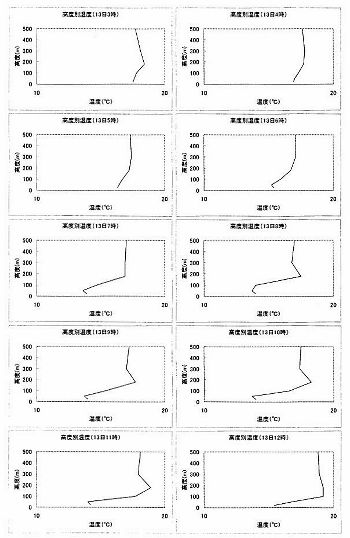

次に、晴霧の構造を計算で表現できているかを見るため、鉛直湿度勾配と温度勾配を次ぺ一ジ以降に示す。

気温は、海水温によって下層の空気が冷やされ、地表面付近で逆転層が形成されていた。湿度は地表面付近の薄い層で、凝結がおこり霧が発生している状況がよく表されている。

以上から、ANEMOSは晴霧を精度よく予報できる可能性があることが示されたといえる。ただし、細かな分布を予報するためには、広い領域で小さい格子間隔で計算をする必要がある。

(拡大画面: 108 KB)

図6.2.3 鉛直湿度分布

(拡大画面: 108 KB)

図6.2.4 鉛直温度分布