神戸コレクションを用いた20世紀初頭の熱帯域の海面水温と他要素の相互関係

気象庁気候・海洋気象部海洋気象情報室(小司晶子)

1.はじめに

船舶による歴史的海上気象観測資料である神戸コレクションのデジタル化事業が、平成7年度より順次進められており、現在までに約200万通のデータがCD-ROMに収録され、国内外に広く配布された(Manabe(1999))。この事業の中で、気象庁は入カされたデータの品質管理を担当しており、当時観測され観測表に記入された各種海上気象要素が、観測手法や船舶の構造は変わっているものの、現在の商船等による気象観測と品質的には遜色の無いデータであることを実感している。そこで、現在デジタル化を進めている1890年から1932年の期間の神戸コレクションと米国の海洋気象統合データセット(COADS)を用いて、大気大循環の熱源となる熱帯域での海面水温の変動がどのように表現されるか、また海面水温の変動と対流活動や貿易風との相互関係について、調査を行なった。

2.予備解析値について

本調査では、品質管理の終えた神戸コレクションと米国のCDC,NCAR,NCDCで作成されているCOADS(Woodruffら(1987))を用いて、1961年から1990年の平年値からの差が3.5σ以内のデータから、海面水温、気圧、風、雲量、気温の海上気象要素の2。X2。のボックス平均値を予備解析値として各年各月毎に作成した。この予備解析値の作成期間は、1890年から1932年である。この期間のデータ総数は、約2100万通に上る。月平均にすると約4万通となる。

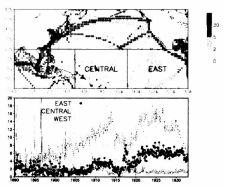

第1図に、予備解析値に用いた海面水温データ数の太平洋域での空間分布図と20N-20Sにはさまれる熱帯域の西部(80E-150E)、中部(150E-150W)、東部(150W-80W)での海面水温データ数の時間変化を示す。いずれも、1ヵ月に1つのボックスに含まれるデータ数の平均値を示している。

空間分布では、日本近海や日本からインド洋の航路に繋がる東シナ海、南シナ海で多い。また、日本から北米に向かう北太平洋航路とハワイ航路沿いに多い。オーストラリア航路にかけての140。E沿いにも多い。

時間変化では、1905年以降西部のデータ数が増え、他海域に比べ圧倒的に多い。しかし、1915年から1920年にデータ数は激減している。1928年以降の減少傾向はデジタル化がまだ進んでいないためと思われる。第1次世界大戦後の1920年以降は、東部のデータも増えている。中部は、全期間を通じて1つのボックスに含まれるデータ数は2個前後と少ない。予備解析値の作成の際に品質管理で落とされるデータの割合は要素毎に異なり、気温や海面水温は1%と低い。一方、風(風速)のデータは9%のデータが落とされる。

(拡大画面: 61 KB)

第1図 予備解析値に用いた海面水温データ数の月平均の空間分布(上図)と、20N-20Sの西部(80E-150E)、中部(150E-150W)、東部(150w-80w)での海面水温データ数のボックス平均の時間変化(下図)。

3.方法

熱帯域では大気と海洋はお互いに強く影響しあっている。熱帯域では地球の自転の効果が海洋の運動に与える影響が小さく、風の応カが直接的に海流を駆動する。このため、風の変化に海洋が敏感に反応し、中・高緯度に比べ海水の大きな運動が生じる。この運動によって海面水温の分布が変化すれば、その変化に対し大気も敏感に反応する。20℃前後の海面水温のところでは、数度の水温上昇があったとしても対流活動はあまり活発にならないが、28℃を超えるとわずかな水温上昇により対流活動が盛んになる。特に太平洋熱帯域の中部と西部はもともと海面水温の高い場所で海面からの蒸発量が中・高緯度に比べ格段に多い。対流活動に伴い大気中の水蒸気が凝結して雲が出来る。このとき大気中に潜熱が放出され、大気循環を駆動するエネルギー源となる。っまり、海水温の高い熱帯域は大気大循環の熱源であり、この熱源分布の変化は大気大循環を大きく変えてしまう。(平成5年度長期予報研修テキストー熱帯の海面水温と日本の天侯ーより)

このように大気の循環場に大きく影響をもたらす熱帯域では、エルニーニョ現象が起こっているとき、つまり東部の水温が平年より高まっているときには、もともと海面水温の高い西部では平年より水温が低くなり、それに伴い、対流活動は平年より不活発になり、日付変更線付近に対流活動の活発な海域が移動する。また、平年では海面水温の高い西部では大気は上昇して低圧場となり、東部では大気は降下して高圧場となり、赤道域は東風(貿易風)が卓越するが、エルニーニョ現象のときには、西部と東部の気圧パターンが逆転し貿易風が弱まる。エルニーニョ監視海域の海面水温とともに、西部熱帯域の海面水温や対流活動、貿易風の変動を把握することで、データの少ない20世紀初頭の太平洋域の大気、海洋の変動を総合的に捕らえることが可能になると考えられる。

本調査では、予備解析値からエルニーニョ監視海域(150W-90W,4S-4N)での海面水温偏差を1910年から1932年について計算し、エルニーニョ現象の発生条件を満たしている期間を特定し、この期間の西部熱帯域での海面水温偏差、対流活動、及び貿易風との関連を、相関係数やピークの表れ方により調査した。西部熱帯域の海面水温偏差には130E-150E,0-14Nの偏差の領域平均値を、対流活動についてはフィリピン近海域(110-140E,10N-20N)での雲量偏差の領域平均値を用いた。雲量平均に用いた海域は、現在気象庁で西部熱帯域の対流活動の度合いを示す上層雲量指数の計算に用いられている。貿易風は、6N-6Sの風ベクトルの東西風成分の偏差を用いた。平年値は、COADSで1950年以前のデータの品質管理基準値として用いられている、1910年から1949年の期間の平均値を用いた。

(拡大画面: 63 KB)

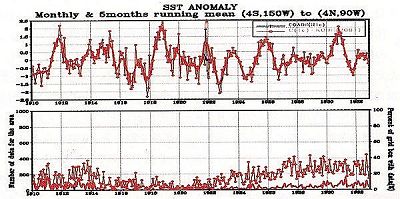

第2図 エルニーニョ監視海域(150W-90W,4S-4N)の海面水温偏差(上図、丸印付細線は月平均、太い線は5ヶ月移動平均)とデータ数(下図、太線は領域に含まれる全データ数、丸印付細線はデータ被覆率)

(拡大画面: 63 KB)

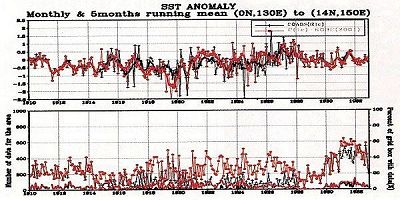

第3図 西部熱帯域(130E-150E,EQ-14N)の海面水温偏差(上図)とデータ数(下図)詳細は第2図と同じ

(拡大画面: 68 KB)

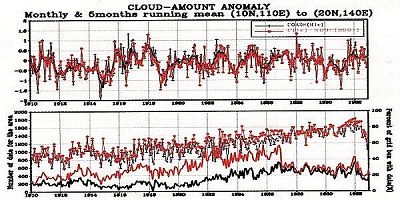

第4図 フィリピン近海(110E-140E,10N-20N)の雲量偏差(上図)とデータ数(下図)詳細は第2図と同じ

4.結果

1910年から1932年についてのエルニーニョ監視海域の海面水温偏差を第2図に示す。この図からは、1911年、1918年、1930年に+0.5℃以上の正偏差が6ヶ月以上継続している。1914〜1915年と1925〜1926年にも偏差の大きさは小さいが継続して高い状態が続いていた。この結果は、気象協会(1998)やRasmussonら(1982)の結果と一致している期間が多い。ただし、データのあるグリッドの割合は監視海域全体の5%〜30%程度である。

第3図は西部熱帯域の海面水温偏差である。この海域では、1921年前後に昇温化している。スペクトル解析では60ヶ月、20ヶ月、8ヶ月の周期にピークがみられエルニーニョ現象より短い周期の変動も卓越している。それらの影響を除くと、1919年、1924年、1930年、にそれぞれ負のピークが現れる。

(拡大画面: 110 KB)

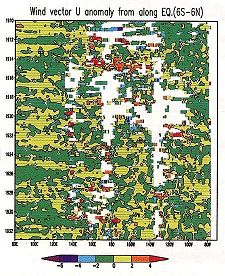

第5図 赤道沿い(6N-6S)の東西風偏差

対流活動を表すフィリピン近海の雲量偏差を第4図に示す。エルニーニョ監視海域の海面水温偏差との相関は-0.59と負の相関が高い。雲量偏差-0.5以下の負のピーク(対流活動の不活発な時期)は、1911〜1912年、1914〜1915年、1918〜1919年、1923年〜1924年、1930〜1931年に見られる。

赤道沿い(6N〜6S)の東西風偏差を第5図に示す。1914年〜1915年には日付変更線付近を中心に西風偏差が見られ140W付近にまで達している。規模は小さいが1930年にも同じ傾向が見られる。1916年から1922年にかけてはデータの空白域が多い。

エルニーニョ監視海域の海面水温偏差でエルニーニョ現象発生の条件を満たしている期間を示し、西部熱帯域の海面水温偏差、フィリピン近海の対流活動、貿易風についてエルニーニョ現象時の特徴が見られる場合に○をつけ、表にした。

| エルニーニョ現象発生条件を満たしている期間 |

1911 |

1914〜15 |

1918 |

1925〜26 |

1930 |

| 西部熱帯域海面水温偏差 |

|

|

○(1919) |

○(1924) |

○ |

| フィリピン近海の対流活動 |

○(1911〜

1912) |

○ |

○(1918〜

1919) |

|

○(1930〜

1931) |

| 貿易風 |

|

○ |

|

|

○ |

表 エルニーニョ監視海域の海面水温偏差でエルニーニョ現象発生の条件を満たしている期間と、その時期の西部熱帯域の海面水温偏差、対流活動、貿易風の状態

この表から、1930年には、現在と同じようなエルニーニョ現象の起こっていた可能性が高い。また、1914年〜15年と1918年にも高いといえる。しかし、1911年や1925〜26年については、西部熱帯域や貿易風の状態が、エルニーニョ現象時の傾向を示しているとは言えなかった。

5.考察・まとめ

今回、エルニーニョ監視海域の海面水温偏差から1910年〜1932年の期間でエルニーニョ現象の発生条件を満たす時期を特定し、その時期の西部熱帯域での海面水温偏差と対流活動、貿易風との関連を調査した。エルニーニョ現象の起こっている時期にみられる状態が他の複数要素にも表れている期間もあったが、他の要素からはエルニーニョ現象時に見られる兆侯がみとめられない期間もあった。データ数が少ないため表れない可能性が高い期間もあるが、要素によっては晶質管理や解析の手法について改善が必要であると思われる。

時空間共にデータの揃っていない時代における気象現象の特定は慎重になる必要があるが、データのより多い他の海域や要素からより確からしい大気海洋変動の把握が可能であると考えられる。しかし、本調査でもわかるように、20世紀初頭のデータの分布には偏りが見られ、太平洋熱帯域では、データ数の豊富な西部海域でも、5〜40%を覆うに過ぎない。神戸コレクションを含む歴史的海上気象資料の今後のデジタル化で、より一層のデータ充実が図られ、気侯変動の解明が進むことが期待される。

参考文献

Manabe, T., 1999: The digitized Kobe Collection, Phase I: Historical Surface MarineMeteorological Observations in the Archive of the Japan Meteorological Agency Bull.Amer. Meteor. Soc., 80, 2703-2715.

Woodruff, S. D., R. J. Slutz, R. L. Jenne and P. M. Steurer 1987: A comprehensiveocean-atmosphere data set. Bull. Amer. Meteor. Soc., 68, 1239 1250.

気象庁予報部,1993:平成5年度長期予報研修テキスト―熱帯の海面水温と日本の天侯―56pp.

日本気象協会,1998:平成9年度日本財団補助事業「全球の船舶観測データセットの整備とそれを用いた海洋気侯の長期変動の解明」報告書220pp.

Rasmusson E.M and Carpenter T.H., 1982: Variation in Tropical Sea SurfaceTemperature and Surface Wind Fields Associated with the Southern Oscillation / ElNino. Mon. Wea. Rev, 110, 354-384.