北太平洋偏西風域における長期変動解析に関するノート

轡田 邦夫Kunio Kutsuwada

東海大学海洋学部〒424-8610静岡県清水市折戸3-20-1

School of Marine Science and Technology,Tokai University

Tel.:+81-543-37-0196/Fax:+81-543-36-1434

E-mail:kkutsu@scc.u-tokai.ac.jp

要 旨

北太平洋偏西風域を対象に海上風に対する長期変動の解析の留意点を記す。統合海洋気象データセット(COADS)の時系列による1950年代以降の経験的直交関数(EOF)の最低次モード(寄与率32%)は、北太平洋中・高緯度域における西風の増大傾向を示し、アリューシャン低気圧の強化に特徴づけられる海面気圧の低次モードと対応する。40年間における西風の増加量(約1.6m s-1)は、同時期の海面気圧勾配から求めた地衡風の増加量(約1.0m s-1)より有意に大きく、相違の要因としてCOADSデータにおける測定誤差(風速計高度の変化)が示唆される。第二の間題として、同海域における東西風・風速に対する複数のプロダクト間の年代別相互比較を通して長期変動解析への影響を吟味した。その結果、NCEP再解析データは1960年代以前にはCOADSより大きいという系統的相違が顕著であるが、1970年代以降はほぼ近い値を示す。一方、風速計の高度変化に対する補正が成されたIMMTデータとの比較は1970年代以降における両データ(COADS,NCEP)の過大傾向が明らかである。また、1980年代以降使用可能なECMWFデータは他のデータに比べて有意に小さいなど、長期変動解析においてプロダクト間のバイアスを考慮する必要性が明らかとなった。

1.はじめに

十年〜数十年以上の長期変動の解析に用いられる代表データ:統合海洋気象データセット(Comprehensive Ocean and Atmosphere Data Set:COADS)は、篤志観測船による観測データを主に編集されている。近年、19世紀前半まで遡った観測データのデジタル処理が進められ、現在米国N0AAのデータサーバ(ftp.cdc.noaa.gov)からダウンロード可能なCOADSデータは、1800年代初頭からである。数十年規模の変動として代表的なPacific Decadal Oscillation(PDO)(例:Mantua et al.,1997)は太平洋の熱帯および中・高緯度域がキーとなる変動であるが、こうした太平洋規模の空間パターン導出を目的とした解析には、商船等の定期航路が希薄な熱帯域における観測データの欠如が最大の障害となる。海上風もその例に漏れず、上述のCOADSを用いた場合、熱帯域は上述の理由によって長期変動解析は容易でないが、比較的データの豊富な中・高緯度偏西風域は可能と言える。

一方、1980年代以降係留ブイによる海上気象の実測が開始されたが、これらは熱帯域および大陸近海に集中し、中・高緯度外洋域には殆ど存在しない。1990年代になって継続的な供給が可能となった人工衛星散乱計データは、その精度検証をブイ観測に依存するため、熱帯域に比べて中・高緯度域における精度が高いとは云えない。また、大気の気象予報数値モデルを介して欠測域が補充された客観解析データは、観測データを用いて過去に遡ったプロダクトの作成が成されている。代表的なNCEP(National Center for Environmental Prediction)再解析データは1950年代まで使用可能である。本報告では、こうした異なるプロダクトの使用が長期変動を対象とした解析に及ぼす問題について吟味した。対象は太平洋中・高緯度偏西風域に限定する。

2.結果

図1(a)は、COADSによる海上風東西成分(月平均)の3年移動平均値(2。x2。を4。x1O。に変換し欠測を空間的に補間)から算出した経験的直交関数(EOF)の第1モード(寄与率32.3%)の空間パターンを示す。図中で正の値が拡がる北太平洋中・高緯度域は、図2(実線)に示される時間変動を呈し、西風の増加傾向が顕著である。同様に求めた海面気圧に対する第1EOFモードの空間パターン(図1(b))では偏西風域北方に負の値が拡がる。対応する時間関数(図2破線)は増加傾向を示しており、アリューシャン低気圧の年々強化傾向を意味し、上述の偏西風強化と矛盾しない。両者の対応を見るために、地衡風による海面気圧の南北勾配によって算出した推定東西風の時系列(図3実線)を偏西風海域中央部に対して求め、COADSデータの東西風(図3破線)と比較した。共に1960年代から80年代末における偏西風の強化傾向が明らかであるが、リニアトレンドの値を比べると、実測値(破線)は約1.6ms-1に達するのに対して、推定値(実線)は約1.0ms-1と明らかに小さい。この相違の要因として、通常海上10mにおける測定値と定められる風速の測定が船舶の大型化によって次第に高い高度に設置された風速計によって成された結果に因ることが予想される(轡田,2000年度報告書参照)。同様な指摘は、Hanawa&Yasuda(2000)によっても成されている。

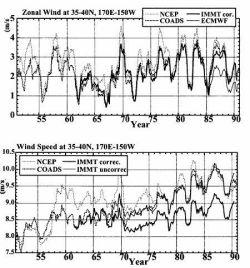

気象庁編集のIMMT(International Marine Meteorological Tape)データを用いて、こうした風速計高度の上昇効果を補正(10m高度値へ変換)した時系列を東西成分およびスカラー風速に対して図4に示した。図には上述のCOADSデータの他、近年利用可能となったNCEP再解析データおよびECMWF(EuropeanCenter for Medium-Range Forecast)データも示され、更に年代別平均値の比較が表1に示される。これらの比較より、1970年代以降においてCOADS,NCEPデータがIMMTデータに比べて系統的に高い値を示していることが明らかであり、1980年代にはその差は風速において約0.8m s-1に達する。IMMTは1960年代以降しか存在しないが、1960年代における相違が低いのは目視観測によるデータが多いことに因ると考えられる。一方、1950-60年代においてはNCEPがCOADSに比して高い傾向があり、その差は1950年代後半〜60年代の風速において顕著である。この要因として、再解析データ作成に用いられた同化データの品質や量に起因することが示唆される。また、1980年代半ばから存在するECMWFデータは他に比べて明らかに低めの値を示す。同様な相違は1990年代になって利用可能となった人工衛星データとの比較でも顕著である上、偏西風海域のみならず貿易風域でも顕著であり(Kubota et al.,2002)、プロダクトに内在する問題と考えられる。

3.まとめ

本報告では、限定された海域におけるプロダクト間の比較しか触れることが出来なかったが、対象海域が経年変動の代表的パターンであるPDOやPNA変動のキー海域であることは疑いない。本論で述べたように、長期変動の解析では欠測域および欠測期間の処理が作業の重要部分を占めると言えるので、欠測が少ないNCEP,ECMWFなどの客観解析データの使用が、今後より一層盛んになることが予想される。しかしながら、本論で述べたようにこれらのプロダクトには、年代に依存するバイアスが存在することが否定できず、長期変動の解析においては誤差要因となることが予想される。異なるプロダクトを用いた解析の相互比較を通して、こうした間題に対する信頼性の検証を行うことが重要な課題と考えられる。

参考文献

Hanawa, K. and T. Yasuda(2000): J. Meteor. Soc. Japan, 78, 731 -751.

Kubota, M., N.Iwasaka, S.Kizu, M.Konda and K.Kutsuwada(2002): J.Oceanogr.,58,213-225.

Mantua, N.J. and S.R. Hare, Y. Zhang,J.M. Wallace, and R.C. Francis (1997):Bull. Amer. Meteor Soc., 78,

1069- 1079.

図1. COADS(1952-97年)の36ヶ月移動平均時系列による第1EOFモードの空間パターン(a):海上風の東西成分,(b);海面気圧

図2: 図1に対応するCOADSの36ヶ月移動平均時系列による第1EOFモードの時間関数(実線:海上風の東西成分,破線:海面気圧)

図3: 偏西風海域(38。-42。N,170。E-160。W)における海上風の東西成分時系列(破線)と海面気圧(30。Nおよび5。N)から地衡風によって算出した同時系列(実線)(何れも36ヶ月移動平均)。直線はリニアトレンドを示し、右端の矢印は30年間における増加量を表す。

表1: 海上風の各成分に対する年代別比較(数値は、左から右のデータを引いた値)

(拡大画面: 62 KB)

図4: 異なるデータセットによる偏西風海域における時系列の比較(上:東西風,下:スカラー風速)。