2.2.5 降水変化量のトレンドの意味

ここで定義した降水変化量にトレンドが存在することの意味を厳密に解釈すると、「降水量の2年周期の振動の幅が増加/減少傾向にある」ばかりとは限らず、「降水量が指数関数的な単調増加/減少傾向にある」場合も考えられる。従って、前節の結果だけでは、降水量の年々変動(2年振動)が有意に増減すると判断するのは早計である。そこで、このトレンドテストの結果が果たして降水量の2年周期の振動の変動を評価しているかどうかを検証する。

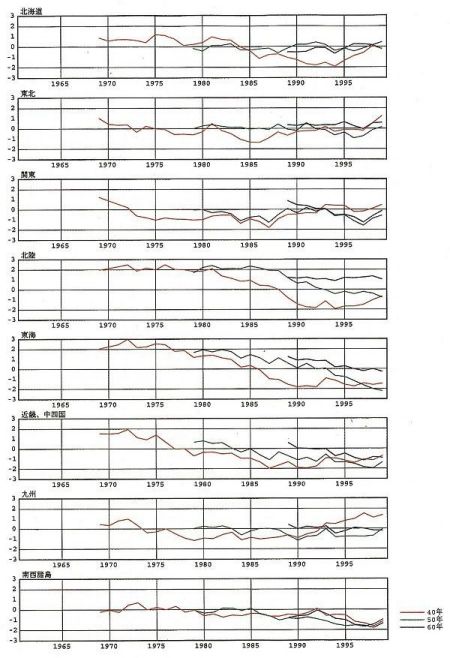

まず、図2.2.9に、各地域の降水量自体のトレンドテストの結果を示す。この図より、北陸については、1930年代前半から1980年代後半に有意な増加傾向が、東海に関しては、1940年代後半から現在にかけて有意な減少傾向が検出される。しかしそれらを除くと、各地域とも近年の降水量自体に有意なトレンドは得られないことがわかる。図2.2.8の結果と併せて考察すると、東北、関東、東海については近年、降水量に長期的な変化傾向はみられないかまたは減少傾向であるのに対し、降水変化量は明らかに増加傾向にある。従って、降水量が指数関数的な単調増加傾向をなしているが故に降水変化量が有意に増加傾向にあるとは言い難い。

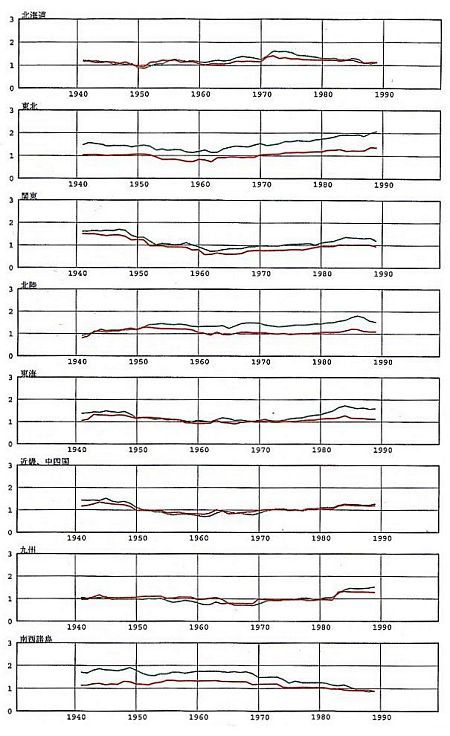

次に、各地域における降水量の移動標準偏差と降水変化量の移動平均値を比較した図(図2.2.10)を示す。図中には降水変化量の21年移動平均値(緑のライン)および降水量の21年標準偏差(赤いライン)を示す。両者は異なる統計量であるが、グラフの傾向を比較する都合上重ねて表記した。なお、降水量、降水変化量ともにそれぞれの標準偏差で除した値を用いた。定性的な評価ではあるが、両者の変化傾向は比較的類似しているように見える。つまり、近年の降水変化量が増加傾向にある本州および四国の地域(東北、関東、東海、近畿、中四国、九州)では、1960年代から降水量の標準偏差が増加傾向にあり、降水変化量が減少傾向にある南西諸島では、降水量の標準偏差が減少傾向にある。これは、降水変化量のトレンドの増減の結果が標準偏差の増減の結果に少なからず反映されていることを意味していると考えられる。したがって、前節の降水変化量のトレンドテストの結果は、降水量の2年周期振動の振幅が増加/減少傾向にあることを意味している。

ここで注意すべきことは、前述のように、このトレンドテストはトレンドの大小を評価してはいない。時系列の量的な変化の有意性を評価する場合には、別の手法を用いる必要がある。

(拡大画面: 106 KB)

図2.2.9 図2.2.8に同じ。ただし、降水量に関するトレンドテストの結果

(拡大画面: 101 KB)

図2.2.10 各地域における降水量の21年移動標準偏差(赤)および降水変化量の21年移動平均値(緑) 図中の値はそれぞれの標準偏差により規格化している。

2.2.6 今後の課題

2.2.5節および2.2.6節の結果から、ここ40〜50年間に北陸地方を除く本州では降水量の2年周期の振動の幅が有意な増加傾向、南西諸島では有意な減少傾向にあり、北海道では有意な傾向は検出されないことがわかった。しかし、現段階においては気候学的にそのような現象を説明するに至ってはいない。近年の干魃、冷害の頻発傾向は、少なからず降水量の増減傾向の変動に関与していると思われるので、ここでの解析結果の原因を探ることは意義のあることと考えられる。気候学的に見れば、6月〜8月は本州では梅雨期を含むが北海道では梅雨はなく、南西諸島では梅雨明け後の盛夏および台風期にあたる。したがって、地域毎に降水をもたらす総観場の年々変動が、降水変化量のトレンドに関与している可能性がある。次段階として、この結果に対する原因を総観場の変動に求めて調査を行いたい。