2.2.3 共通した長期変化の特徴および地域区分

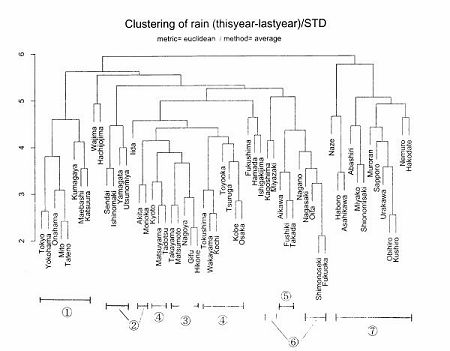

本研究では変化傾向の類似した地点をグルーピングし、地域毎に降水変化量の長期変動を評価する。そこで、降水変化量の時系列(5年移動平均値)を用いてクラスター解析を行った。結果を図2.2.3のデンドログラムに示す。これは各地点間距離をユークリッド距離として定義し、クラスター間の距離を各点間の平均距離としてクラスター分けした結果である。図より、完全な地域分けとは言えないが、おおまかに[1]関東、[2]東北、[3]東海、[4]近畿・中四国(中国地方と四国地方の略)、[5]北陸、[6]九州、[7]北海道に分かれているように見える。

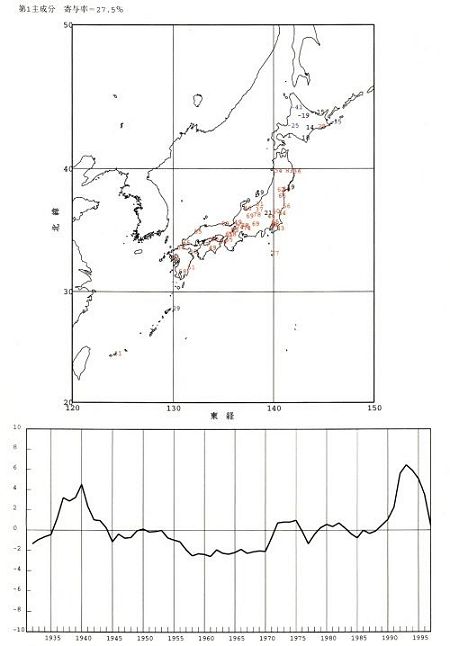

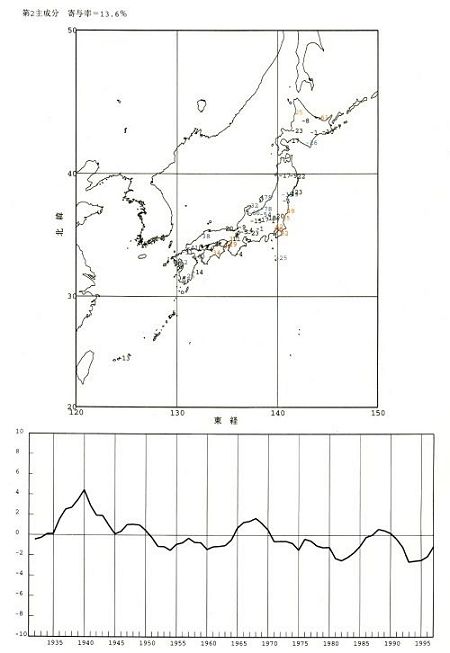

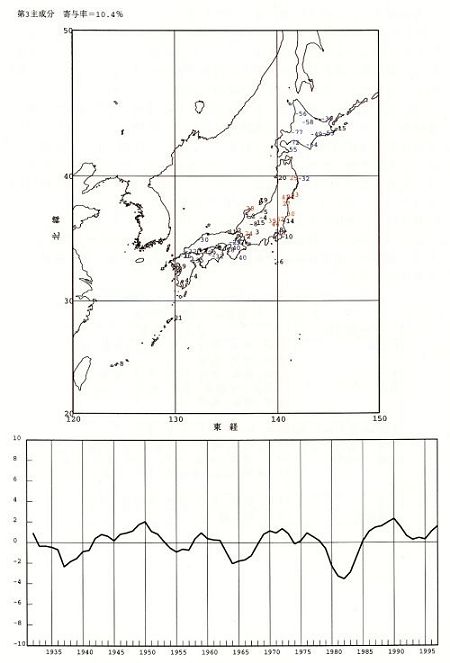

次に、地点間に共通した降水変化量の長期変化の特徴を抽出するとともに、上記クラスター解析の地域分けの結果を確認するため、同じデータを用いてEOF解析を行った。得られた第1モード〜第3モードを図2.2.4〜図2.2.6に示す。各図の下図は主成分の時係数を示し、上図は時係数と各地のデータ(降水変化量の5年移動平均値)の相関係数の分布を表し、赤字、青字は両者の間にそれぞれ危険率5%で有意な正、負の相関関係があることを示している。また、上図の左上に主成分の寄与率を示している。

第1モードの特徴は、1940年頃と1993年頃を中心とする約10年の期間に降水変化量が顕著に大きく、その他の期間は比較的落ち着いている。特に1955年〜1970年頃にかけては降水変化量が小さい年が継続している。この特徴は、東北から九州にかけての広い範囲に共通して見られる。また、北海道ではこの特徴はほとんど見られず、一部ではこれと逆位相の特徴を有していることがわかる。

第2モードは、降水変化量が20年〜30年程度の周期で変動しながらも、1940年以降負のトレンドとなっている。この特徴は、北海道北部、関東地方、近畿中部〜四国にかけての地域に見られる。また、北陸地方と九州地方は、これとは逆位相の特徴を有している。

(拡大画面: 76 KB)

[1]関東地方 [2]東北地方 [3]東海地方 [4]近畿・中四国地方 [5]北陸地方 [6]九州地方 [7]北海道地方の地点多い

図2.2.3 日本の58官署における6〜8月の降水変化量に関するクラスター解析結果. 各地点間の距離をユークリッド距離にて評価し、クラスター間の平均距離によってクラスターを区分した.

(拡大画面: 95 KB)

図2.2.4 日本の58官署における6〜8月の降水変化量のEOF第1モード. 上図:時係数と各地点の降水変化量の相関係数赤色数値は危険率5%で正の有意な相関、青色数値は同じく負の相関関係にあることを示している。下図:時係数

(拡大画面: 116 KB)

図2.2.5 図2.2.4に同じ ただし、EOF第2モード

(拡大画面: 117 KB)

図2.2.6 図2.2.4に同じ ただし、EOF第3モード

第3モードは、降水変化量の10年〜20年程度の周期変動を抽出している。このモードでは位相の違いにより日本をほぼ3分している。すなわち、地理的に離れた北海道および近畿中四国が同位相であり、その間の主として東北〜関東地方では逆位相の特徴となっている。

EOF解析の結果、第1モードでは北海道が他地域と異なる特徴を有している。また、第2モードでは関東と近畿、中四国、北陸と九州がそれぞれ正負の位相の特徴を有している。ここで、中部地方の日本海側(北陸)と太平洋側(東海)で第2モードの特徴が異なることも留意する。さらに第3モードでは、北海道、近畿・中四国と東北・関東が逆位相となっており、総じてみた場合、EOFの結果に見られる特徴はクラスター解析による地域区分の結果をよく反映しているように思われる。

以上の結果から、具体的に表2.2.1に示すような地域区分を行った。なお、各地域の境界付近の官署の所属の決定には、クラスター解析の結果を反映させた。

表2.2.1 降水量の地域区分結果

| 地域区分 |

構成する官署 |

| 北海道 |

羽幌、旭川、網走、札幌、帯広、釧路、根室

室蘭、浦河、函館 |

| 東北 |

秋田、盛岡、宮古、山形、石巻、福島 |

| 関東 |

小名浜、宇都宮、前橋、熊谷、水戸、館野、

東京、横浜、勝浦 |

| 北陸(中部日本海側) |

輪島、相川、伏木、長野、高田 |

| 東海(中部太平洋側) |

高山、松本、岐阜、名古屋、飯田、彦根 |

| 近畿、中四国 |

敦賀、豊岡、浜田、京都、神戸、大阪、和歌

山、潮岬、松山、多度津、高知、徳島 |

| 九州 |

下関、福岡、大分、長崎、鹿児島、宮崎 |

| 南西諸島 |

名瀬、石垣島 |