2.2 降水量の変化率の変動特性*

*坂井紀之(日本気象協会首都圏支社海洋調査課)

2.2.1 はじめに

図2.2.1 調査の流れ

前章にて概説したように、本章では日本の気象官署を対象に、夏季の降水量の変動について有意な長期変化傾向の抽出を試みた。調査のおおまかな流れを図2.2.1に示す。

図内の各項目の詳細は次節以降に述べるが、ここでは流れ図を概説する。まず、日本の58官署における6〜8月の降水量を用いて、降水変化量(当年のデータ マイナス 前年のデータの絶対値)を定義した(2.2.2節)。次いで降水変化量について、クラスター解析,EOF解析を用いて地域区分し、地域的特徴を明らかにした(2.2.3節)。さらに、トレンドテストにより、各地域の降水変化量の有意なトレンドを検出し(2.2.4節)、その意味を考察した(2.2.5節)。

2.2.2 データ

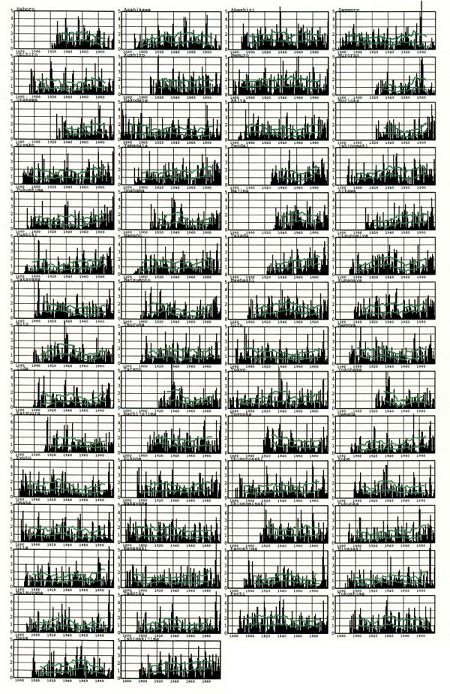

日本の気象官署のうち、少なくとも1930年〜1999年の6〜8月の降水量に欠測が無く、観測点の移動等によるデータの統計切断が無い地点を選択した。その結果合計58観測点がこの条件に該当した。ここでは、花輪(1997)による気温の解析の手法に倣って、当年の夏季(6-8月)の降水量から前年夏季の降水量を引いた値の絶対値(以下、降水変化量という)を取り上げる。図2.2.2に各気象官署の降水変化量の経年変化を示す。データは標準偏差により規格化している。また、図中の緑の実線は25年移動平均値の95%信頼区間を示している。例えば、仙台では1962年〜1984年にかけて降水変化量が有意に増加していると判断される。この判断は1962年の信頼区間の上限が1984年の信頼区間の下限を下回っていることからなされる。このように、官署、年代によっては、降水変化量に有意な変化傾向があると判断される。また、近傍の官署同士の長期変化傾向が比較的類似していることから、慎重にグルーピングを行えば、降水変化量に関する地域毎の特徴が明らかにされると考えられる。

(拡大画面: 512 KB)

図2.2.2 日本の58官署における6〜8月の降水変化量の経年変化 降水変化量=当年の降水量−前年の降水量の絶対値、図中の値は標準偏差により規格化している。図中の緑色のラインは21年移動平均値の95%信頼区間を示す。