第2部 海洋変動による旱魃・冷害の調査

*坂井紀之(日本気象協会首都圏支社海洋調査課)

2.1 調査の概要*

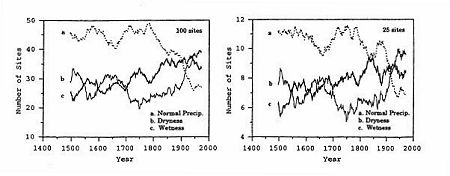

IPCCの第3次評価報告書によると、20世紀(1900〜1995年)において、厳しい干魃あるいは著しい多雨が発生した陸上の地域は、小幅ながらも増加していることが確認されている。一例として中国大陸が挙げられる。Song(2000)は、15世紀からの長期の記録に基づき、中国における降水量の平年並/過多/過少を記録した地点数の経年変化を示した(図2.1.1)。左図は中国各地の100地点を対象にしたものであり、右図はその中で期間を通して完全な記録が残っている25地点を選択したものである。なお、図示したデータは51年移動平均値である。この図より、19世紀から20世紀には、平年並みの降水量の地点数は減少傾向にある一方で、降水過多、降水過少地点ともに増加傾向にある。特に、降水の過少地点は20世紀に入って激烈に増加している。Songはこれらの降水現象の長期変化の要因を考慮する場合には、近年の地球温暖化の影響に注視すべきであると述べている。

(拡大画面: 48 KB)

図2.1.1 中国における降水量の平年並/過多/過少を記録した地点数の経年変化Song(2000)より引用.

日本においても同様な現象が確認されている。異常気象レポート99(気象庁)は、最近の日本の天候の状況として、[1]夏の気温の年々変動が大きいこと、[2]大雨あるいは渇水の頻度が高いことを指摘している。[1]の具体例として、93年/94年の冷夏/暑夏や78年/80年の暑夏/冷夏が挙げられる。また、[2]の具体例として、1993年・1997年の九州南部地方、1995年の信越地方を襲った大雨、2000年の東海豪雨、1994年の全国的渇水、1995/1996年の冬から夏にかけての東日本や西日本での渇水、記憶に新しい2001年夏季の渇水が挙げられる。

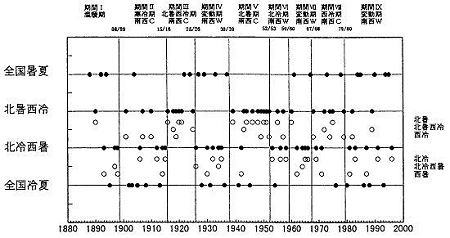

図2.1.2は、暑夏/冷夏の出現年を示している(西森,1997)。この図では、日本を数地域に区分し、各地域の7〜8月の平均気温が平年値+標準偏差X0.5以上の年を暑夏、平年値−標準偏差X0.5以下の年を冷夏の出現年と定義している。地域ごとの暑夏/冷夏を判定した結果から、全国的に暑夏(冷夏)の場合を全国暑夏(全国冷夏)と判断した。また、主として北日本と西日本で地域差を評価し、北暑西冷と北冷西暑のカテゴリーに分けた。前者は北暑、北暑西冷、西冷、後者には北冷、北冷西暑、西暑の出現年を含んでいる。図中には、大きなカテゴリーである全国的暑夏/冷夏、北暑西冷、北冷西暑の出現年を●で、北暑、北暑西冷、西冷、北冷、北冷西暑、西暑の出現年を○で示している。これによると、1920年代〜1930年代および1970年代以降に全国的な暑夏と冷夏が同期間に頻発していることが窺える。

(拡大画面: 59 KB)

図2.1.2 全国規模および地域規模の暑夏・冷夏の出現年(●)

北暑西冷年・北冷西暑年における○は上からそれぞれ、北暑・北暑西冷・西冷および北冷・北冷西暑・西暑を表す。西森(1997)より引用.

花輪(1997)は、図2.1.3に示す宮古の夏季の気温変化率(当年ー前年)の絶対値の時系列から、気温の変化率の絶対値は明瞭な数十年スケール変動を示していることを指摘し、安定な夏季の天候の期間と不安定な夏季の天候の期間を数十年の時間スケールで繰り返していることを示している。また彼は、これらの変動とNP指数(北太平洋指数)の変動が対応していることから、気温の変化率の変動に全球の気候変動が関与している可能性を示唆している。

図2.1.3 宮古の夏季の気温変化率(当年ー前年)の絶対値の時系列.図中の破線は5年移動平均値.点線は標準偏差(1.6℃)を示す.花輪(1997)より引用.

以上のように、近年干魃や冷害の頻発、降水量や気温の変動の激化に対し地球規模の気候変動の関与の可能性が、多くの研究者から報告されている。CO2増加等による地球規模の気候変動に伴う地域毎の気候影響評価は、我々人類の最大関心事の一つである。そのような背景の中、過去のデータを用いた地域毎に気象要素の変動の有意な激化の有無の調査結果は、地球温暖化の影響予測に資する重要な資料と位置づけられる。最近、山元(2001)が、降水量等の気象要素の変動の激化に関しての統計的有意性を確認する手法を提案しているが、年々変動の有意な長期変化を確認した研究例はさほど多くはない。

そこで、本研究では、日本各地の気象官署を対象に、夏季の降水量と気温との年々変化の有意な長期的傾向を検出することを目的とする。具体的には、以下の第2章では、夏季の降水量について山元(2001)の方法と異なる手法(具体的には

次章参照のこと)により、有意な長期変化傾向を抽出した。また、第3章では、山元(2001)の手法を夏季の最高気温に適用し解析を試みた。更に、陸上の気温の結果と最寄りの海上の気温、海面水温の解析結果を比較した。