|

3. 数値予報モデルを用いた海上風推算の評価

これまでの推算手法と、数値予報モデルを用いた推算手法の精度の比較を行った。精度の比較は、まず台風9918号による詳細な検証を行い、その後、20事例による総合的な検証を行った。

これまでの推算手法は、平成16年度「台風時の内湾海上風推算の研究」に準じ、2次元台風モデルにマスコンを使用したものを対象とした。

数値予報モデルを用いた推算手法は、台風ボーガスは気象庁ボーガス、同化手法はナッジングを使用した。同化期間は、注目する海域に台風中心が到達する3時間前までとした。

(1)台風9918号の概況

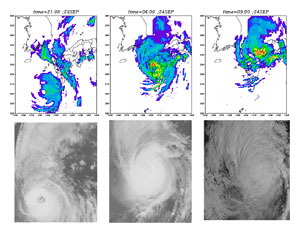

図3.1に気象庁発表の1999年9月23、24日の9時の地上天気図を、図3.2に九州上陸前後の可視画像・レーダアメダス解析雨量を示す。

台風9918号(以下T9918)は1999年9月17日にフィリピンの東海上で発生し、19日9時に台風になり、南西海上付近を発達しながらゆっくり北上し、22日21時には中心気圧が930hPaまで低下した。24日6時には、中心気圧950hPaと強い勢力を保ったまま八代海を通過して熊本県北部に上陸した。その後、九州北部を通過して周防灘に抜け、24日9時に山口県に再上陸した。

T9918の通過に伴い各地で強風が観測され、那覇・牛深・延岡・日田・大分など九州地方では観測開始以来もっとも大きな風速を記録した。また、本州に停滞していた前線に向かって暖かく湿った空気が流入し、各地で大雨が降り、河川の増水、堤防決壊のため1万8千棟の家屋が浸水した。T9918の影響による死者は日本全国で28人にのぼり、特に熊本県不知火町では高潮により12人が死亡する未曾有の被害となった。

台風は、図3.2の可視画像からも分かるように、T9918は九州上陸前(9月23日21時JST)には、軸対称に近い雲域を持っていたが、九州に上陸し周防灘を通過する時刻になると、本州の北に存在していた前線と相互作用を起こし、非軸対称な構造に大きく変化していた。

図3.1 9月22日、23日9時JSTの地上天気図

図3.2 T9918の概況

(上:レーダアメダス解析雨量、下:衛星可視画像)

| (拡大画面:241KB) |

|

|

(2)計算結果比較

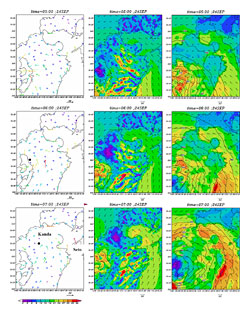

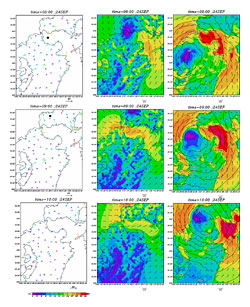

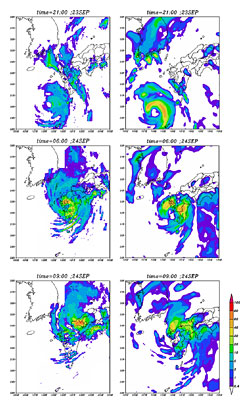

図3.3に台風中心が八代海・周防灘に接近した時刻(1999年9月24日5時〜10時)の観測値、これまでの推算手法と、数値予報モデルを用いた推算手法の風場の分布図を示す。計算結果は、高度10mにおける値とし、観測値はAMeDAS観測地点と、表1.1の観測地点における風を高度10mに換算して示す。図3.4には、台風が九州地方に上陸前(9月23日21時)と周防灘を通過する時刻の、レーダアメダス解析図、数値予報モデルの雨量計算値を示す。

これまでの推算手法は、平成16年「台風時の内湾海上風推算の研究」と同様に、(1)2次元台風モデルにより、気圧を同心円状であると仮定し、傾度風の関係から風を求め、(2)Masconモデルにより、連続の式を拘束条件として地形の影響を評価した。計算結果は、図3.5のように、周防灘など地形の収束する地域や、九州山地など標高の高い地点に向かって風が吹き込む地域で風が大きくなっていた。しかし、地上と海上の粗度の差などは考慮されていないため、海上に近い苅田や瀬戸などの観測点では、観測値と比較して過小評価となっていた。また、T9918は、周防灘を通過する時刻には、前線が解析されており軸対称性は崩れていた。これまでの推算手法では、Masconモデルにより地形による非対称性は考慮することができるが、台風の構造上の非対称性を考慮することは非常に困難であった。

数値予報モデルを用いた推算手法は、これまでの推算手法と比較して海上で風速が強くなっていた。苅田や瀬戸などの観測点においても、台風中心が南西に50kmほどずれていたため、最大風速の出現時刻が1時間ほどずれていたが、最大風速は観測値とほぼ同程度の風速が計算されていた。これは、数値予報モデルでは、海上と地上の粗度の差が考慮され、大気力学に基づいた風場が求めることができるためと考えられる。また、台風は、九州に上陸した後は本州の北にあった前線と相互作用を起こし、非軸対称を生じていたが、数値予報モデルの推算結果でも台風の北側に前線の降雨域が推算されており、非対称性な構造が生じていた。

苅田では9月24日7時〜8時に39.5m/sの強風を観測していたが、この前後に強いエコーが通過していた。この強いエコーの通過に伴い、対流が発生したことが考えられるが、数値予報モデルを用いた推算手法では、このような対流活動に伴う非対称性も表現することができる可能性がある。

したがって、数値予報モデルを用いることで、以下の改善点が期待できる。

(1)これまでの推算手法では求められなかった海上と陸上の風速差など、地形影響をより精密に表現することが可能になる。

(2)対流活動や中緯度に特有の前線との相互作用など、様々な原因から生じる台風の非対称性を表現することが可能になる。

図3.3 推算手法ごとの風場

(左:観測値、中:これまでの推算手法、

右:数値予報モデルを用いた推算手法) |

| (拡大画面:466KB) |

|

|

図3.4 推算手法ごとの風場

(左:観測値、中:これまでの推算手法、

右:数値予報モデルを用いた推算手法) |

| (拡大画面:468KB) |

|

|

図3.5 推算手法ごとの風場

(左:レーダアメダス解析雨量、右:数値予報モデル雨量計算値)

| (拡大画面:355KB) |

|

|

|