|

終末期の特徴と看護ケア

主な治療が終了し、現在ある症状や身体機能の変化と折り合いをつけながら生活をしていく時期

1. 治療によるボディイメージの変化を受け入れ、生活障害が最小になるようリハビリテーションを行う。

2. 利用者と家族が再発の不安に対処できるよう心理援助を行うと共に、より健康的な生活の再構築をする。

3. 利用者が代替療法/補助的療法について考える際の相談に応じる。

4. 経済的な問題や社会的な問題に対して支援する。

5. 生活の中で起こる様々な問題を利用者が解決できるようその人の力を最大限引き出し、その際に必要な知識と技術を提供する。

終末期の特徴と看護ケア

痛みなどの症状マネジメントのケアに重点をおく。また、怒りや悲嘆など喪失に対する患者と家族の心理変化への対応、生と死を直視している利用者と家族のスピリチュアルな問題が現れやすい。

1. 諸症状の苦痛を減載する。

2. 喪失に伴う患者の心理を理解し援助する。

3. 利用者の意思を尊重したうえでの日常生活を維持する。

4. 愛する人を看取る家族の心理を理解し、援助する。

5. 家族に対し看護ケアへの参入や助言

6. 終末期であることを知らせていない他の家族や友人への対応をする。

7. 生きる意味、病の意味、人生の意味など利用者や家族が求めたときには考えることを支える。

看取りのケア

利用者はどのような気持ちで過ごし、どのような最後を迎えたいと思っているのだろうか?

1. 看護師が抱く死と死のイメージ

2. 死に対する消極的なイメージをマネジメントする

・死は誰にでも訪れることを認識する。

(死は生の一部、症老病死、人類のサイクル)

・有終の美(終わりよければすべて良し)

・来世の世界(先に天国へ逝っている人との一体化を期待する)

・人生を回顧し、ライフレビューを通して共にある時間を生かすよう患者と家族に関わる

・自分色のボタン/自分物語(目標を達成させる充実感)

看取りのケア

■瀕死の状態:

・亡くなった人からのメッセージ

・神からのメッセージ

・人生を振り返り、意味を見出し、準備を整えていく

・悟りの境地を得て恐怖心が消え穏やかになる

・周囲の人々との許しと配慮

■闘病が病気と共に繋がっていたのは、本人の強い意志と自律を助けた家族の力とわかち合いなど思いやりの中にある

■ひとことひと言の中に愛と悲しみがあり、祈りがある・・・

そして精一杯の心の叫びがある

■そのときがやってきた・・・その時が・・・

ひとり一人が感謝を告げ、癒し、祈りへ

看取りのケア

■死そのものの訪れ:死の直前までの間、一人の人間の人生の幕が下ろされる厳粛な時

・チエーンストークス呼吸:からだを振り絞って精一杯息を吸って、息を吐くを繰り返し、やがて自発呼吸が停止する

・利用者の身体の安楽と患者に声かけしながら清潔な状況を保ち家族が患者と充分な別れができるように配慮する

・家族が最愛の人の‘死に水’をとれるよう配慮し、心ゆくまで別れを惜しみ、家族とのひとときを持てるよう配慮する

■死後のケア

・家族とともに体を清める。

・その方の好みを尊重し身支度を登える。(エンゼルケア)

・家族中心の介護に看護師がサポート

在宅ホスピスにおける看護師の主な役割

・痛みなど身体の緩和:疼痛緩和

・不安などに対する心のケア:精神・スピリチュアルケア

・利用者の意思決定を尊重する:物の見方・価値観の尊重

・在宅における家族の休息:家族の心理援助・レスパイトケア

・在宅における急変時の支援:在宅医療チームとの連携

多面的、総合的な判断の必要性→多職種チーム医療

・臨終時の援助(看取り)

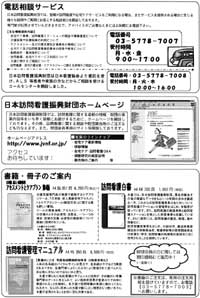

(財)日本訪問看護振興財団のご案内

研修のご案内

「新たな訪問看護研修 カリキュラム ステップ1・ステップ2」

日本看護協会訪問看護検討委員会では、ナースセンター事業として実施されていた、訪問看護養成講習会のカリキュラムの見直しと個別の教育ニーズに対応した選択的要素のジェネラリストからスペシャリストヘの段階的要素を取り入れた、新たな訪問看護研修カリキュラムを再構築した。

この背景には、当初に作成した訪問看護教育カリキュラムが、潜在看護師の起用等に対応したものであったこと、介護保険制度の発足や医療提供体制における在院日数の短縮化により、医療依存度の高い患者が在宅医療へ移行するなどの背景がある。また、訪問看護事業所が小規模で、スタッフを集中した長期研修に出すことが困難であるなど受講状況が減少の傾向となった。

新たな訪問看護研修カリキュラムの構成は次のとおりである。

ステップ1 全体構成や科目については、現行の訪問看護師養成請習会のカリキュラムと大きな変更はない。総時間数240時間(14単位)、但し、必須科目と選択必須科目を合わせたコアカリキュラムを165時間と設定している。

ステップ2 新しく開発したステップ2は、高度技術を求められる訪問看護のスキルアップ領域のうち、現場で取り組みが急がれている9領域について作成されている。1領域60時間以上(4単位)で、各領域に必要な単位を習得した者にレポート審査等を行い、合格者に「訪問看護研修ステップ2修了認定証」を発行するものである。受講対象は、免許取得後に通算2年以上の訪問看護領域の実務経験を有すること。または、訪問看護の経験を有し、当該領域の経験事例が5例以上ある者とされている。

当財団は、ステップ2の9領域の内、緩和ケア・痴呆状態にある人の看護・訪問看護経営管理の3領域を、前期・後期に分けて今年度実施する。より参加しやすい体制と実践的なスキルアップした研修内容を期待していただきたい。

新たな訪問看護研修の枠組み

ステップ1

○総時間:240時間。但し、ステップ1修了認定のための必修時間を165時間とする。

○ねらい:訪問看護に必要な知識・技術の習得。

○対象:(1)これから訪問看護を始めようとしている者、または訪問看護に従事している者。

○カリキュラム:

必修科目(105時間)

訪問看護概論(15時間)

訪問看護対象論(15時間)

訪問看護展開論(15時間)

実習(45時間)

選択必修科目(最低60時間を取得)

訪問看護技術(18科目135時間)

●165時間以上修得者に、「ステップ1修了認定証」を発行する。

ステップ2

○領域:9領域(1領域60時間以上)

○ねらい:訪問看護における領域別のスキルアップを図ること。在宅ケアを支援する質の高い看護サービスの提供と、訪問看護組織全体の質的向上を図るための人材育成。

○対象:免許取得後に通算2年以上の訪問看護領域の実務経験を有すること。またはそれと同等以上の実務経験を有し、それを所属長が証明すること

○カリキュラム:1領域60時間以上

●領域ごとに「修了認定証」を発行する。

|

(拡大画面:312KB)

|

|

|