|

3. 地球温暖化予測研究領域

産業の急速な発展に伴い、石油をはじめとする化石燃料の消費が近年急速に増加し地球の平均温度が上昇する地球温暖化が懸念されています。地球温暖化によって海面水位の上昇や生態系の変化等が引き起こされ、食料生産や港湾設備をはじめとする社会基盤に計り知れない影響が及ぶ恐れがあります。

そこで本領域では、温暖化、炭素循環および古気候の三部門に分けて研究に取り組んでいます。

温暖化部門は、大気中の二酸化炭素濃度が増加することによって起こる気候変動のメカニズムを解明し、その予測を行います。炭素循環部門は、炭素循環のメカニズムを研究し、大気中の二酸化炭素濃度変化の予測を試みます。

古気候部門では、古気候変動のシミュレーションを行い、その物理的および化学的なメカニズムを解明します。また、過去に起こった大きな気候変動のシミュレーションを通して、モデルをテストするのもこの部門の課題です。

4. 大気組成変動予測研究領域

地球環境に及ぼす二酸化炭素、メタンなどの温室効果をもたらす気体に関する研究の必要性がますます大きくなってきています。また、オゾン層についても成層圏のオゾンホールの問題だけではなく、排気ガスに起因する対流圏のオゾンについても、それによる温室効果や人体への強い毒性・酸化剤となるOHをつくり出すことによる大気成分への影響、といった観点から研究を進めることが必要です。

さらに太陽光を反射して地表を冷却する効果をもつエアロゾルも温暖化を評価する上で重要であるなど、これら大気微量物質の動向は、気候の変動や地球環境変動のメカニズムを解明するにあたっての重要な研究課題となっています。

そこで本領域では、衛星の観測や地上観測などで得られた観測データを基にして、大気微量物質の循環過程を研究することにより、地球温暖化をはじめとする種々の大気環境変動に複雑に関係している大気微量物質の濃度変化や大気組成変動について解明し、この成果を取り入れた地球変動の予測モデルをつくるための研究に取り組んでいます。

5. 生態系変動予測研究領域

陸域・海洋の生態系は、地球の炭素循環・水循環に重要な役割を果しています。このため、大気組成や気候システムといった物理的環境の変化は、陸域生態系に直接・間接の影響を及ぼすだけではなく、生態系の変容が地球の物理的な気候システムにフィードバックすることにもなります。陸域・海洋の生態系の変化を予測することは、われわれ人類が急速な気候変化に対処し、対策を立てていく上での最重要課題の一つであることは間違いありません。

そこで本領域では、気候・環境の変動が生態系にどのような影響を及ぼすのか、また、生態系の変化が気候・環境の変動にどのような影響を及ぼすのか、といった変動のメカニズムを明らかにすることを目指し、研究を進めていきます。

6. モデル総合化領域(次世代モデル研究)

気候とその変動を、大気・海洋・陸地面の状態を支配する物理の方程式に基づいてコンピューターで計算する気候モデルは、現代の気候変動にはなくてはならない道具です。世界中の多くの研究機関で気候モデルが開発され、気候変動のメカニズムの分析や気候変化予測に活用されています。地球フロンティア研究システムにおけるこのほかの領域でも、現在のトップレベルの気候モデルを用いて研究が行われています。

しかし、地球温暖化予測においては、CO2が2倍になった場合の地球の平均温度と現在のそれとの差がモデルによって2〜5℃のバラツキが生じたり、台風の数や強さの変化については、今なおモデル間の差が大きいなど、信頼度の高い予測ができていないのが現状です。

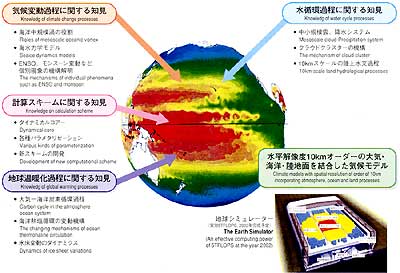

そこで本領域では、フロンティア計画と兄弟の関係にある地球シミュレーター計画(現在の1,000倍の能力を持つコンピューターの開発)を念頭において、その完成時に可能となる水平格子間隔10kmオーダーの気候モデルの開発を目指して、多様な研究と開発を行い、最終的には、次世代の気候モデルを作り上げるための研究をしています。

|

(拡大画面:115KB)

|

|

|