|

レポート(4)

「バイリンガルの環境作り〜みんな違う・みんな同じ〜」

池田亜希子・内田園子・米内山昭枝(龍の子学園幼稚部)

1. 実践研究テーマについて

(ア)幼稚部の概要と特徴

・幼稚部はほぼ毎回定員(20名)。(うち年間登録者は7名)

・都内ろう学校以外に神奈川県、静岡県などからの参加も多数。

・デフ・ファミリー出身は毎回およそ5名で、全体の4分の1ほどを占めた。

(イ)テーマ設定

・20人という大きな集団の中で子どもたちがそれぞれ学びあえる場作り

・バイリンガル教育のためのより効果的な環境作り

2. 実践研究の方法

(ア)カリキュラムの検討と検証

昨年度は、次の2点を重点課題とした。

・1日の流れ(子どもの時間、朝の会、たつのこタイム・・・)

・たつのこタイムのテーマ(伝統遊び、異文化を知ろう、四季の行事・・・)

(イ)カリキュラムの再構成

検討された内容を次回に反映させ、より子どもたちに沿った環境作りを設定し、3歳児〜5歳児までのろう児の集団の力を最大限に活用できる場と、バイリンガル教育のためのカリキュラムの再構成を行うようにした。

3. 実践研究

(1)1日の流れ

ほぼ毎回通ってくる子どもたちが多く、継続した指導を行うことができた。そこで1日のカリキュラムを統一し、時間軸に沿った内容にすることで、今日はどんなことをするのかという予測が立てやすいようにした。

| 時間 |

活動 |

ねらいと内容 |

10:00

10:30

11:00

12:00

13:00

15:00

15:30

16:00 |

全体朝の会

子どもの時間

幼稚部朝の会

お弁当

たつのこタイム

おやつ

終わりの会

懇談会 |

学園全体での朝の会「スタッフ劇」

遊びを中心にした子どもたちの自由な時間

自己紹介、一日の流れの説明

昼食・休憩

テーマ活動(課題学習)、絵本の読み聞かせ

おやつを食べる(当番の仕事)

荷物の整理

親への1日の説明、懇談会 |

|

子どもの時間

子どもたちの多くは月1回の龍の子学園で何でも話し合える仲間に出会い、どんなことも聞いてもらえ、分かってもらえるスタッフに会う。1ヶ月分のストレスを発散するように朝の集まりでは、度を越えているとも思えるほど、活発な活動をすることがある。これらは、普段の口話教育、或いは多すぎる大人の中で常に受身の姿勢を強いられることが原因ではないかと思われた。龍の子学園に通い始めた当初は粗暴な振る舞いが多く、体でのコミュニケーションが中心の子どもが多かったが、大人の干渉の少ない子ども集団の中にいることで、徐々に行動の統制がとれるようになり、抑制が働くようになっていった。午前中のこの時間はできるかぎり大人からの関わりを少なくし、代わりに遊びのコーナーを設けることで、子ども主体の遊びの空間を作るようにした。子どもの時間を設けたことで、ことばでのコミュニケーションが増え、会話を楽しめるようになってきた子も多い。また、ろう文化としての行動様式も身についてきた。

(2)1年の活動

| 4月 |

こいのぼりを作ろう |

| 5月 |

体験学習(東京都児童会館) |

| 6月 |

社会見学(船の科学館) |

| 7月 |

キャンプ(新潟 妙高高原) |

| 9月 |

運動会 |

| 10月 |

ハロウィン「異文化を知ろう」 |

| 11月 |

かずのワークショップ |

| 11月 |

体験学習「うどん作り」 |

| 12月 |

スキー体験 |

| 1月 |

オニを作ろう!オニになろう! |

| 2月 |

劇あそび「3匹のがらがらどん」 |

| 3月 |

劇あそび「3匹のがらがらどん」 |

|

10月:ハロウィン「異文化を知ろう」

・テーマの設定

10月は、学園全体の朝の会でもハロウィンが取り上げられ、スタッフ劇もハロウィンに関するものだったので、子どもたちは大変興味を持っていた。

ハロウィンは、かぼちゃのお化けが出てきたり、部屋の中に色々な飾り付けをするなど、規覚的にもわかりやすく、最近は10月になるとあちこちでハロウィンの飾り付けをするようになり、日本でも親しみやすいイベントとなっている。またこの祭りの主役は子どもたちであり、幼稚部の子どもたちが主体となって活動できる要素も多い。そこでハロウィンをテーマに取り上げることにした。

・ねらい

2001年度の龍の子学園ではみこしを作り、みんなで担いで、親たちにも披露している。そこで昨年度は活動をより発展させ、日本のお祭りとハロウィンを紹介し、他の国のお祭りを比較し、内容の違いを認識させることで、異文化への気付きになることをねらいとした。また、ハロウィンの仮装を作り、はさみやのりなどの使い方や独自の発想でものを作ることや、自分で作った衣装を着て、自分たちでお祭りを構成していくことも合わせて行った。

・活動内容

ハロウィン

(導入)知ろう・・・日本とアメリカのお祭りの違いを知る

(展開)作ろう・・・ハロウィンの衣装を作ろう

(まとめ)やってみよう・・・お化けになってお菓子をもらいに行こう。

・結果

子どもたちの多くは日本の祭りを経験しており、自分たちが今まで経験した祭りとハロウィンの違いに深い興味を示した。目に見える違いという点では、例えば、かぼちゃでお化けがれるという発見、そのかぼちゃは日本では緑色だが、アメリカのはオレンジ色をしていること、日本の法被とハロウィンの衣装を比較するなど、多くの意見が出た。また、ハロウィンには子どもから「お菓子にするか、悪戯にするか」と言って、大人にその選択をしてもらうというルールがあるということにも驚きを感じたようだった。

そのため、お化けの衣装作りにも積極的に取り組め、中には、他の子とは違う独創的なものを作りたいと自分なりの工夫を凝らした衣装を作る子もいた。

異文化理解を取り上げたことは幼稚部段階では難しいのではと思ったが、意外にも子どもたちはよく理解でき、積極的に活動に取り組めたし、日本文化とアメリカ文化の違いに結びつけることができた。

また、今回はインターネット教材を多用し、視覚教材を使った。絵や教材を呈示し、それを手話で説明し、そして日本語も同時に呈示した。手話→視覚教材→日本語→体験→遊び・・・の環境を適切に与えることによって、概念やことばもきちんと理解することができた。視覚教材を使ったことは時に効果的であり、分からない子どもは一人もいなかった。

子どもたちに口話で話しても分からない部分を補うために、視覚教材を使ったり手話単語を用いることはあるようだが、その量や内容も重要である。分からないからといって、視覚材を多用しすぎると、子どもたちは余計混乱してしまう。また、聴者から見た視覚教材のわかりやすさとろう者から見たものでも違いがあるようである。むろん大人の視点と子どもの視点も違う。それらを含め、どのような割合でそのような質・量の視覚教材や日本語を呈示していくかは、大変重要である。

今回のハロウィンのあとで、「はろ・・・」と指文字でどう表すかを一生懸命考える子がいたり、日本語を読んだりしようとするなど、日本語に対する興味を引き出せた。また、1日の流れをよく把握し、次に何をするのかを自分で説明することもできた。

ただ、今回は時間がなく、最後の復習ができなかった点が残念であった。

4. 結果と考察

昨年度は毎回定員近い人数が集まり、とにかくたくさんの子どもたちに囲まれた1年だった。それぞれの教育環境や違ったコミュニケーション方法を持つ子どもたちが、龍の子園という環境に慣れるのも時間がかかったし、日頃のストレスを発散するエネルギーだけでも想像に余るものがあった。しかし、「子どもの時間」を設けたことで、子どもはストレスを発散し、新しい関係を作り、友達との友情を深めていき、自分から他者との関係を築けるようになってきた。

日本語に対する興味を持つようにもなった。特に書かれているものを指文字で表したり、その意味を知りたがることが多くなり、黒板に字を書いたりする子どもが増えた。

このように子どもたちは自分から人と関わり、自分から知ろう、わかろうという姿勢が育ち、「わかること、わからないこと」がはっきりした。「わからないからわかりたい、わかることが当たり前」と自分の考えを持ち、わからないことがあったら、自信を持って聞くことができるようになってきた。わからないのは自分が悪いのではない。バイリンガルの環境では、そのような「わかる」「わからない」ことがいつもはっきりしている。口話教育のように、ただ何となく言われたままに行動したり、類推、想像して答えを見つけることを強制されたりはしない。

ハロウィンの例でも挙げたように、手話・日本語・視覚教材・体験・遊びという環境を設定し、わかりやすい活動を心がけたことと、そのような課題学習に入る前に、十分な心の開放ができる「子どもの時間」を設けたことがこれらの変化につながったと思う。

5. 今後の課題

昨年度は大きな集団が中心で、常に縦割りで活動を行ってきた。スタッフの人数という物理的制限もあったが、縦割りにすることで、年上の子どもたちを手本にできることや、大きな集団のダイナミックさは全体の力で個々の力を引き上げることができたが、よりきめ細かな発達を支援していくためには、縦割りだけでなく、年齢による横の集団活動も必要である。

今後は同年齢の集団や少人数グループでの指導を取り入れ、より効果的な集団構成もバイリンガル教育のための環境の一要因として考慮していきたい。

合わせて「子どもの時間」の内容もさらに充実させ、より効果的な環境作りを工夫していきたい、

レポート(5)

「福島県における新生児聴覚スクリーニングの現況と聾学校の役割」

山内潤子(福島県立聾学校幼稚部)

1 県内の聴覚検査・療育の状況

(1)スクリーニング検査の状況

(1)乳幼児検診における状況

乳児検診、1歳6ヶ月検珍:問診項目を設けて

3歳児検診:問診項目による、耳のアンケート、囁き声での検査

(2)医療機関における状況(平成14年12月及び平成15年8月に分娩を扱っている県内全医療機関77に新生児聴覚検査に関するアンケート実施74機関回答)

1)新生児聴覚検査機器保有状況(30/70医療機関=40.5%)

平成15年5月現在

| 保健所別 |

県北 |

県中・郡山 |

県南 |

会津 |

南会津 |

相双 |

いわき市 |

計 |

| 機器種別 |

OAE |

5 |

5 |

|

5 |

|

|

1 |

16 |

| AABR |

2 |

3 |

|

|

|

2 |

2 |

9 |

| ABR |

1 |

2 |

1 |

|

|

1 |

|

5 |

| 計 |

8 |

10 |

1 |

5 |

|

3 |

3 |

30 |

| 分娩取扱数 |

3474 |

4245 |

704 |

1371 |

0 |

693 |

1280 |

11767 |

|

2)新生児聴覚検査の実施状況

| 保健所別 |

県北 |

県中・郡山 |

県南 |

会津 |

南会津 |

相双 |

いわき市 |

計 |

| 機器種別 |

OAE |

5 |

5 |

|

4 |

|

|

1 |

15 |

| AABR |

2 |

3 |

|

|

|

2 |

2 |

9 |

| ABR |

0 |

0 |

0 |

|

|

0 |

|

4 |

| 計 |

7 |

8 |

0 |

4 |

|

2 |

3 |

24 |

| 分娩取扱数 |

3388 |

2885 |

0 |

1125 |

0 |

530 |

1280 |

9208 |

|

3)新生児聴覚検査担当者

| 保健所別 |

県北 |

県中・郡山 |

県南 |

会津 |

南会津 |

相双 |

いわき市 |

計 |

| 検査担当 |

医師 |

2 |

0 |

|

2 |

|

|

1 |

6 |

| 看護師 |

5 |

6 |

|

1 |

|

2 |

2 |

15 |

| 助産師 |

2 |

0 |

|

0 |

|

0 |

1 |

3 |

| 検査技師 |

0 |

0 |

|

1 |

|

2 |

0 |

2 |

|

4)精密検査検査機関へ紹介するまでに行う再検査の実施状況

再検査回数:1回実施3施設、2回実施3施設、2〜3回実施2施設、3回以上が14施設

| 保健所別 |

県北 |

県中・郡山 |

県南 |

会津 |

南会津 |

相双 |

いわき市 |

計 |

| 入院中 |

7 |

6 |

|

1 |

|

2 |

2 |

18 |

| 1ヶ月検診時 |

6 |

4 |

|

4 |

|

1 |

2 |

17 |

| 1ヶ月検診以降 |

1 |

1 |

|

1 |

|

0 |

0 |

3 |

|

5)保護者への検査結果の説明:医師が主に説明。複数関与ではパスは看護師、レファーは医師。

| 保健所別 |

県北 |

県中・郡山 |

県南 |

会津 |

南会津 |

相双 |

いわき市 |

計 |

| 担当者 |

医師 |

7 |

7 |

|

4 |

|

2 |

1 |

21 |

| 看護師 |

4 |

0 |

|

0 |

|

1 |

1 |

6 |

| 助産師 |

1 |

0 |

|

0 |

|

1 |

0 |

2 |

|

6)精密検査医療機関への紹介状況

要精密検査児は、県内の10医療機関(耳鼻咽喉科8機関、小児科2機関)へ紹介。

(2)精密検査の状況

県内で幼児聴力検査が可能な医療機関:22機関(平成12年度現在)

県北5施設、県中7施設

(3)聴覚障害児の療育状況

(1)聾学校での早期教育相談:平成14年度23名

本校0歳児から、福島分校0歳児から、会津分校0歳児から、平分校1歳児からを対象として

(2)医療機関

県立:心身障害児総合療育センター(郡山市)、リハビリテーシヨン飯坂温泉病院言語聴覚外来(福島市)

民間:星総合病院付属星ヶ丘病院コミュニケーション外来(郡山市)

2 新生児聴力検査事業実施計画

(1)検査開始;平成16年1月予定

(2)実施計画

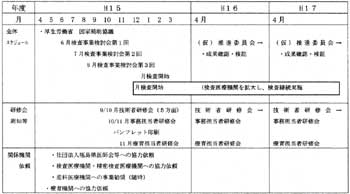

|

(拡大画面:69KB)

|

|

(3)福島県新生児聴覚検査事業検討会の設置

(1)目的:実施体制を、各関係機関代表委員の意見を踏まえ検討、整理していく。

・聴覚検査、精密検査の実施体制の検討・診断確定後の療育に関する実施体制の検討

・その他新生児聴覚検査事業の実施に関すること

(2)委員の構成(任期1年以内)

医師会関係者:ア 社団法人福島県医師会長が推薦する者

産科、耳鼻咽喉科及び小児科(新生児科)医師から各1名

検査機関関係者:ア 日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会長の推薦する者

イ 福島県産婦人科医会長の推薦する者

療育関係者:ア 福島県心身障害児総合療育センターの長

イ 福島県立聾学校長

ウ 福島県言語聴覚士会長の推薦する者

学識経験者:ア 福島県立医科大学長の推薦する者

ただし、産科婦人科学講座及び耳鼻咽喉科学講座から各1名

聴覚障害児の保護者:ア 福島県立聾学校長の推薦する者

事務局:福島県保健福祉部自立支援領域子育て支援グループ

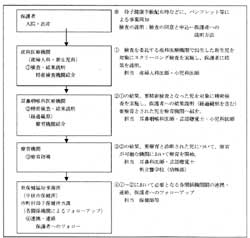

(3)関係機関の機能分担及び実施体制(第1回検討会時案)

県内の実態に即し更に検討

|

(拡大画面:79KB)

|

|

(4)検査対象児

県が検査を委託した産科医療機関で出生し、県内に住所を有する新生児で、保護者が検査を希望する者

(5)検査に使用する機器指定

自動ABR

(6)検査の流れ(案)

(7)検査機器を保有しない医療機関で出生児等への対応

対象から漏れる児(保護者の希望により外来での検査が可能な医療機関で検査)についても、精密検査が必要となる場合は、県事業の流れへとつなげ、フォローできる体制を整える。

(8)検査基準

検査実施時期、検査実施回数、検査対象者

(9)検査結果の説明

1)パス/レファーともに、原則として退院前の説明とする。ただし、出産直後の精神的に不安定な時期であることを考慮し、まず第一に母子の愛着関係形成を優先的に配慮し、説明。

2)説明は、パス/レファーともに、必ず医師が行うものとする。

パスの場合は、・・・

レファーの場合は、・・・

以上福島県新生児聴覚検査事業検討会(第1回)資料より

3 早期療育支援の場としての聾学校の役割と課題

(1)本校における早期教育相談

(1)内容

1)聴覚に障害を有する就学前の乳幼児への専門的な教育を/早期に開始することにより、聴覚を最大限に活用し、よりよい言語発達を促す。

2)聴覚障害児の保護者に対して、子育ての悩みや不安等の相談に応じながら障害への正しい理解を促し、安定した気持ちで子どもにかかわっていけるように援助する。

(2)指導回数と時間

週2回(火曜、木曜)を原則とし、乳幼児の実態、家庭の事情に合わせ随時増減。

対象児の実態に応じて1時間〜2時間半程度。

両親講座月1回(年10回)実施。

(3)担当者

幼稚部との兼任で2名

(2)早期療育支援の場としての聾学校のメリット

・聴覚障害児の幼児期から少年期、青年期にいたる成長の様子を知ることができる。

・聴覚障害児の学習や生活を間近に見ることができる。

・聴覚障害児を育てている先輩保護者や同じ問題や悩みをもつ保護者と話合える場が得られる。

・多くの職員がおり、様々な発達、学習上の疑問の相談や助言が得られる。

・乳幼児の状況に応じて、活動の場や時間が柔軟に設定でき、保護者支援の時間が十分もてる。

(3)課題

・相談申込が2歳を過ぎ、幼稚部入学前年等が多く、全体に指導開始時期が遅い。

関係機関に聾学校の早期教育相談の存在と内容の理解を図り、対象保護者に早期に襲学校の適正な情報が伝えられるようにしていく。

・病院など関係機関との継続的な連携の場が十分もてていない。新生児聴覚検査後の要療育児、要継続観察児に対して医療、保健、福祉機関の担当者と共同の療育支援チームが作れないか。

・最早期教育に対する校内体制の整備:

関係機関に信頼される専門性の向上。後継者の育成。

専任者の配置。乳幼児の相談、活動に適した相談室の整備。

|