|

5. 生徒の状況と自立活動における取組の紹介

■高等部生徒に見られる3つの傾向

・傾向a);(Kの傾向が強い)「自分は聞こえるから、手話はいらない」「手話はみっともない」などと言って、障害や手話を恥じ、手話を拒否する。聾学校で友達と人間関係が結べない。

・傾向b);(KとRのどちらも希薄な状態)むしろ「手話を早く覚えたい」と言う一方で、「自分は聞こえる(口話ができる)から困ることはない」と言う。自分の障害ゆえの「限界」に対する認識が薄い。

・傾向c);(Rの傾向が強い)自分を聴覚障害者と認めるが、「手話を覚えない=差別」と短絡的に考える。バリアフリーに向けての努力を一方的に要求し、周囲の状況を考慮に入れた自己主張ができない。

(1)K; (健)聴者の世界に傾倒し、手話を否定

(2)R;聾者の世界に傾倒

(3)T; KとRの両方をバランス良く考慮に入れる。

■傾向a)

<傾向a)の具体的な例>

・「自分は聾ではなく、難聴だ。手話は勉強が遅れている人が使うもの」と言って、手話を覚えることを拒否する。

・「自分は、補聴器をつければ、全部聞こえる。特別な手だてはいらない」と言うが、実際には、難しい用語が多くなると、全て聞き取れていない。

<傾向a)に対する取り組みの例>

(1)自分のコミュニケーション手段(過去・現在・今後)や生育歴、コミュニケーションに関して困った経験の発表と意見交流

(2)「手話を覚えると口話の力が落ちるか」意見交流

(3)手話の便利さや楽しさに気づかせる

(4)口話や手話の歴史の学習、感想や意見の交流

(5)登校途中の事故や通院など、場面設定を行い、状況や個人の得意とする方法などに応じて、問題を解決する力を育てる

■傾向b)

<傾向b)の具体的な例>

・「コミュニケーションに関して困ったことはないか」と聞かれて、「ない」と答える。自分だけで行動した経験が少ない。

<傾向b)に対する取り組みの例>

(1)自分だけでやってみる体験の大切さ

(2)自分の「限界」に気づかせる(「限界」自体は「悪いこと・努力不足」ではない)

・お湯が沸騰しても気づかない絵、音量を大きくして周囲の人に迷惑をかけている絵などを見せて、感想や意見の交流(自分ならこうして解決する、など)

・読みとり(聞き取り)調査の結果を生徒に返す(「声がつくならわかる」と言った生徒が、非日常的な文章(ニュースなど)を聞き取れなかったが、手話はまだあまり覚えていなかったのにもかかわらず、手話がつくと、理解できた)

■傾向c)

<傾向c)の具体的な例>

・何か問題が起こった時、「聞こえないから当たり前(仕方ない)」と言う。(「手話通訳者の手話が下手だから、わからなかった(または、眠くなった)。手話通訳者が悪い」、「自分は聾だから、難しい文章はわからない。だから、掲示板は見ない」など)

・転任してきたばかりの教師(手話をできるだけ使おうとしている)の授業中、漫画を読み、指導を受けると、「手話が上手になるまで、おまえの話は聞かない」と言う(が、他の若い女の先生には、やさしく手話を教えている)。

・「ここは障害児のための学校だから、マラソンの距離が長いのは差別だ」と言う。

・入社時の自己紹介で「自分は聞こえないので、連絡は筆談でお願いします」と言うが、その3ヶ月後、行き違いが起こった時、「4月の時に頼んだのに、メモで連絡してくれなかった。差別だ」と言って怒る。「掲示板を見なかったの」と言われて、「自分は難しい文章はわからないから、揚示板は見ない」と答える。

<傾向c)に対する取り組みの例>

「傾向c)に対する取り組み」には、自分と異なった行動様式をする人々(聴者)の事情や気持ちに十分思いをはせることができないために生じる問題も含めている。

(1)教師が寸劇を演じ、意見交流させる。

(2)聴者から受ける誤解の例を紹介し、自分の状況などに応じて説明する力を培わせる。

(3)自分の障害を適切に説明し、解決方法をとも考えようとする姿勢を培わせる。

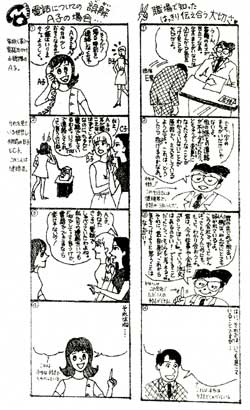

※自立活動で用いている4コマ漫画の例

|

(拡大画面:280KB)

|

|

・「締聴器をつけているから、話がわかるはず」に対して、「音としては少し聞こえるけど、ことばとしてはわからないの」「高い音は聞き取りにくいから、サ行の音を聞き落としたりするの。例えば『7(しち)』が『1(いち)』のように聞こえるの」などと説明する(同様に、補聴器を装用しない理由なども、きちんと説明できるようにする)。

・(最近は携帯メールがあるので、こんな場面は少なくなっているが)「あなたは電話はできないと言っていたのに、電話しているところを見たよ」に対して、「家族は慣れているから、簡単な内容だと電話できるの。でも、慣れない人の声は聞き取りにくいので、行き違いを避けるために、会社では、電話はしないことにしているの」「あれは、家族に一方的にしゃべっただけ」などと説明する。

・職場で「行き違いを避けるために、どんな方法を望むか」と聞かれ、自分にとって最も良いと思われる方法を考えて説明する。

6. 自立活動の最終目標→「障害認識」・「聴者との相互理解と協力」・「自立と社会参加」

自立活動の最終目標は、「障害認識」(聴者と対等な障害者として共に生きる姿勢)、「聴者との相互理解と協力」あるいは「自立と社会参加」と言えよう。いくら日本語や手話が堪能でも、周囲の状況を考えない一方的な自己主張が多ければ、それは「自立」している状態とは言えない。自己主張する力と他者との協調性(周囲の状況を考慮に入れる力)の両方が必要と考える。

|