|

現存量12と植生変化

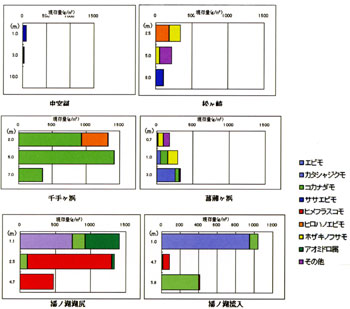

図3-4-10に各測点における水深別の水生植物の現存量を示す。

|

(拡大画面:110KB)

|

|

図3-4-10 水深別の主な水生植物の現存量

水生植物は地点毎に特徴的な分布を示し、最も広い範囲で出現したコカナダモは中宮祠以外の測点で観察され、千手ヶ浜では特に広い範囲に分布した。同測点では水深5m付近で最もよく繁茂し、他の水生植物も混在した。松ヶ崎、菖蒲ヶ浜では、一種のみの大群落はみられず、エビモ、コカナダモ、ササエビモ、ヒロハノエビモ等が混在した。湯ノ湖ではコカナダモ、カタシャジクモ、ヒメフラスコモの3種が確認され、水深1m付近では、流入点で1,045g/m2、湖尻で1,415g/m2の現存量であった。ヒメフラスコモとカタシャジクモは湯ノ湖のみに分布している。水生植物の生育水深についてみると、松ヶ崎では水深10mまで分布するが、他の測点では水深6m前後にとどまる。

表3-4-3に関口ら(1985)による1983年の分布調査結果と今回の調査結果を示す。

12 1m2あたりの湿重量(g)

表3-4-3 中禅寺湖水生植物出現状況の比較

| 関口ら(1985) |

現地調査(2002) |

| No. |

和名 |

学名 |

生育水深 |

現存量 |

起源 |

中禅寺湖 |

湯ノ湖 |

| 1 |

ササエビモ |

Potamogeton nipponicus |

2〜3m |

多 |

在来 |

● |

|

| 2 |

ヒロハノエビモ |

Potamogeton perfoliatus |

2〜3m |

多 |

在来 |

● |

|

| 3 |

コカナダモ |

Elodea nuttalli |

1〜5m |

多 |

北アメリカ |

● |

● |

| 4 |

ホザキノフサモ |

Myriophyllum spicatum |

2〜3m |

多 |

在来 |

● |

|

| 5 |

エゾノヒルムシロ |

Potamogeton heterophyllus |

2〜4m |

少 |

在来 |

|

|

| 6 |

エビモ |

Potamogeton crispus |

2〜4m |

少 |

在来 |

● |

|

| 7 |

イトモ |

Potamogeton pusillus |

2〜4m |

少 |

在来 |

● |

|

| 8 |

クロモ |

Hydrilla verticillata |

2〜4m |

少 |

在来 |

● |

|

| 9 |

センニンモ |

Potamogeton maackianus |

2〜4m |

少 |

在来 |

● |

|

| 10 |

バイカモ |

Ranuculus nipponicum |

2〜4m |

少 |

在来 |

|

|

| 11 |

カタシャジクモ |

Chara globularis |

2〜4m |

少 |

在来 |

|

● |

| 12 |

セキショウモ |

Vallisneria natans |

2〜4m |

微 |

在来 |

● |

|

| 13 |

リュウノヒゲモ |

Potamogeton pectinatus |

2〜4m |

微 |

在来 |

|

|

| 14 |

ヒメコツブホタルイ |

Scirpus sp. |

2〜4m |

微 |

在来 |

|

|

| 15 |

ヒメフラスコモ |

Nitella flexilis var.flexillis |

2〜6m |

多 |

在来 |

|

● |

|

今回の調査では生育水深が関口らの報告よりもやや深くなっている。関口らが観察した14種のうち、エゾノヒルムシロ、バイカモ、センニンモ、リュウノヒゲモ、ヒメツブホタルイは今回観察されていない。今回、湯ノ湖のみで観察されたヒメフラスコモは関口らの調査においても中禅寺湖では確認されていない。

関口らは中禅寺湖ではササエビモが最も現存量が大きいとしているが、今回はコカナダモが最も多く、ついでヒロハノエビモ、カタシャジクモが多かった。湯ノ湖ではコカナダモ、カタシャジクモが高い現存量を占めている。湯ノ湖では以前から地元住民を中心に人力によるコカナダモ除去を行ってきており、2001年には刈り取り船による試験除去も実施した。

注目種

カタシャジクモ(学名:Chara globularis)

北海道、青森県、栃木県、山梨県、神奈川県の8湖沼に生息するといわれているが、富栄養化の進行、草食性魚類の放流、埋め立てなどの影響でその分布域が減少し、絶滅危惧I類(絶滅の危機に瀕している種)に指定されている。

松ヶ崎、湯ノ湖の湖尻、流入点で確認された。

ササエビモ(学名:Potamogeton nipponicus)

北海道、青森県、栃木県、神奈川県の冷涼地の湖沼、河川において稀に生育する沈水植物である。エゾヒルムシロとヒロハノエビモの雑種の一型と考えられており、ヒロハノエビモとの判別には注意を要する。類縁種は世界各地から報告されているが、日本では水質汚濁、開発による減少から絶滅危惧IB類(近い将来における絶滅の危険性が高い種)に指定されている。

中宮祠、松ヶ崎、千手ヶ浜で確認された。

ヒメフラスコモ(学名:Nitella flexilis var.flexillis)

青森県、栃木県、山梨県、神奈川県の6湖沼に生育するといわれているが、生活・産業排水の流入や草食性魚類の影響でその分布域が減少し、カタシャジクモと同様に絶滅危惧I類(絶滅の危機に瀕している種)に指定されている。

湯ノ湖の湖尻、流入点にみられた。

|