|

地球環境展2

水の惑星「地球」

地球上に生命が誕生して以来、水は、地球で営まれるすべての活動や生命にとってなくてはならない存在です。

水の存在があってはじめて生態系が成り立ち、人は社会を築くことができます。

しかし、人間のさまざまな活動が自然の水環境に大きな影響を及ぼし、健全な水のはたらきを損なうことにつながっています。

水環境とは

私たちは、海・河川・湖沼などのさまざまな水と共生しており、毎日の生活において水は必要不可欠なものです。

あらゆる生き物は、十分な量のきれいな水、そして水辺空間を必要としています。私たちは、湖や海が形作る美しい姿に、心のうるおいをおぼえ、水に関する文化を育てました。こうした水に関するすべてを水環境と呼びます。

貴重な水資源

地球上には約14億平方キロメートルの水があります。その約97.5%は海水などの塩水です。一方、人間が毎日の生活で必要とする水は、塩分が含まれていない淡水です。その淡水は約2.5%しかありません。

しかも、その多くの人間が利用できない氷雪の中にあります。利用できるのは、地球上の水のほんの一部しかありません。

地球上の水

地球に存在する水の総量はとても膨大で、約14憶平方キロメートルといわれています。この水を立方体にすると1辺が東京から九州の小倉付近の距離に匹敵する約1,120kmにもなります。

このうち海水が97.5%を占め、地球面積の71%を覆っています。

地球上の淡水の量は約3.5万平方キロメートルといわれており、水の総量に対しての約2.5%にすぎません。そして淡水のうち、極地の氷河として閉じこめられる水が約7割に達しており、利用することが比較的容易である河川水、湖沼水、地下水として存在する水は約1,100万平方キロメートルで地球上の水の約0.8%しかありません。

地球の水資源

|

(注)

|

(国連水会議資料)

|

|

※図の出典 国土庁(2000)平成12年度日本の水資源

|

地球上の水の量

| 水の種類 |

量(1000km3) |

全水量に対する割合(%) |

全淡水に対する割合(%) |

| |

淡水 |

|

|

|

| 海水 |

|

1,338,000 |

96.5 |

|

| 地下水 |

|

23,400 |

1.7 |

17 |

| |

うち淡水分 |

10,530 |

0.76 |

30.1 |

| 土壌中の水 |

16.5 |

0.001 |

0.05 |

| 氷河等 |

24,064 |

1.74 |

68.7 |

| 永久凍結層地域の地下の水 |

300 |

0.022 |

0.86 |

| 湖水 |

|

176.4 |

0.013 |

|

| |

うち淡水分 |

910 |

0.007 |

0.26 |

| 沼地の水 |

115 |

0.0008 |

0.03 |

| 河川水 |

212 |

0.0002 |

0.006 |

| 生物中の水 |

1.12 |

0.0001 |

0.003 |

| 大気中の水 |

129 |

0.001 |

0.04 |

| 合計 |

|

1,385,984 |

100 |

|

| |

合計(淡水) |

35,029 |

2.53 |

100 |

|

(注)1. |

Assessment of Water Resources and Water Availability WorldProt I, A. Shiklomanov

1995(WMO発行による) |

2. |

この表には、南極大陸の地下水は含まれていない。 |

※表の出典 国土庁(2000)平成12年度日本の水資源 |

水の循環

地球上の全ての水は絶えず循環しています。

海や地上にある水は、太陽からの熱エネルギーで蒸発し、大気に移って雲となり、雨や雪となって地球上に降り注ぎます。

地上に降った水の約65%は、再び蒸発して大気中に戻り、残りは地下水となったり、河川、湖沼に流れ込みます。河川に流れ込んだ水は、地表からさまざまな物質を取り込みつつ、上下水道などの人工的な流路を通った水と一緒に、最後には海に流れ込み、そしてまた蒸発します。

地球の水の滞留時間

地球上の水の滞留時間は氷河や海洋が数千年のオーダーであるのに対して、河川水や大気中の水蒸気は10日程度と推定されています。

| 区分 |

平均滞留時間 |

| 海洋 |

3,200年 |

| 氷雪 |

9,600年 |

| 地下水 |

830年 |

| 土壌水 |

0.3年 |

| 湖沼水 |

数年〜数百年 |

| 河川水 |

13日 |

| 水蒸気 |

10日 |

|

|

| ※出典資料 榧根勇(1980) 水文学、自然地理学講座3、大明堂 |

水循環の役割

水循環が果たしている役割に、地表の温度調整機能があります。水は太陽からの放射熱で温められて蒸発するとき、多くの気化熱を奪います。反対に大気中の水蒸気が雨や雪になるときは、周りに熱を放出します。そのため、蒸発、凝縮が絶えず行われている地域では、極端な温度変化は起こりません。一方、水がない砂漠などでは昼と夜との間で温度の差が非常に大きくなります。水循環は、天然の「温度調整装置」という役割を果たしています。

日本の水資源は豊富か?

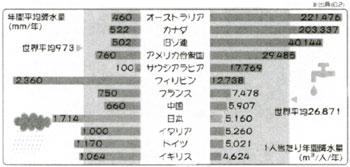

世界の年間平均降水量は約900〜1,000ミリメートルです。日本の年間平均降水量は約1,700ミリメートルです。ところが、日本の雨は、6月の梅雨時期と9月から10月の台風時期に集中しているため、多くの水が洪水として流れてしまいます。また世界の人口1人当たりの年平均降水総量は、約27,000立方メートルですか、日本の人口一人当たりの年平均降水総量は、約5,200立方メートルです。日本の水資源は決して多くはありません。

世界と日本の水資源

| (拡大画面:53KB) |

|

水資源のもとは雨です。年間の雨量は世界でも多い方ですが、人工密度の高い日本では、一人あたりの水量は世界平均の1/5にすぎず、水資源は豊富ではありません。 |

森と水のつながり

森は、かん養機能と呼ばれる役割を果たしています。保水牲にすぐれた暑い土を待つ森林は、厚く湿ったスポンジ状の土に蓄えられるため、洪水を防ぐ役割を果たしています。また雨が降らないときは、スポンジ状の土に蓄えられた水が、少しずつ放出されるため、河川の水量を一定に保ち、木々を枯れさせないという役割を果たします。このように森と水は密接に関わりあっています。

土と水のつながり

土は、水、大気とともに環境の重要な構成要素です。雨となって地上に降る水は、いったん土に保水された後、河川や湖沼、あるいは地下水へと流れます。土は水循環に深く関係しているのです。しかし、土がいったん汚染物質で汚染されると、その影響が長期にわたり、なかなか元の状態に戻りません。そのため、土が汚れると、地上に降り注いだ雨水にその汚れが溶け込み、河川や湖沼、あるいは地下水へと流れこむことになります。

世界の水問題

爆発的な人口増加と生活水率の向上により、世界各地で深刻な水不足が起きています。今、世界人口約60憶人のうち、5人に1人が生活に必要な安全な水を確保できないと言われており、毎年300万人から400万人が、水の汚れなどの原因で死亡していると言われています。

また、農業を行う灌漑面積が増えてきたため、より多くの地下水が使われるようになり、世界各地で地下水が枯れていますが、一方で、大規模な洪水もたびたび起きております。

日本の水問題

1960年代から1970年代にかけての高度経済成長の結果、日本の全国各地で水の汚染による健康被害などの公害が深刻化しましたが、この問題はさまざまな対策を立てて、水環境を良好に保つ行動を起こしました。しかし、現在でも、内湾、湖沼、あるいは都市部を流れる河川の水質が改善されていないところもあります。また、ダイオキシン類などの有害化学物質による汚染という、新しい問題も起きています。

|