|

○工場排水と生活雑排水の推移

工場排水の空堀川への流入量推移

生活雑排水の空堀川への流入量推移

○雨水浸透に適している地質

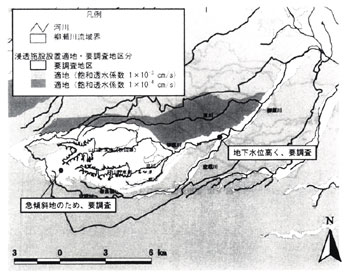

下図に見られるように、私たちが住んでいる武蔵野台地は火山灰が降り積もって出来た武蔵野ローム層の上に存在しています。

このローム層は雨水が浸透しやすく、すぐ下の武蔵野礫層は帯水層といわれ、河川水は河道から浸透し易い層ですが、浅層の地下水はこの部分に帯水しています。

空堀川右岸は下末吉面であり、地下水位は4〜5mの浅層にあるといわれています。都・土木研究所の久米川観測井戸の水位はこれをよく表わし、梅雨時や長雨の時期には地表すれすれの所まで水位が上がっています。地域における浸透対策は効果が上がることを証明しています。

特に、古多摩川が遷移した河跡といわれている空堀川の広い窪地は、地下水の流れが周囲と比較して浅くなっているといわれています。昭和40年台の市民はすべて井戸を使用し浅層地下水に頼っていました。このことは河道内の湧水からも証明されます。

柳瀬川流域浸透能マップ

| (拡大画面:116KB) |

|

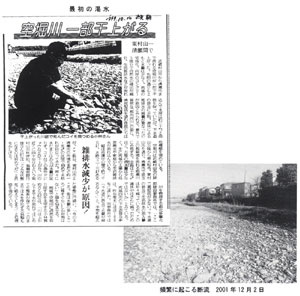

○深刻な渇水、まもなく水無川に

水量の乏しい川は空堀川だけが特別とは言えず、東京の都市河川はどこも同じ悩みを抱えています。しかし東京都をはじめ流域の行政は、林や畑が次第に失われ都市化していく地域の開発に対策がなされていません。

今は流域の環境に対して殆どの人が無関心です。河道が整備され水が無い川になってしまった時、人々はどのような反応を示すでしょうか?

空堀川が特異なのは、河道を広げ、水が流れていなかったところに水路をつけているからです。もともと武蔵野ローム層は透水性が良いといわれています。河道は水が地下に漏れやすく流れがなくなってしまう断流が起こるからです。低水路部分に漏水防止工事をしないと完全に水無川になってしまうでしょう。もっとも大多数の市民がそれを望んでいるなら仕方ないのかもしれません。けれどこれではどうして次世代に引き継ぐ良好な環境といえるでしょうか。私たちが今言えるのは、間もなく空堀川には流れる水は無くなってしまう、ということです。

| (拡大画面:225KB) |

|

|