|

(2)測量海域及びKGPS陸上基準局の位置

実験海域を図8に示す。名古屋港内の図中の丸印(東経136度51分06秒、北緯35度01分06秒)を中心とする半径2秒の円内である。

図8. 名古屋港実験海域図

KGPS陸上基準局位置を図9に示す。

図9. KGPS陸上基準局の位置

(3)実験内容

使用したターゲット(写真1)は、L字型のアングルを枠(1.8×1.8×0.6m)として、上面にベニア板を設置したものである。それぞれのターゲットの寸法を図10に示す。写真1に示すように、ターゲット上面には同じくベニア板で箱を製作し、散乱強度の増加及び散乱強度の違いを検出するため、2種類のビニール製のシートを敷いた。水深約8mの実験海域において、底質が泥質の場所を選定し、ターゲット3式を設置した。ターゲットの設置後、ターゲット周辺を縦横に走行しデータを取得した。実験終了後、ターゲットをロープにて引き上げ回収した。

写真1. ターゲットの例(高さ52cm及び32cmの箱を設置)

ターゲット1

ターゲット2

ターゲット3

図10. 各ターゲットの寸法

(4)SeaBat8101による海底地形図及びターゲット設置位置

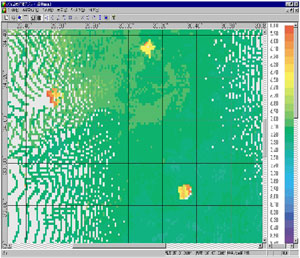

ターゲット投入後に収録したSeaBat8101の水深データに、各種補正を施して作成した地形図を図11に示す。水深は約8mである。ターゲット設置時に、設置方向(向き)を確認することができなかったため、同図からから読み取ったターゲット設置位置を以下に示す。

| ターゲット(1): |

136度47分30.33秒 |

| |

35度00分33.67秒 |

| ターゲット(2): |

136度47分29.57秒 |

| |

35度00分34.12秒 |

| ターゲット(3): |

136度47分30.12秒 |

| |

35度00分34.35秒 |

また同図から推定されるターゲット(1)及び(2)の設置方向を図12に示す。ターゲット(3)の方向については、地形図及び音響画像図から確認することができない。

| (拡大画面:123KB) |

|

図11. ターゲットを捉えた水深図

図12. 図11から読み取ったターゲット設置位置と方向(図11と同じ縮尺)

|