|

3.7 遠洋まぐろ延縄漁船向け管棚凍結装置によるR22/R417A冷却速度比較

1)試験要領

遠洋まぐろ延縄漁船用凍結管棚冷却装置を使用し、その冷却速度および最終冷却温度の比較を行った。膨張弁には温度自動膨張弁(AEX−2342BHZ)と電子膨張弁(NCC2−4VE+AKV10−7)を使用しての冷却を行った。

注)・AEX膨張弁過熱度調節ネジは予冷時に調節以降、調節していない。

2)試験結果

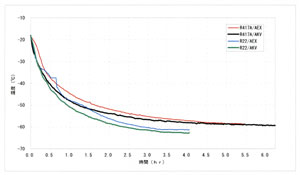

庫内温度=−20℃から−55℃までに要した冷却時間(分)

| |

R22 |

R417A |

増加時間 |

| AEX |

107 |

170 |

63 |

| AKV |

85 |

141 |

56 |

|

| (拡大画面:31KB) |

|

図9 R417A/R22冷却速度比較

(遠洋まぐろ延縄漁船向け管棚凍結装置庫内温度)

3.8 R417Aの冷媒リーク前後の組織変化

1)試験要領

本調査に使用したコンデンシングユニットの凝縮器より、調査時チャージした冷媒のほぼ半分をガスの状態で取り出した後の凝縮器内の冷媒組織を分析し、冷媒リーク後の系内冷媒液組成変化を調査した。

2)試験結果

リーク後の組成を冷媒供給メーカーに依頼して分析した結果、リーク後の組成変化は下記許容範囲内であった。

| 組成 |

R125 |

R134a |

R600 |

| 正規組成 |

46.6% |

50.5% |

3.4% |

| 許容範囲 |

±1% |

±1% |

+0.1〜−0.4% |

|

4. 調査研究の成果

4.1 まとめ

| 1) |

冷凍能力については、20〜15%の能力減という結果が出た。圧縮機および蒸発器に対する最終能力の減少については避けられないが、既設装置の余裕率でカバーできる可能性がある。

つまり蒸発器出口側の過熱度を小さく運転できれば能力減少分を緩和できる。

(ただしこれは圧縮機側にも余裕がある場合に限定される。) |

| 2) |

COPの低下は能力の低下に比べ少なく、CT=25℃においてはR22と殆ど同じ値となった。 |

| 3) |

冷媒能力減少による冷却初期段階における冷却速度の低下に対し、膨張弁能力を1ランク上げる等の微細な改造で対処できると思われた。 |

| 4) |

R417Aでは冷媒圧力に対する飽和蒸気温度と飽和液温度が異なるため、冷凍装置を運転する上で凝縮過程の飽和温度と蒸発過程の飽和温度にいづれの温度を採用するかが問題となる(図10参熊)。圧縮機メーカーにおいては、凝縮過程と蒸発過程の中点を用いて設計をおこなっているようであるが、今回の調査より、実際の運転時では凝縮過程においては飽和液温度、蒸発過程においては飽和蒸気温度を採用して制御すると安全に運転できる結果となった。 |

| 5) |

実験室R22既設装置へ冷凍機油を交換することも無く導入したが冷凍機油に関する問題は、これまで発生していない。 |

| 6) |

冷媒のリークによる組成変化は認められなかった。 |

図10 R417Aの冷凍サイクル(P−h線図)

4.2 今後の課題

本調査により、既存R22冷凍設備の冷媒のみR417Aへ置換した場合、若干の冷凍能力の低下はあるものの、大幅な改造や設定変更をおこなうことなく安全に運転することが可能であることが、実験室レベルで確認された。

今後の課題としては、

| ・ |

長期運転時の各状態確認 |

| ・ |

膨張弁の変更や運転条件の変更など、軽微な改造による冷凍能力の改善状態の調査が上げられる。 |

|