第5章 保存景観と修景

1.保存すべき伝統的景観

中町地区の建築やその町並、道路、植栽などの景観のなかで、伝統的な景観を中心に、今後、保存すべき景観要素をまとめると次の様になる。

[1]南北の表道路と中町のほぼ中央部でこの表道路と交差する狭い東西道路。

[2]表道路に面した30口の屋敷とその形態。

[3]店舗や住宅の表側に設置された「こみせ」とその形態。

[4]表側道路に面して切妻造、妻入あるいは平入の木造中二階建てまたは二階建ての店舗付住宅。

[5]店舗や住宅における妻壁の意匠や土塗りあるいは漆喰仕上げの真壁。

[6]店舗や住宅における一階開口部の木製建具と二階開口部の縦格子。

[7]店舗や住宅における通り土間の形式および坪庭とその植栽。

[8]屋敷内の土蔵。

2.形態維持の程度と伝統的建造物

伝統的形態の維持現況

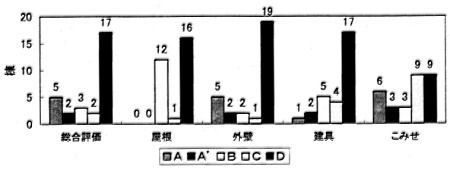

第3章でみた屋根や構造、外壁などの景観要素の現況を、改めて総合し、各屋敷の建造物ごとに景観維持の程度を、昭和58年度調査の報告書で示された基準に、新たにA´ランクを加えて、おおよそのランクを示すと、表5-1や図5-2のようになる。参考に前回のランクも併記した。また、中町の総合評価別分布は図5-4の通りである。ここで、A〜Dランクは下記のような判断によったが、詳細は表前回の報告書を参照していただきたい。なお、表構えの総合評価欄もこの基準によって表示している。

表5-1 景観の評価 ()内は昭和58年度調査の評価

世

帯

No |

間口

寸法

(m) |

表 構 え |

こみせ

総 合

評 価 |

備 考 |

| 総合評価 |

屋根 |

外壁 |

建具 |

|

| 1 |

45.2 |

A(A) |

B(B) |

A(A) |

A(A) |

A(A) |

|

| 2 |

18.6 |

A'(D) |

B(D) |

A'(D) |

A'(D) |

A'(A) |

●改造 |

| 3 |

15.6 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

C(C) |

●鉄骨造 |

| 4 |

16.8 |

C(B) |

B(B) |

D(‐) |

C(B) |

C(A) |

●奥の土蔵のみ現存 |

| 5 |

8.6 |

D(B) |

D(B) |

D(A) |

D(B) |

C(A) |

●改築 |

| 6 |

30.1 |

A(B) |

B(B) |

A(A) |

B(B) |

A(A) |

●シャッターあり |

| 7 |

10.7 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

|

| 8 |

11.7 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

|

| 9 |

7.6 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

|

| 10 |

12.6 |

D(B) |

D(B) |

D(B) |

D(C) |

B(B) |

|

| 11 |

17.2 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

C(D) |

●鉄骨造 |

| 12 |

5.4 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

C(C) |

|

| 13 |

6.5 |

D(C) |

D(B) |

D(D) |

D(D) |

C(D) |

●新築住宅 |

| 14 |

14.6 |

B(B) |

B(B) |

B(‐) |

C(C) |

A(A) |

|

| 15 |

20.3 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

●大規模偽構造

●「こみせ取り込み」 |

| 16 |

14.1 |

‐(C) |

‐(B) |

‐(C) |

‐(D) |

C(D) |

●解体 |

| 17 |

6.2 |

D(C) |

C(C) |

D(C) |

D(C) |

D(D) |

|

| 18 |

8.5 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

|

| 19 |

12.6 |

B(B) |

B(B) |

B(B)[ |

C(C) |

B(A) |

●こみせ鉄パイプ |

| 20 |

10.9 |

D(B) |

D(B) |

D(C) |

D(B) |

C(A) |

●新築住宅 |

| 21 |

9.2 |

A'(D) |

B(D) |

A'(D) |

A'(C) |

A'(D) |

●改築 |

| 22 |

16.4 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

C(C) |

●洋風建築と住宅 |

| 23 |

21.3 |

B(B) |

B(B) |

C(A) |

B(B) |

B(B) |

●こみせ鉄パイプ |

| 24 |

23.1 |

A(A) |

B(B) |

A(A) |

B(A) |

A(A) |

|

| 25 |

11.7 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

|

| 26 |

11 |

D(D) |

D(C) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

●RC造、改築 |

| 27 |

10.6 |

C(C) |

B(C) |

D(B) |

C(C) |

A'(A) |

●新築店舗 |

| 28 |

35.7 |

A(A) |

B(B) |

A(A) |

B(B) |

A(A) |

|

| 29 |

26.7 |

A(A) |

B(B) |

A(A) |

B(B) |

A(A) |

|

| 30 |

25.2 |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

D(D) |

●鉄骨造 |

図5-2 平成13年度調査の評価

図5-3 昭和58年度調査の評価

A:そのままで伝統的形態をほぼ保っていると判定される部分

A':ほぼ伝統的な形式や形態を採用した新築や改造部分

B:Aに準じ、若干の修景で、伝統的形態に戻し得ると推定される部分

C:修景によれば伝統的形態に戻すことがまだ可能であると考えられる部分

D:改築または大改造によらなければ形態復帰の不可能な部分

昭和58年度調査の前回と比較すると、屋根、外壁、建具において、Dランクが増加し、結果的に表構え総合評価のDランクも増加した。比較的伝統的な形式をとどめていたB、Cランクの建築が建て替えられ、Dランクが増加している。一方、Aランクの建築は前回の調査の時とほとんど変化がなく、これらの建築については伝統的形態が保存維持されてきたことが分かる。また、前回調査ではなかった新しい動きとして、A'ランクが示すように、「こみせ」を生かした伝統的町並を取り戻そうと、伝統的な形態を示す表構えの新築や改造が一部で見られた。

「こみせ」総合評価では、前回調査で12件あったAランクが、半数の6件に減少している。これは表道路に面したAランクの「こみせ」をもつ建築の解体や改築などによるものである。このためCランク(「こみせ」が失われ空地になっているものも含む)の「こみせ」が前回調査の3倍にまで増加している。

なお、表構えや「こみせ」の総合評価について、各ランク部分の延長を求めた比較もほぼ同様な結果を得た。

最後に、中町の総合評価別分布の比較を行うと、北側街区ではAランクの「こみせ」と表構えが極端に減少していることが明らかになるのに対して、南側街区では「こみせ」と表構えともにAランクが集中し、評価の変動も少なく、町並の保存維持がうかがえた(図5-4)。

図5-4 表構えと「こみせ」の評価

伝統的建造物

前項の評価から、伝統的建造物として扱うことのできるものは、表構えでは総合評価A〜C、「こみせ」では総合評価A〜Bに該当する建築物またはその部分と見ることができる。住戸番号ごとに、表構えと「こみせ」について、該当する伝統的建造物を示すと、表5-2のようになる。30口の屋敷のうち、該当する表構えの建造物は10棟、「こみせ」は12件となる。この他に、備考欄に示した付属屋の土蔵3棟も含む。昭和58年度調査の評価と比較すると、伝統的建造物として扱うことのできる建築は6棟減少しているが、「こみせ」は1件の減少にとどまるという結果になった。なお、「こみせ」は延長距離に関係なく、1戸前は1件として算出している(図5-5,6)。

| 世帯No. |

表 構 え |

こ み せ |

備 考 |

| NO.1 |

○(○) |

○(○) |

北側の土蔵も該当 |

| 2 |

/(/) |

○(/) |

|

| 3 |

/(/) |

−(−) |

|

| 4 |

○(○) |

−(○) |

|

| 5 |

/(○) |

−(○) |

|

| 6 |

○(○) |

○(○) |

北側の離れも該当 |

| 7 |

/(/) |

/(/) |

|

| 8 |

/(/) |

/(/) |

|

| 9 |

/(/) |

/(/) |

|

| 10 |

/(○) |

○(○) |

|

| 11 |

/(/) |

−(/) |

|

| 12 |

/(/) |

−(−) |

|

| 13 |

/(○) |

−(/) |

|

| 14 |

○(○) |

○(○) |

南側の駐車場は除く |

| 15 |

/(/) |

/(/) |

|

| 16 |

−(○) |

−(/) |

解体 |

| 17 |

/(○) |

/(/) |

|

| 18 |

/(/) |

/(/) |

|

| 19 |

○(○) |

○(○) |

|

| 20 |

/(○) |

−(○) |

|

| 21 |

/(/) |

○(/) |

|

| 22 |

/(/) |

−(−) |

|

| 23 |

○(○) |

○(○) |

|

| 24 |

○(○) |

○(○) |

|

| 25 |

/(/) |

/(/) |

|

| 26 |

/(/) |

/(/) |

|

| 27 |

○(○) |

○(○) |

|

| 28 |

○(○) |

○(○) |

|

| 29 |

○(○) |

○(○) |

北側の土蔵も該当 |

| 30 |

/(/) |

/(/) |

|

表5-2 伝統的建造物一覧 O印該当、/印不適、-印なし

図5-5 伝統的建築物群の評価(平成13年度調査)

図5-6 伝統的建築物群の評価(昭和58年度調査)