8/12(土)

地域伝統芸能公演・フィナーレ

常磐公園特設舞台

●羽衣太鼓<北海道> ●石見神楽<島根県> ●江良杵振舞<北海道> ●琉球民謡・舞踊<沖縄県> ●仮面劇<大韓民国> ●洞内南部駒踊り<青森県> ●白糠駒踊り<北海道> ●三石町歌笛越前おどり<北海道> ●雨紛囃子<北海道> ●大和田囃子<埼玉県> ●オロチョンの火祭り<北海道> ●手筒花火<静岡県> ●青森ねぶた<青森県>

18:00〜20:30(フィナーレは20:30頃から舞台とパレードの出演者が参加します。)

羽衣(はごろも)太鼓

北海道東川町(ひがしかわちょう)

出演/東川町郷土芸能羽衣太鼓

東川町は、北海道に開拓者が入植した明治二十八年に、原始の地に鍬(くわ)を振るい開かれた。当時開拓におわれた日々の中、遠く故郷をしのび民謡などが歌われ、それがただ一つの芸能であった。羽衣太鼓は、昭和四十四年にこの父祖(ふそ)の偉業をたたえ、羽衣の滝よりその名をつけ、開拓当時から伝わる、民謡芸能とともに東川町の郷土芸能として発足した。

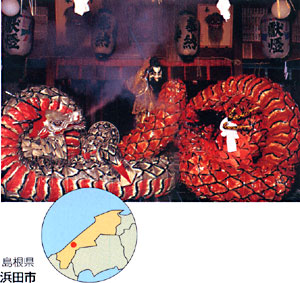

石見(いわみ)神楽

島根県浜田市

出演/石見神楽長浜社中

神楽は、1]巫女(みこ)神楽2]出雲流神楽3]湯立(ゆだ)ての神楽4]獅子神楽に大別される。石見神楽は出雲流神楽に属し、「神々のふる里」神楽の宝庫と言われる島根県の石見地方に数多くみられる神楽である。

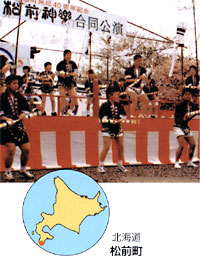

江良杵振舞(えらきねふりまい)

北海道松前町

出演/江良八幡神社杵振保存会

町指定無形民俗文化財

江良杵振舞は、踊りの構成、振り付けなどから南部七夕祭りの影響をうけた踊りとして、幕末の頃に伝承された。白木木目の磨出しの枠で両端に房を付けた長さ八十五センチの手杵を持ち松前神楽の四箇散米舞(しかさこまい)の曲にあわせ「ヤレヤレ・ソラヤ」と掛け声を掛けて舞ながら練り歩く。

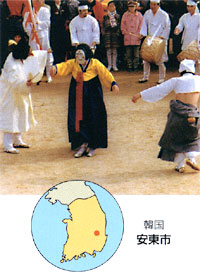

仮面劇(かめんげき)

大韓民国安東(あんどん)市

出演/河回別神(ハフェベッシン)クッ仮面ノリ保存会

中国から伝承したとされる城隍神(じょうこうしん)信仰と韓国に古くから存在した山神(やまがみ)信仰が組合わされ独自の習俗として発展したのが仮面劇である。仮面劇は都市型の仮面劇と祭事儀礼の性格をおびた郷村型に大別され、韓国慶尚北道(けいしょうほくどう)地方安東市には、民俗信仰と密接に演じられる郷村型の素朴な仮面劇が行われる。

洞内南部駒(ほらないなんぶこま)踊り

青森県十和田市

出演/洞内南部駒踊保存会

国選択無形民俗文化財

洞内(ほらない)の駒踊りは、遠く旧南部藩において施行した「野馬取り」に始まると言われている。踊り手は十人程度で饅頭笠をかぶり黒い羽織りを着て駒の頭をつけた木枠の中に入り、手綱(てづな)を取った騎乗(きじょう)の姿で踊る。「野馬取り」の行事が衰退した後にも、その古事(こじ)を郷土の誇りとして素朴な形式をそのまま伝承している。

白糠駒(しらぬかこま)踊り

北海道白糠町

出演/白糠駒踊り保存会

明治三十三年旧陸軍に軍馬補充部が白糠に設営され、南部の駒踊りを伝承したと伝えられる。若駒の張形(はりがた)を腰につけ管笠(すけがさ)をかぶって踊る様は、若駒の一日の生活を表したもので、北海道の原野を躍動する姿がよく表現されている。

前ページ 目次へ 次ページ