三石町歌笛越前(みついしちょううたぶええちぜん)おどり

北海道三石町

出演/三石町歌笛越前踊り保存会

福井県大野(おおの)郡の出身者によって、明治二十三年より三石(みついし)郡三石(みついし)町字(あざ)歌笛に故郷の踊りとして伝えられてきた。手足の動きの激しい踊りが特徴で、元来盆の念仏踊りから生まれたもので、福井県ではもう踊られてはいない。

雨紛囃子(うぶんばやし)

北海道旭川市

出演/雨紛囃子保存会

昭和二十年八月に東京方面からの緊急開拓団の移住者の中には大和田囃子の中心人物がおり、伝えられた。基本的に大和田囃子のお囃子を受け継ぐものではあるが、それ以外にも独自のお囃子を考案し、演目に加えている。

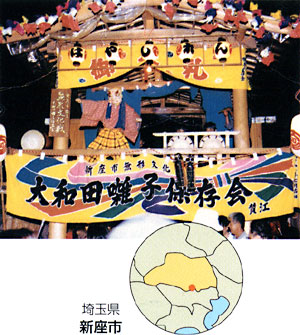

大和田囃子(おおわだばやし)

埼玉県新座市

出演/大和田囃子保存会

市指定無形民俗文化財

大和田囃子は、延暦(えんりゃく)二十一年(一一七九年)に伝えられた。江戸時代には、川越城下の祭り囃子と並び、大和田宿(じゅく)の祭り囃子として、荒みこしと共に毎年氷川(ひかわ)神社へ奉納するお囃子として伝承されてきた。現在は、活動範囲を県内はもとより地域独特の祭り囃子の交流を図っている。昭和五十七年には北海道の雨粉囃子との交流会がもたれた。

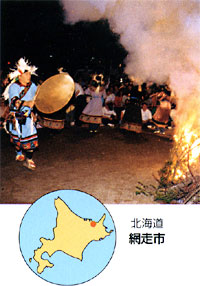

オロチョンの火祭(ひまつ)り

北海道綱走市

出演/オロチョンの火祭り伝承保存会

「オロチョンの火祭り」は昭和二十五年に生まれた伝統ある行事です。オホーツク海を臨む網走の地は古代から恵まれた自然の中で先人の集落が形づくられ、たくましくすぐれた文化が築かれていました。アイヌ人とは全く異なったこの地の北方民族であるモヨロ貝塚人をしのび、郷土の実りを願って始められたこの火祭りは、同じ北方民族の人たちの祭事・風俗・習慣も取り入れ、先人を慰霊するお祭りに創り上げられました。

手筒(てづつ)花火

静岡県新居町

出演/猿田彦煙火保存会

町指定無形民俗文化財

享保十四年(一七二九年)新居宿(じゅく)の領主が、江戸両国の打ち上げ花火を持ち帰り、吉田神社の祭礼花火を受け継いだもの。直径十センチ、長さ六十センチ程の孟宗竹(もうそうたけ)を肩に担ぎ、手筒花火を打ち上げ、音と光りとの饗宴(きょうえん)が始まる。火への恐れと賛美の念を最も素朴な形であらわす民衆の祭りといえる。

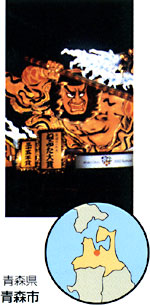

青森ねぶた

青森市青森市

出演/社団法人青森観光協会

国指定重要無形民俗文化財

東北地方を代表する盆の行事である青森ねぶた。竹や針金で武者像などを組み立て奉書で上張りしたものに色絵具で彩色し内部に燈をともした大燈篭の運行で最高潮に達します。ハネトの「ラッセーラ、ラッセーラ」の勇ましい掛け声と踊りは圧巻。

前ページ 目次へ 次ページ