追分馬子(おいわけまご)唄

長野県軽井沢町

出演/追分節保存会

荷駄(にだ)を積んだ馬を曳く馬子(まご)たちが歌う声が聞こえて来るような長野県浅間山麓(さんろく)の追分宿で歌われた馬子唄である。中山道と北国(きたくに)街道の分岐点として栄えた宿場町周辺の馬子衆が歌いだした唄で、追分宿の飯盛女(めしもりおんな)の三味線によって「信濃追分」と命名され、各地に運ばれ「越後追分」「本荘(ほんじょう)追分」「酒田追分」となり、北前船によって伝承され「江差追分」となった。

越後(えちご)追分

新潟県新潟市

出演/新潟県民謡協会

新潟県全域で広く唄われたお座敷唄。元は信濃追分が越後に伝わって越後追分けとなったとするのが通説である。「合の手」の部分を口説(くどき)風に、女芸人である瞽女(こぜ)達によって生み出され、祝儀的性格を帯びたものに発展した。

江差(えさし)追分

北海道江差町

出演/江差追分会

道指定無形民俗文化財

江戸時代、信州中山道で唄われていた馬子唄が一種のはやり唄として全国各地に広まり、その中で越後に伝わったものは舟唄となり船頭たちに唄われ、その後北前船によって江差に運ばれてきたといわれる。情緒豊かな江差追分の調べは、民謡を愛する人々の心を魅了し、日本を代表する民謡の王様といわれ、今に伝承する。毎年九月の三日間、追分日本一を競う「江差追分全国大会」が開催されている。

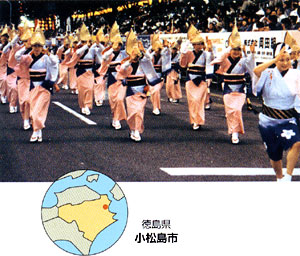

阿波(あわ)踊り

徳島県小松島市

出演/八干代連

天正時代(一五七〇年頃)から伝承されている「阿波踊り」の起源には1]徳島築城説2]風流踊り起源説3]盆踊り説があげられる。四百年をこえる歴史があり、小江戸と呼ばれた徳島の藍商人の手によって広められ、市民社会に定着し、自由な民衆娯楽として日本を代表する民俗舞踊の地位を確保した。現在では、全国各地より集まる踊り手達が八月のお盆の頃に4日間自由奔放に踊り狂う様は、東洋のリオのカーニバルと言われてる。

前ページ 目次へ 次ページ