応急手当の知識とこれらに必要な物品の準備も欠かさないようにお願いします。

最近の死亡原因の変化、検査、治療方法の進歩についてお話していき、癌の予防、早期発見、早期治療がいかに有効であるかについて述べたいと思います。

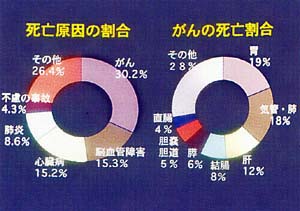

死亡原因の割合ですが、ダントツに癌が30.2%を占め各15%台の2、3位を引き離しています(図25)。

図25

最近2、3位の脳血管障害、心臓病の割合が減少してきており、それに反し癌による死亡の割合が増えております。胃、肺、肝、大腸という4つの部位にできる癌が癌死亡の60%を占めております。これらが検診の主な対象になっており、また早期発見、早期治療できる様にもなってきております。

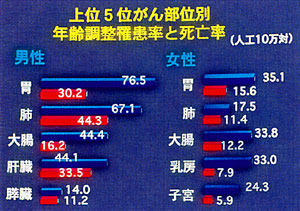

次に男女別がん部位別の上位5位の年齢調整罹患率と死亡率の比較で、青が罹患率、赤が死亡率です(図26)。

図26

男性人口10万人に対する胃癌の罹患率は、76.5に対し死亡率は30.2と共に高い数値ですが、胃癌に罹患しても40%以下の人しか胃癌で死亡しておりません。癌イコール死と思われている方はこの数字を不思議に思われるかもしれません。一方、肺癌は人口10万人に対し罹患率67.1、死亡率44.3と死亡数では胃癌を約1.5倍も上回り、肺癌罹患の7割近くが肺癌で死亡しております。胃癌は検診や内視鏡の発達で、完全切除がなされるような早期癌が早期発見されるようになり、完治可能な胃癌が増え、結果として罹患率と死亡率の差が生まれたと考えられます。胃癌はいわゆる治る段階で癌が発見される割合が増えたと言えます。このように、切除にて完治可能な癌が早期発見されるようになった部位として胃以外に、大腸、乳房、子宮があげられます。肺、膵臓は早期発見が難しい一面と、その生物学的特性の違いから早期発見、治療が難渋している癌と言っていいと思います。

胃、肺、大腸、肝臓における癌検診の検査項目、および精査時における検査項目であります(図27)。

図27

胃は胃透視、肺は胸のレントゲン、大腸であれば便潜血、肝臓は血液検査が検診の検査項目であります。精査には胃内視鏡、大腸内視鏡、胸部はCTスキャン、肝臓は腹部エコー、CTスキャンなどが主に行われます。これらに組織の一部を採取する生検という検査を行い、悪性かどうかの判断が行われています。これらの検査を受けられることで早期発見が可能となり、より侵襲の少ない治療で癌が切除され完治できるようになってきました。胃と大腸においては、罹患率はまだまだ高いですが、内視鏡の発達、診断、治療法の発達により、一部の早期癌では内視鏡による切除術なども行われています(図28)。

図28

内視鏡検診等の受診率が増え、早期発見が可能となれば今後も死亡率はおさえられて行くと思います。

癌は喫煙、飲酒、食生活などの日常生活習慣の影響が最も大きいといわれております。これは癌にとどまらず、生活習慣病といわれている病気の共通する部分で、そういう点を踏まえた予防というものが必要となってきます(図29、30、31)。

図29

図30

図31

前ページ 目次へ 次ページ