上層は暖かい空気を持っていますが、下層の海面付近ではオホーツク海の水面で冷却され冷たく湿潤な空気に変質しています。従って逆転霧の発生の条件が整っているわけです。

そこに高気圧の東側で吹く北風によってさらに冷たい空気が流れ込み、霧は高気圧の南側で多くみられるわけです。

日本海の霧

日本海の霧は、主に5月から8月にかけ発生しますが、発生の仕組みは一定ではありません。

5月ごろに発生するものは、オホーツク海の霧と同じく逆転霧ですが、その仕組みは少し違います。

これは、低気圧が日本海を通過した後の冷たく湿った空気が、移動性高気圧に覆われることによって発生すると考えられています。

また、それ以外の月では逆に低気圧の前面や夏型の気圧配置で南や南西から暖かい空気が流れ込み、一般的な移流霧が発生しています。

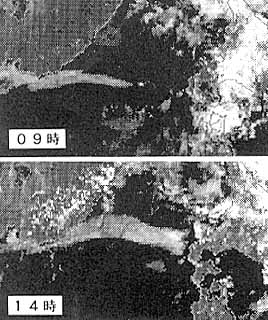

図2の衛星画像を見てください。沿海州南部から東に伸びている白い帯が霧で、時間と共に東に進み範囲を広げています。この霧はウラジオストクの南の海域で移流霧として発生し、1度発生するとなかなか消散せずに持続します。

また、霧の範囲が広がるのは、寒冷多湿な霧魂の先端部で、流入先の寒冷多湿な空気塊と温暖多湿な空気塊との接触混合が新たな霧を発生させているためと考えられます。

おわりに

ここでは北日本海域の海霧について述べましたが、瀬戸内海でよく発生する霧もあり、特に晴天べ-スのときにみられる「晴れ霧」はゲリラ的に発生し、たちの悪いものもありますが、別の機会にしたいと思います。

沿岸付近の霧の分布を把握するには気象官署や海上保安庁の灯台によるデータを用いますが、広範囲の霧の状況を把握するには気象衛星画像を用いています。ただしこの衛星画像にも二つの問題があります。

それは、可視画像の得られない夜間は霧を解析できないことと、日中でも霧なのか層雲なのかを厳密には判別できないことです。

これを補うには一般商船・漁船のみなさんに実施していただいている海上気象観測通報のデータが大変重要なのです。

また、通報していただいたデータは、海上警報等の作成に利用され、航行する全船舶に形を変えて還元されますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。

図2 気象衛星の可視画像1997年7月19日

(注)大気の逆転大気の下層より上層の気温の方が高くなっている。