海の気象

北日本海域の霧

四宮 茂晴

(函館海洋気象台

観測予報課技術専門官)

はじめに

船舶の霧中の航行は、舶用レーダーの普及により、昔と比べると難しいものではなくなりましたが、まだ霧による視程障害時の衝突、乗揚げ事故は後を絶たず、また積荷の湿気の問題もあり、海霧はまだまだ船舶にとってやっかいな存在です。

霧とは無数の微細な水滴(または氷晶)が空気中に浮遊している現象で、基本的には雲が地面(または海面)に接近したものです。

従ってその発生には、水蒸気を多く含む飽和した大気が必要です。海上での海霧が、北日本海域では主に次の要因で発生します。

湿った暖かい空気が冷たい海水面の上に流れ込んだ際に冷却され、空気中の水蒸気が飽和に達し霧となるいわゆる移流霧です。

次に何らかの原因で海面上数百?のところに大気の逆転層(注参照)ができ、そこに層雲が発生し、この雲が厚みを増すとともに雲底が下がり、最終的には海面に達し霧になるといった機構が考えられています。このようにして発生する霧を逆転霧と呼んでいます。

いずれにしても海面水温が低い北日本周辺では多く霧がみられ、ここでは三陸沖、オホーツク海、日本海の特徴について説明します。

三陸沖の霧

梅雨も明け、太平洋高気圧の勢力が北海道にも及ぶと三陸沖から北海道南東海上にかけて背の低い霧が発生します。

この霧は、太平洋の暖かい空気が冷たい親潮の上に移動し冷やされてできる典型的な移流霧です。霧の厚さはおおむね100〜200?で、蛇行する親潮に取り込まれた暖水域では海面付近の霧は消散し層雲となっているという観測もあります。

気象衛星の可視画像で見る太平洋岸の霧は、三陸や北海道の山々にせき止められ留まっているようにみえます。

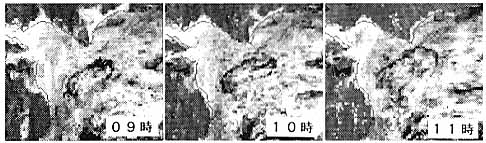

ここで図1を見てください。これは気象衛星の1時間ごとの可視画像で、北海道南海上に白く広がっているのは移流霧(1部層雲を含む)です。一見すると同じ霧が停滞しているように見えますが、陸上で消散する一方、新たに沖合で次々と霧が形成されているのです。

オーツク海の霧

本州が梅雨に入る6月から7月下旬にかけて北日本はオホーツク海高気圧に覆われる日が多くなり、この高気圧の南側で霧の発生がみられます。オホーツク海高気圧は上空のジェット気流が大きく蛇行してできた気圧の屋根に対応して形成される動きの遅い高気圧で停滞しやすく、これから吹き出す「やませ」はしばしば冷害をもたらします。

図1 気象衛星の可視画像 1997年7月22日