資料4 荷役許容量の現状(昭和54年度報告書抜粋)

4.1荷役許容量の検討方針

港則法においては該当する危険物について物質の危険性に応じて、岸壁における荷役許容量がそれぞれ決められている。従って、前章に記したように危険物の分類、選定が

変更されるにつれ、許容量も改めて検討されなければならない。この目的のため、本委員会では次のような基本的な考え方に沿って問題を検討した。

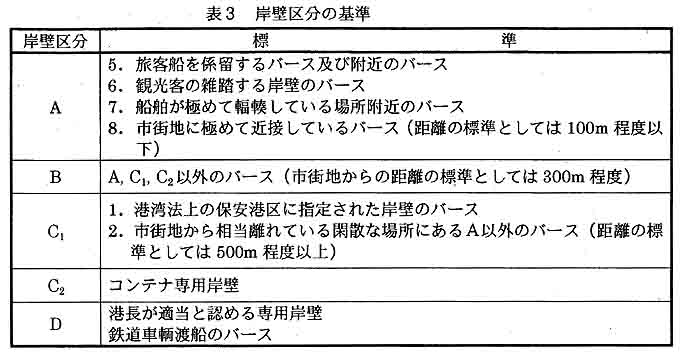

(1) 接岸荷役許可基準は現行どおり、危険物が荷役される岸壁を当該岸壁の環境条件等を考慮してあらかじめ区分し、個の岸壁区分ごとに荷役許容量を決めることによ

り定める。なお、岸壁区分の基準については、現行の基準、表3を用いる。

(2) 岸壁荷役許容量は、岸壁において荷役中に発生する火災、爆発、流出、拡散等の事故が公衆の生命若しくは身体又は荷役が行われる場所の周辺の住宅、その他の一

般の施設に危害が及ぼさないように限定することを中心に考える。したがって、許容量は岸壁の有する空き地の幅、つまり一般施設との保安距離によって決め、発災

危険の大小は参考として考慮するにとどめる。

(3) 危険物による事故の影響する範囲は、当該危険物の有する危険性の種類に関わらず、おおよそ荷役危険物量の立方根に比例すると考える。これは、各種の事故にお

いて、一定の爆風圧を支える点源からの距離、危険性を持つガスや水溶性液体が空気中や水中に均一に3次元的に拡がると仮定した時に特定濃度を示す中心からの距

離、輻射源の面積を体積の2'3に比例するとみなした時、一定の熱輻射強度を支える輻射源からの距離、さらには水面へ非水溶性液体が瞬間流出して拡がる場合の半

径、ファイアーボールが生成した時のその半径はすべて理想的な条件下では危険物量の3乗根ないしそれに近いべき数に比例するだろうという考え方に基づいている。

前ページ 目次へ 次ページ

|

|