1.多田・フォン・トゥヴィッケル女史の音楽療法

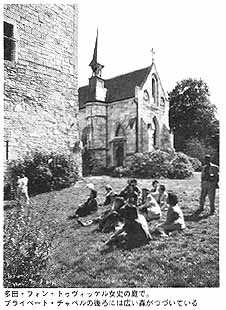

多田さんはドイツ人の伯爵だった方と結婚され,自宅の広い森と屋敷を使って音楽療法をしている。家の周りには,森の中にある泉から流れてくる堀がめぐらされていた。

多田さんは,「リラックスするために必要なのは空間と時間です。まず森に入り,誰ともおしゃべりをしないで体中楽にして静かな自然の空間の中に身を置き,木と対話をすることなどを通していろいろ感じ,その後で音楽療法室に入って即興をするのがコースです。グループは6人くらいが理想的です。即興は歌がほとんどですが,ピアノや太鼓その他の楽器で応答することもあります。ここには病気を抱えた方よりも,心理を勉強している人などがよくみえます。こうしたことは,人間の声や言葉がどんなに影響を与えるかという体験につながるからです」と,音楽療法のやり方を説明された。この環境でこそ可能な音楽療法だと感じられた。

多田さんの案内で,領地内の広い円形の原っぱに行って草の上に腰を下ろしたり寝そべったりした。次に深い森の中にある,頂きの見えないほど大きな木の幹に耳をつけて木と対話をしたり,普段なおざりにしている自然とのコミュニケーションにしばし時を忘れた。森から帰った私たちは音楽療法室の床に座り,実際のセッションの様子を録音したテープで30分ほど聞かせていただいた。患者さんとの声や楽器を通しての心の交流は,カリスマ性のある彼女ならではの独特な音楽療法で,言葉での説明はむずかしい。

「セラピストは自分の中の問題を解決して,ありのままの状態になっていないと,患者さんの本当の姿とは出会うことができない。患者さんは真実を受け入れるに従って解放されて心が広がり,他を受け容れやすくなって本当のコミュニケーションができるようになる」と話された。多田さんは,他にミュンスター大学で講師をしたり,身体障害者の施設に通って治療をされるなど多方面で活躍されている。

2.ゲマインシャフト・クランケンハウス・ヘルデッケの音楽療法

ここはルドルフ・シュタイナーの考えに基づいて治療が行われている病院である。4人の音楽療法士がいて,3人がノードフ・ロビンズ系,あとの1人が人智学系とのことである。ノードフ・ロビンズの音楽療法は,1960年代に養護学校の生徒―主に自閉症児―を対象にノードフとロビンズにより始められた音楽療法で,会話による心理療法は用いず,患者さんから出るものを感じてピアノなどでの即興で返していくやり方である(したがってピアノを弾ける能力が必要とされる)。音楽を通して自分の気持ちを表現することにより患者さんに感覚的な変化が起こり,セラピストとのコミュニケーションに発展していく。そして狭められていた患者さんの気持ちが音楽表現によって次第に広げられて,健康体に戻っていく。必ずビデオ撮影をして,再生時に患者さんとの音楽的関係を再確認する。

ここで音楽療法をされているリンデンさんと,近くのホスピスで音楽療法をされている鈴木園子さんが,音楽療法の実際についてビデオを用いながら説明された。名前も道もわからなくなってしまった痴呆の患者さんでも,若いときに歌った歌は歌えるのである。高齢者を対象に楽器を用いたり歌ったりの音楽療法の効果に驚かされた。