|

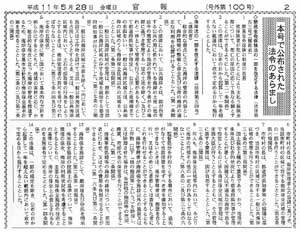

新海岸改正施行2000年

海岸法条文より

《改正前》

(目的)

第一条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資することを目的とする。

《改正後》

(目的)

第一条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とする。

海岸法改正の要点(建設省河川局資料より)

新法は自然環境にも配慮

当団体では遠州灘海岸における環境問題に様々な活動を通して取り組んでいます。中でも四輪駆動車対策には大きな力を注いできました。近年、オフロード車の走行による自然破壊は著しく、海岸への車両の乗り入れを規制するよう1987年以来、各方面に働きかけてきました。【 関連20ページ/22ページ〜】 これまで“海岸は誰もが自由に使用できる場所”とされ法律で車両の乗り入れを規制することは出来ませんでした。多くの場合、利用者のモラルに訴えざるをえなかったのです(一部地域では地方自治体の条例等で規制している)。“アカウミガメとその産卵地”を文化財と定めた浜松市では、法の整備を待たずに(静岡県の協力を得て)砂浜への通路に車止めを設置することでこの問題に対処してきました。

主に海岸部に人口の集中する日本において、改正前の海岸法は人の生命や財産を守ることが目的でした。新海岸法では、さらに「環境の整備と保全」、「適正な利用」という項目が加えられ車両の乗り入れや船舶の放置を規制する事が可能となりました。

昭和31年(1956年)11月に施行された海岸法は、2000年、自然環境や生態系にも配慮した法律として生まれ変わったのです。

ワダチの中のコアジサシのヒナ

対象の拡大

日本の海岸線約35,000kmのうち旧海岸法では海岸保全区域〔約14,000km〕のみを対象としていました。新法では新たに一般公共海岸区域〔約14,000km〕も加え、河川・道路・民有地等〔計約7,000km〕を除く国有海浜地すべてが法の対象となりました。

海岸は生物生息の場

新海岸法では国が“海岸保全基本方針”を定め、それに基づいて都道府県が“海岸保全基本計画”を策定します。

海岸保全基本方針は、今後の海岸の望ましい姿の実現を目指すもので、「車両の乗り入れ等の無秩序な行為により自然環境が損なわれている」さらに「海岸が多様な生物の生息の場、動植物とふれあう場である」と認識し海岸保全に関する基本的事項として示されます。

|

車の横行する海岸はワダチに足をとられ大変歩きにくい。足首をくじいたり捻挫する人もいる。

|

地域の特性を活かす

都道府県は地域の自然的、社会的特性をふまえ海岸保全基本計画を作成します。これは、海岸の「防護」や「環境の整備・保全」、「適正な利用」を促進するための施策を定めるものです。地域住民の意見も反映されることになっています。

広域的な連携を推進

「砂浜の衰退をくい止めるため海岸への土砂供給が図られるよう河川流域の土砂管理対策と連携する」、「レジャースポーツの振興、自然体験学習の推進等の海岸周辺での施策とも連携を図る」など広域的、統合的な視点で海岸保全に取り組むとしています。

遠州灘は変わるか?

新海岸法では、「美しく安全でいきいきした海岸を次世代へ継承していくこと」を海岸保全の基本理念としています。

県や市、町が新法をどう受け入れるかが今後の鍵となります。

| (拡大画面:203KB) |

|

|

|

|

ウミガメ豆知識

ウミガメの涙

産卵に訪れた母ガメは、目にたっぷり涙をためて産卵します。とても印象的なシーンですが、この涙は産卵の苦しみで流すのではなさそうです。

海の中で生活するウミガメは、エサを食べる時など、海水を常に飲んでしまいます。こうして摂り込まれた塩分を体の外に涙として排出するのです。水中に居るときもこの涙は出ていますが、見ることはできません。

|