|

3.6 写真の撮影

測定担当者は試料採取時の周辺状況及び作業状況の写真を撮影する。撮影する場面は、特に指定のない場合は以下の場面の状況について写真の撮影を行う。

・採取地点近景(採取地点の流況、水色、濁り等の状況が分かるもの)

・採取地点遠景(採取地点の周辺状況が分かるもの)

また、必要に応じ以下の場面の状況について写真の撮影を行う。

・試料採取状況(用いた採取器具、採取操作の概要が分かるもの)

・調製状況(バット中の試料の状態(色等)が分かるもの)

・採取試料(試料採取量及び試料容器が分かるもの)

試料採取にあたっては以下の事項に留意し、精度管理上及び安全管理上必要な措置を講ずる。

3.7.1 船上における採水・採泥作業の注意事項

・採水器および採泥器の投下中に、採水器や採泥器が船体の下に潜り込まず、できるだけ鉛直になるよう、船体を維持する(流れや風に対して船首を向けて作業を行う場合が多い)。

・スクリューによる海水の攪乱や底泥の巻き上がりの影響をできるだけ避けるように留意する(特に水深が浅い場合、停止するとき強い後進をかけるとスクリューで水がかき回され、底泥を巻き上げるおそれがある。)。

・船体の汚れやエンジンオイル等の影響をできるだけ避けるように、採水作業の位置を決定する。

・狭い船上での作業となるため、器材はきちんと整理・整頓しておく。

ロープ等の端は手摺りなどに結んでおくと安全である。

・採水器をセットする場合は、採水途中で栓が抜けたり蓋が閉じたりしないよう、確実に行う。採水器を下ろしていくときに異常を感じたら、必ず一旦引き上げて確認する。

・採水器や採泥器はできるだけ鉛直に下ろす。おもりの重さが足りないと流されて鉛直に下りず、目的の水深にはならない場合があるので、十分なおもりを用意しておく。

3.7.2 配慮事項

・試料採取器具はHNS物質試料専用に定めたを用いる。

使用前に確実な洗浄を行い、輸送に際しても外部からの汚染や外部への汚染の防止に努める。また容器破損による漏出が起きないよう、充分に注意する。

・採取後の試料容器は密封し、クーラーボックス等の密閉性が高い容器に収納し、遮光、氷冷状態を保つ。

・調査地点を代表する試料を採取する為には、採泥回数を増やすことが望ましい。

・採泥試料調整の際は、充分に均一化されるようバット内で入念に混合する。

・試料採取地点に係る関係法令等を十分に考慮し、必要な諸手続きを行ったのち試料採取を行う。

3.7.3 安全管理

・採水採泥作業にあたっては、呼吸具、防護服を着用する。

・採水採泥作業にあたっては、二人以上(バディを組み)作業を行うようにする。

・採水採泥作業にあたっては、船体動揺等にも留意し、海面への転落事故に充分注意する。採水、採泥器具の着水を確認するために、手すりから体を乗り出す等の行為は避け、安全帯を着用する等の配慮をする。

・投下するロープに足等をとられないように、充分注意して作業を行う。

・特に流れの激しい地点でのバケツによる採水作業は、海面に引き込まれ死亡事故がおきたケースもあるため、ロープを体に結ぶ行為は厳禁である。

・岩礁や構造物等に渡渉する場合は、岩礁や構造物の状況、流速、水深等を十分考慮し、危険を冒さない。

・採水採泥地点付近の海流、潮流について前もって把握しておく。

・作業に使用する船、ボート等は事前に十分点検し、救命胴衣を着用する。

・水面へ渡渉する場合においても、必ず救命胴衣を着用する。

・採水・採泥操作は意外に危険を伴う作業である。波高、風速、降水量等の気象・水象に充分留意し、危険がある場合は直ちに作業を中止する。

・陸上から試料採取を行う場合は、周囲の状況(走行車両)等に十分注意する。特に歩道が整備されていない場合等は、現場の交通状況に即した処置を行い、作業者の安全確保に努める。

3.7.4 防護服(レベルA)着用にあたっての安全管理

・椅子を用意しておき、座った状態で脱着した方が容易であり、動揺等に対しても身体の安定が良い。

・面体は装着者の体温で曇るため、予め曇り止めを行っておく等の措置を講じる。また、足下が見えにくい等通常より視界が制限される。甲板上の小さな突起物、頭上突起物等に注意する。

・防護服は、完全防護であるため外気と内気の循環は行われない。そのため、体温による防護服内部の温度が急上昇する事になるため、クーリングベストの着用等予め必要な対策を講じておく。

・長時間の使用は、脱水症状・めまい等引き起こす事になるので、水分補給・梅干し用意等行っておき、ある程度で脱着・休憩を行い、水分補給をしておく。

・防護服を着用した場合、通常の動作を行うことが著しく制限されることを念頭に入れておく。身体を安定させ、船体動揺に注意、転倒・つまずき等に注意する。

・サンプリングを終了しても、毒性が完全にないと判断する海域に到着若しくは汚染除去エリア(Warm Zone)を通過するまで脱がないようにする。

・防護服は作業中表面が汚れる(汚染される)恐れがあることから、脱ぐ際は、第3者の手を借りて、防護服内部を絶対に汚染させないようにする。また、第3者の補助があると脱着は容易である。

・取外しを行う際は、保護衣に付着したHNSを多量の水で洗い流すか、圧縮空気で吹き飛ばす等処理を行った後取外し、直接皮膚に付着しないようにする。

・サンプリング海域に到着する前から安全のため防毒衣を着用しておく。

・サンプリング終了後、使用資機材、サンプリングを行った甲板上は、多量の水で洗浄しておくこと。

3.8.1 試料容器の識別

各試料容器に必要事項を記入したラベルを貼る。ラベルを貼る位置は試料容器の側面とし、記入にあたっては鉛筆等の文字が消えにくい筆記具を用いる。

以下に必要事項を示す。

・件名

・調査地点名(採取場所および採取水深)

・試料採取日付・時刻(採取月日時分)

3.8.2 ラベルの保護

海水中のHNS物質が高濃度の場合、ラベルの文字が識別しにくくなる可能性があるので、必要に応じてラベルの上から保護テープを張る。

3.9.1 試料の運搬

試料採取後は、試料容器の密栓状態を確認した上で、クーラーボックス内で冷暗所保存とする。車両による輸送に際しては、容器の破損等が無いよう配慮し、慎重な運転を行う。

運送業者に依頼して試料輸送を行う場合は、依頼する運送業者にしかるべき措置(割れ物指定等)を講ずるよう手配する。

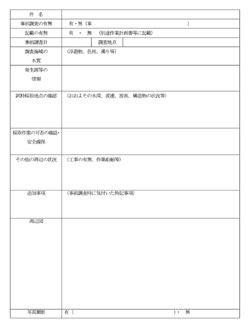

3.10.1 試料採取記録表

測定担当者は試料採取時の必要な項目について確認又は測定を行い「HNS試料採取記録票」に記録する。

3.10.2 データ整理

測定担当者は測定終了時に、試料採取時に作成した「HNS試料採取記録票」の記入内容を確認し、記入漏れや誤りが無いかチェックする。

3.11 試料の引渡し

採取担当者は分析試料送付の旨を分析機関に連絡し、「HNS試料採取に係る事前調査記録票」、「HNS試料採取記録表」を試料とともに分析依頼機関へ引き渡す。

試料の搬送先

採取した試料は、冷蔵状態で分析機関に搬出する。

送り先は以下のとおりである。

分析機関名:株式会社テクノスルガ 環境分析事業部

住所:〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎330番地

連絡先:Tel.0543-44-2301 Fax.0543-49-0515

| (拡大画面:115KB) |

|

|

|

|

|