|

隠れたプラスの芽を見つけるために

「リハビリテーション(総合)実施計画書」の積極的活用を。

リハビリテーション(総合)実施計画書の構成:タテ軸のICFとヨコ軸の目標づくり

本計画書の構成は、タテ軸がICF: 国際生活機能分類(2001年WHO制定)の生活機能構造に沿った軸をなし、ヨコ軸が目標(計画書の左)とそれをつくり出すための評価(同右)の軸になっている。

ICFの生活機能構造(タテ軸)

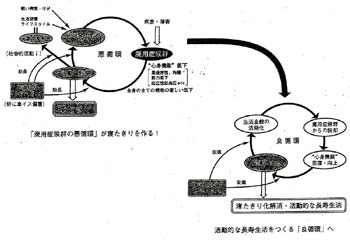

計画書のタテ軸をなす生活機能とは、人が「生きる」ことの3つのレベル(階層)、すなわち「心身機能・構造」・「活動」・「参加」のすべてを含む、プラス面の「包括用語」である。この3階層は図3のような特徴をもつ。なお「生活機能」は「障害」というマイナス面の包括用語に対応する。

この生活機能の3つの階層の間には相互作用があり、更にそれに対して健康状態(病気・ケガなど→8ページ参照)、環境因子(→10ページ参照)、個人因子(性、年齢、民族、ライフスタイルなど)が様々な影響を与えるのがICFモデル(図4)である。

ICFが本計画書において重視されるのは、主に以下の3つの理由からである。

1. リハビリテーション(人間らしく生きる権利の回復)のためのICFモデルの活用

リハビリテーションの本来の趣旨である「人間らしく生きる権利の回復」の実現をめざすためには、特定の生活機能レベルだけでなく全人間的にみることが必要である。そのためにはICFモデルの活用が非常に有用である。

図3. 生活機能の階層構造(各階層の特徴)

| ※心身機能は10ページ、活動と参加は8ページを参照 |

2. ADLなど「活動」重視

本来のリハの基本技術はADL訓練などの「活動」向上訓練技術である。今回の介護報酬改定では、ADL訓練加算や個別リハ、リハ機能強化加算等において、「“活動”向上訓練」の重要性が明確に示されている。

「活動」は「できる“活動”」(ICFによる「能力」)と「している“活動”」(同「実行状況」)の両者を明確にわけ、別個にみて、それぞれに働きかけるものである。両者の差やその理由を明らかにすることで、「活動」レベルへの働きかけの方針が明らかになる。この「できる“活動”」をみるとは隠れたプラスの芽を見つける上でのキーポイントである。→6ページ参照

3. 患者の自己決定権の尊重にむけた「共通言語」

本計画書は「チームとして作成」し、「患者に説明」される。すなわち、治療者側だけで用いるものではなく、利用者・家族に説明し、書面として渡すことで、リハ達成に不可欠な利用者自身の主体的参加を促し、自己決定権を尊重するものである。そのため、利用者と専門家の間の「共通言語」であるICFが活用されている。

図4. ICFモデル(WHO, 2001)

毎日「している“活動”」と、やれば「できる“活動”」のチェックを。

潜在能力を伸ばす「する活動」へ。

「できる“活動”」と「している“活動”」との明確な区別

本計画書では「日常生活での実行状況:している“活動”」と「評価・訓練時の能力:できる“活動”」とが明確に分けられている。

「している“活動”」とは自宅・居室棟・病棟などの日常生活の中で毎日実際に行っている“活動”である。これはICFの「実行状況(performance)」にあたる。

「できる“活動”」とは訓練や評価の時に発揮される“活動”であり、ICFの「能力(capacity)」にあたる。

この両者の間には、通常大きな違いがある(図6のようにふつうは「できる“活動”」の方が高い)。

その両者を明確に区別し、両者の差を生む因子を明らかにすることが、活動向上訓練プログラム作成の上で不可欠である。これは個別リハビリテーションのキーポイントである。

→「している“活動”」についての評価:14ページ、「できる“活動”」についての評価:15ページ参照

図6. 目標指向的活動向上訓練

思考課程の矢印は、まず活動レベルの目標として「する“活動”」を設定し、その実現に向けていかに「できる“活動”」と「している“活動”」とを向上させていくかを計画するという意味。

実行過程の矢印は、この目標に向けて“活動”向上訓練を行っていくという意味。 |

「する“活動”」

「する“活動”」とはリハの目標として計画・設定する、将来の実生活において実行「している“活動”」である。これは活動レベルの多数の行為(ADLなど)ごとに設定する。3ページの図-2にあげた「個別的・個性的な明確な目標」の中で、「する“活動”」の設定は中心的な意味を持つ。

この「する“活動”」は参加レベルの目標(「主目標」→5ページ参照)の具体像にほかならない。またいいかえれば「する“活動”」とは、次に述べる活動向上訓練によって潜在能力(残存機能ではなく)が引き出され、フルに発揮されている状態である。

目標指向的活動向上訓練(図6)

目標指向的活動向上訓練は、(1)目標である「する“活動”」にむけて(2)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等による「できる“活動”」の向上への働きかけ、(3)そのようにして向上させた活動能力を看護職・介護職等が実生活での実行状況(「している“活動”」)に生かされるようにする働きかけ、この(2)(3)の2つの働きかけを連携して行なっていくものである。今回の改定でもそのことが明記されている(8ページ上参照)。

決して目標なしに「している“活動”」と「できる“活動”」に働きかけて、結果的に到達するのが「する“活動”」なのではない。

「できる“活動”」と「している“活動”」が同じとは?

この2つが同じことはふつうはないが、同じ場合には次の2つの可能性を考える。

(1)「活動向上訓練」が不十分で、「できる“活動”」への働きかけが有効に行えず、隠れた可能性を引き出せていない

(2)「活動向上訓練」としてはほぼ終了した

後者ならば、入院中・入所中であれば、それ以上の入院・入所は必要ないとも判断できる。

→「できる“活動”」「している“活動”」の差の読み方:12、13、20ページ参照

|

(拡大画面:69KB)

|

|

「本当にやりたいこと」を見つける

ICF――「生きること」の「共通言語」

2001年にWHO(世界保健機構)はICF(国除生活機能分類)を採択しました。これは1980年のICIDH(国際障害分類)を改定したもので、この20余年間の、障害者の権利を尊重する世界的な動向を受けて作られました。

ICFは障害に関係する当事者と専門家との相互理解と協力を促進する「共通言語」をめざすものです。

ICFの特徴

ICFは図のような生活機能構造モデルで、人間の「生きる」ことを総合的に見ます。

(1)「生きる」ことのすべての側面をとらえる「生活機能」

「生活機能」とは、人が「生きる」ことの3つのレベル(生命、生活、人生)にそれぞれ対応する「心身機能・身体構造」「活動」「参加」のすべてを含む「包括用語」です。

この生活機能のマイナス面も「機能障害」「活動制限」「参加制約」の3つに分かれており、その総称が「障害」です。つまり「障害」を、生命・生活・人生のすべてにマイナスが生じた状態、ととらえます。

(2)病気より広く「健康状態」を

「障害」の原因となるものが「健康状態」です。これは病気やケガだけでなく、妊娠、高齢、ストレスなど、非常に広い範囲のものを指します。

ICFの生活機能構造モデル

(3)プラスはマイナスより大きい

「生活機能」という考え方の画期的な意義は、プラスの面を重視することです。病気や障害があるとマイナス面のみを見がちです。しかし、その人の全体の中では障害というマイナスの占める部分は小さく、それを上回る健常な機能・能力(プラス)があります。特に適切なリハビリテーションによって引き出すことのできる「潜在的生活機能」は無限ともいえるほど大きいのです。

(4)環境因子と個人因子

生活機能には環境が大きく影響します。ICFでは「環境因子」を、装具・杖・福祉用具、家屋・道路・交通機関などの物的環境だけでなく、家族・介護者などの人的環境、社会の意識や態度、さらに法制度、行政や各種のサービス(医療、福祉、教育など)までを含む非常に広いものとしてとらえます。

さらに「個人因子」(性、年齢、民族、ライフスタイルなど)も生活機能に影響します。環境因子と個人因子とを合せて「背景因子」と呼びます。

(5)相対的独立性を重視

図の矢印が示すように、これらの要素が他のすべてと相互に影響し合います。しかし、他のレベルによって完全に決められてしまうわけではなく、「相対的独立性」があることが大事です。

特に「活動」レベルの相対的独立性は大きく、活動向上訓練によって、心身機能が回復しないうちでも「活動」は回復できます。しかも、それによって「参加」まで向上(復職や主婦としての復帰)させることができます。これが潜在的な生活機能を引き出すことです。だから「プラスはマイナスよりはるかに大きい」と言えるのです。

障害のある人自身も家族も、ぜひICF的な総合的な見方をもって専門家と一緒により良い生活・人生を作ってください。そのためにICFを、生きることを総合的に見る「共通言語」として活用していただきたいと思います。

大川弥生「新しいリハビリテーション〜人間『復権』への挑戦」

講談社現代新書 2004年

|