|

大肢協 自助具の部屋は昭和59年の活動開始以来、おそらく2,000点近い自助具を提供してまいりましたが、作るのに精一杯で提供後のアフターフォローは提供した数に比べ皆無に等しかったのではと反省しております。

今回日本財団のご支援を頂き、過去の資料のデータベース化とそれによる分析、アンケート調査、訪問・実態調査が実現いたしました。

自助具については各種団体がPR・普及に力を入れておられますが、まだまだ障害のある方々に行きわたっているとはいえない実態が私たちの調査で浮き彫りとなってきております。

今後、福祉制度の見直しや障害を持った方のQOL向上への努力等によって自助具に対する考え方が変化してゆくことと思いますが、私たちの行った調査結果が何らかのご参考になれば幸いに存じます。

なお、文中に「依頼」、「提供」という表現が随所に出てまいりますが、私たちは「使い手」と「作り手」が適切なキャッチボールを行うことでより良い自助具が完成すると考えております。

そこには「注文」、「納品」と言ったビジネス感覚はもとより「作ってやっている」という上下意識を排除すべき強い意志を込めておりますことをご理解ください。

2004年3月

ボランティアグループ

大肢協 自助具の部屋

1: 提供済み自助具の実態調査を終えて

ボランティアグループ

大肢協・自助具の部屋 会長 津守邦彦

ボランティアグループ「大肢協 自助具の部屋」は活動を開始して20年を経過しましたが、その間に約2,000点におよぶ自助具を作って多くの体の不自由な方々に提供してきました。それに加えて、各地域で自助具の展示と製作講習会を開催して、自助具の啓発と製作ボランティアグループの育成にも努めてきました。

このように私たちはひたすら前に前にと突き進んで、自助具を提供することばかりを考えて、それがどのように使われているかという、いわゆるアフターケアーについては、まったく問題にしていなかった事が最近になって気が付きました。このことは大変な手抜かりであって、大いに反省をするとともに、早急に実態調査を始めなければならないと考えました。幸いにも、この「提供済み自助具の実態調査」のプロジェクトに対して、日本財団より助成金が交付されて、私たちの活動をしっかりと支えて頂きました。

このプロジェクトは、提供した自助具を現在も使用されているかどうか、破損していないか、改良を希望されているか、そして聞き取り調査のための訪問についての諾否などを実態調査するものでしたが、アンケート調査への反応は余り芳しくありませんでした。それは、提供後の年数が経過するにつれ、受取人の症状が変化していたり、転居先が不明になるとか、あるいは既に亡くなられた方もあって、調査は意外と難渋しました。

これまでにも、初めて自助具を手にした時の感激と、それを使用してみた感謝の気持ちを書き記された礼状を依頼者から頂き、また私たちも材料費の領収書に添えて、喜んで頂いたことへの感謝の気持ちを表した便りなどを通じて、少しは相互の繋がりもありましたが、しだいに銀行振込みなどの味気ない方法に変わっていくにつれて、心の交流も薄れていきました。また、私たちも心を込めて作った自助具を介して、半年に一度かせめて一年に一度でも季節の挨拶に託して心の交流を続けていたら、このような事にならなかっただろうにと、返送されてきたアンケートを前にして悔やまれました。

しかし、このような困難にもめげずに担当者は一生懸命に調査活動を行ないました。その一例を紹介しますと、小雪の舞うとても寒い日に、やっと探し当てた家にお邪魔して、脳性マヒの方にお会いしました。その方は、左手の人差し指一本でパソコンを操作していました。よく見ると10年近く前に私たちが作ったキーボードカバーで、3箇所に大きなひび割れがあって、誰かが修理したらしい痛々しい状態で使われていました。お母さんに来訪の目的を告げて、調査項目をお尋ねしました。そして、この様な状態になるまで長い間使って頂いたことへの感謝と、それに加えてこれまで何もアフターケアーをしなかったことに対して、大変に申し訳なかったとお詫びの言葉を申し上げました。お母さんは調査の労をねぎらって下さって、新たにキーボードカバーの製作を依頼されました。

障害者や高齢者が自助具を必要としたときには、それに応えてくれる人が自分の身近にいることが理想です。しかし全国的に見た場合に、その体制は理想とはほど遠いものです。今回の調査は、大阪府とその周辺地域に限定して行いましたが、終了後に感じたことは、自助具製作ボランティアが活動する範囲は、府・県の単位ではなくて市や町位の広さが、何かにつけてきめ細かな対応が出来るのではないかと思いました。奇しくも、この事を裏付ける事例が昨年の自助具フォーラムにおいて他のグループから報告されて、狭い地域での活動がいかに効果的であるかの証となりました。

提供した自助具が壊れて事故を起こしては大変な事になりますから、工作するにはある程度の技術レベルが伴わなければなりません。今回の調査でも壊れて使えないと放棄された物の中には、作り方の不備、あるいは設計やデザインに問題がある物も多少は含まれていたのではないか思われます。この点については調査資料を詳細に検討して、疑わしい事例があれば原因の究明と、その対策を立てなければなりません。もし製作に問題があるとすれば、技術レベルの高いメンバーによってトレーニングを行うこと、提供している自助具を自ら使ってみて、機能的に不備な箇所がないか再検討すること、さらに障害と自助具の適合技術も重要ですから、理学療法士・作業療法士の指導の下に研鑽を積むことなどを今後の検討課題と考えています。

今回のアンケート調査は、自助具を必要とされる方達と作り手の私たちが、ただ物を介してだけで繋がるのではなくて、心でもしっかりと結ばれなければならないと感じながら、一軒一軒尋ねて行って得られたデータの集大成が、この報告書となりました。

最後に、提供済み自助具実態調査のプロジェクトに対して助成金を交付して下さった日本財団に対して、厚く感謝の詞を述べさせて頂くと共に、今回の調査にご協力くださった多くの体のご不自由な方々にも衷心よりお礼を申しあげます。

2: 自助具の種類

| 食事関連 |

| ホルダー付きスプーン・フォーク |

持ちやすい箸 |

|

頚椎損傷やリウマチなどのため、握る力がなかったり、痛みなどでスプーン、フォークが指で握れない人用 |

|

通常の箸の持ち方が困難な人でも、握るだけで箸先が揃う |

| グリップ付きスプーン・フォーク |

紙パックホルダー |

|

頚椎損傷やリウマチなどのため、握る力がなかったり、痛みなどでスプーン、フォークが指で握れない人用 |

|

握る力のコントロールができない人でも、ホルダーがガードして、強く握ってもジュースが吹き出さない |

| コップホルダー |

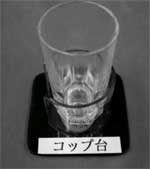

コップスタンド |

|

握る力がなかったり指が曲がらないために、コップを握れない人用

容器をマジックテープで固定する |

|

握る力のない場合や指が曲がらないなどの変形による拘縮などで、コップが握れない人用 |

| トーストパレット |

万能カフ |

|

片手で、トーストにバター等を塗るときに使う

トーストが動かない |

|

頚椎損傷やリウマチなどのため、握る力がなかったり、痛みなどでスプーン、フォークが指で握れない人用 |

| 食器エイド |

片手用食器ホルダー |

|

丼などの食器と口までの距離を近づけて食べやすくする |

|

脳卒中などで、箸と茶わんを同時に持てない人でも、茶わんに口を近づけて片手で食べられる |

|

|