|

海の環境(かんきょう)の大切さ

海の生物が住む環境

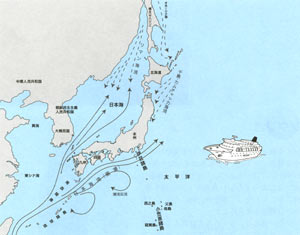

日本は、国土は狭い(せまい)とはいえ、その周りには北海道の流氷(りゅうひょう)の海から、沖縄に広がるサンゴ礁の海まで様々な海があります。海岸線も33,889kmと世界有数(ゆうすう)の長さです。

そのような日本の海には、干潟や砂浜、岩礁(がんしょう)やサンゴ礁、外洋、深海など色々な環境がそろっています。そして、今回みなさんが航海をする伊豆(いず)諸島と小笠原諸島の海は、世界でも、海洋の生物がとても豊かな場所として有名です。

|

(拡大画面:142KB)

|

|

干潟

内湾の河口あたりに、川から運ばれてきた土砂(どしゃ)が、長い年月をかけて堆積(たいせき)してできた砂泥(さでい)地で、干潮(かんちょう)の時に見えるものが干潟です。干潟の砂泥は、きわめて豊富な栄養塩(えん)や有機物(ゆうきぶつ)をふくんでいます。

アマモ場

河口や内湾の海底に、種子(しゅし)植物の海草であるアマモが一面に茂って(しげって)いるところをいいます。植物プランクトンや動物プランクトン、無脊椎(むせきつい)動物や魚など、さまざまな生命を育んでいます。

海浜

潮(しお)がもっとも引いた時の海と陸の境界線である低潮(ていちょう)線と、満潮の時に波が打ち上げて波浪(はろう)がおよぶ、陸の一番上の限界との間をいいます。特に砂におおわれた、波打ち際(なみうちぎわ)の平たんな低地のことを砂浜と呼んでいます。

磯(いそ)・岩礁(がんしょう)

岩や石の多い波打ち際が磯です。岩礁は、波の荒い(あらい)沖の方で、海中にかくれている暗礁(あんしょう)や大きな岩、水面からわずかに出ている岩のことを指します。

潮だまり(タイドプール)

潮の引いた時に、岩場の海岸などで窪み(くぼみ)に残っている水たまりのことをいいます。

黒潮

世界でも屈指(くっし)の大きな暖流(だんりゅう)で、北赤道海流(きたせきどうかいりゅう)に発し、フィリピンの東岸を北上して日本列島の南側を東へ向かって進んでいきます。海流の幅(はば)は100km〜200kmもあり、その速度は1.5〜3ノット(時速約3km弱〜6km弱)になります。冬は八丈島(はちじょうじま)の南側を、夏は主に、三宅島(みやけじま)と御蔵島(みくらじま)の間を流れますが、水温の低い冷水塊(れいすいかい)の影響などを受けて大きく蛇行(だこう)することがあります。

サンゴ礁

サンゴ礁は、造礁(ぞうしょう)サンゴと呼ばれる生物や、石灰分(せっかいぶん)を分泌(ぶんぴつ)する生物の遺骸(いがい)が厚く積み(つみ)重なってできたものです。造礁サンゴは、褐虫藻(かっちゅうそう)と呼ばれる藻類(そうるい)が共生させていて、それらが光合成でつくる栄養分をもらって成長しています。サンゴ礁は、海に溶け込んだ二酸化炭素を取り込んで酵素(こうそ)を発生するので、海の熱帯雨林(ねったいうりん)とも呼ばれています。

外洋

湾や陸地に囲まれている内海(ないかい)に対して、陸地の外側にある海のことをいいます。

深海

海面から200m以上の深さをもつところです。太陽の光はほとんど届かないので、植物は光合成を行いません。

|