|

(2)国内海上交通網について

宮崎県は、九州の中で海路では首都圏に最も近いという地理的優位性を有しており、本県と首都圏、中部圏、関西圏、沖縄などを結ぶカーフェリーやRORO船などの航路が開設されている。

カーフェリーについては、関東航路が細島港と宮崎港からそれぞれ上下週3便ずつ、川崎港との間で運航されている。このうち、宮崎〜川崎間については、平成14年2月から和歌山県の那智勝浦港に寄港を開始し、現在、下り3便、上り1便が寄港している。また、細島〜川崎間については、同年4月から高知県の高知新港に寄港を開始し、現在、上り2便、下り2便が寄港している。

大阪航路は、宮崎港と大阪南港との間で毎日上下1便ずつ運航されている。

沖縄航路は、神戸・大阪と奄美諸島・沖縄を結ぶフェリーが、2週間に3便のぺースで宮崎港に寄港している。

RORO船航路については、宮崎―博多―名古屋、油津―大阪―東京、細島―大阪―水島―宮崎の3航路で定期運航されている。

(3)国際定期コンテナ航路について

本県における貿易の拠点である細島港には、現在、韓国航路2航路、台湾航路2航路、台湾・香港航路1航路、内航フィーダー航路1航路の計6航路が開設されている。

また、油津港には13年1月に韓国航路1航路が開設されている。

国際コンテナ取扱量も順調に伸びてきており、細島港と油津港を合わせて、平成14年には2万5688TEU(実入り1万8349TEU)(速報値)を取り扱っている。

○カーフェリー航路

| 港湾名 |

航路名 |

就航年月 |

船社 |

運航日 |

| 細島港 |

細島〜高知〜川崎 |

S46.3 |

(株)マリンエキスプレス |

週3便

(月, 水, 金) |

| 宮崎港 |

宮崎〜那智勝浦〜川崎 |

H6.4 |

週3便

(火, 木, 土) |

| 宮崎〜大阪 |

H2.4 |

毎日1便 |

| 神戸・大阪〜宮崎〜奄美群島〜沖縄 |

H4.10 |

大島運輸(株) |

2週3便 |

|

○RORO船等航路

| 港湾名 |

航路名 |

就航年月 |

船社 |

運航日 |

細島港

宮崎港 |

細島〜大阪〜水島〜宮崎 |

H13.10 |

八興運輸(株) |

週3便

(火, 木, 土) |

| 宮崎港 |

宮崎〜博多〜名古屋 |

H4.12 |

トヨフジ海運(株) |

週2便

(水 ,土) |

| 油津港 |

油津〜大阪〜東京 |

H11.12 |

川崎近海汽船(株) |

週2便

(水, 日) |

|

○国際定期コンテナ航路

| 港湾名 |

航路名 |

就航年月 |

船社 |

運航日 |

代理店 |

| 細島港 |

台湾航路 |

H8.1 |

東京船舶(株)

(愛媛オーシャンライン) |

週1便

(日) |

八興運輸(株) |

| H12.10 |

APL |

週1便

(日) |

センコー(株) |

| 香港・台湾航路 |

H12.12 |

OOCL |

週1便

(木) |

センコー(株) |

内航フィーダー

(神戸積換航路) |

H7.10 |

井本商運(株) |

週1便

(金) |

日本通運(株) |

| 釜山航路 |

H5.12

(H13. 6) |

SINOKOR |

週1便

(火) |

八興運輸(株) |

細島港

油津港 |

H7.3 |

南星海運(株) |

週1便

(金) |

日本通運(株) |

|

細島港のコンテナ取扱量の推移

重要港湾3港の貨物取扱量(平成13年)

(4)道路交通について

(1)道路の現状

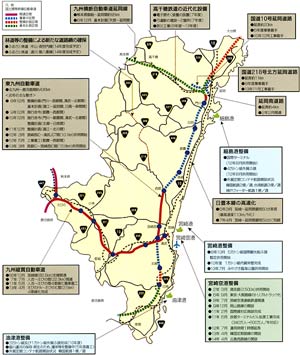

本県の道路網は、九州縦貫自動車道宮崎線及び東九州自動車道、九州横断自動車道延岡線の高規格幹線道路をはじめ、国直轄管理の国道10号及び、国道220号を骨格として、海岸部と山間部を結ぶ218号、327号、219号、268号等の国道18路線、さらにこれらの幹線道路を補完し、県内各地域間を連絡する県道194路線、市町村道30676路線の合計30891路線で構成されている。

また、国県道の延長は、約3156km、市町村道の延長は、約16116km、合計で約19272kmとなっているが、改良率は、国県道60・8%、市町村道46・9%、合計49・8%となっており、全国平均を大きく下回る水準にとどまっている(平成14年4月1日現在)。

(2)高規格幹線道路の整備

県内主要都市間及びその都市と周辺市町村間を概ね1時間で結ぶ「県内1時間構想」を立ち上げて以来、その実現に向けて体系的な整備を進めている。

高規格幹線道路3路線については、九州縦貫自動車道宮崎線が全線開通しているものの、他の2路線については、平成13年3月に西都IC〜宮崎西IC間が開通し、これまでに開通していた宮崎西IC〜清武JCT間と合わせて、東九州自動車道の26・9kmがようやく開通した段階であり、現在は、県内計画延長の約37%(約123km)が供用されている。

東九州自動車道及び九州横断自動車道延岡線については、着実に事業が進捗しつつあり、これらを骨格として、各インターからのアクセス道路等の一体的整備を図ることにより、県内各地域間の連携交流を強化し、県土の均衡ある発展と活力ある地域づくりを支援していくこととしている。

(3)県内幹線道路網の整備

平成14年度には、宮崎都市圏の環状道路を形成する県道宮崎西環状線柏田工区(4車線1・6km)、隣県との物流促進に資する国道218号高千穂バイパス(2車線4・7km)や国道447号内竪バイパス(2車線4・8km)等が完成供用し、地域間交流や地場産業の更なる活性化が期待されている。

平成15年度は、東九州自動車道西都ICと物流拠点である宮崎港や宮崎空港とを結ぶ全長約30kmの地域高規格道路「宮崎東環状道路」の一部となる春田バイパス(延長6・4km)や、細島港と隣県、熊本県を結ぶ物流道路としても期待の大きい、国道325号の田原バイパス(延長6・7km)等の完成供用を予定している。

地域高規格道路としては、現在、都城市と鹿児島県の志布志港とを連絡する「都城志布志道路」や、東九州自動車道と九州横断自動車道延岡線の結節点である延岡JCTと延岡市街を結ぶ「延岡インターアクセス道路」の整備推進を図っている。

また、このほかの幹線道路として、宮崎都市圏の交通渋滞解消と安全かつ円滑な交通の確保を目的とする国道269号の天満(4車線2・1km)・加納(4車線3・0km)・梅谷(暫定2車線4・4km)バイパスや、宮崎市中心部へ流入する交通を分散し、通過交通を排除すると共に周辺地域との連携強化等を目的とした宮崎西環状線など、前述の「県内1時間構想」を踏まえた道路整備を着実に推進しているところである。

|

(拡大画面:266KB)

|

|

(4)県内道路網整備の今後の展開

本県では、「第五次宮崎県総合長期計画」を上位計画とした「宮崎県の中長期道路整備計画」を策定し、「県内1時間構想と広域交通ネットワークの実現」を基本目標に掲げ、以下の3つの基本方針に基づいて、平成15年度以降の道路整備を進めていくこととしている。

一点目は、競争力のある「産業」を支援する道づくりである。

工業、農林水産業の出荷・生産額や、港湾を起点とする物流量はもちろんのこと、観光地の入込客数までもが、高速道路到達までの時間距離に大きく左右されることから、高速道路に接続する地域高規格道路等の国県道の整備を推進することにしている。

二点目として、自立を図る「地域」を支援する道づくりを目指していく。

県内市町村では過疎化の進展、緊急医療への不安や、交通渋滞などといった広域的な課題への対応を求められている。このため、中山間地域においては、早期の地域間連結を目指して、1・5車線的整備手法であるローカル・ルールの導入も検討しながら、拠点都市に位置する第三次救急医療施設への時間短縮、食糧供給基地としての機能保持等による定住化や相互交流を支援する道路整備を行うことにしている。また、都市部においては、バイパスや環状道路の整備による渋滞ポイントの解消、緑化の促進等により快適な都市空間の形成を支援していく。

三点目として、安心な「くらし」を支援する道づくりを目指していく。宮崎県は、全国で二番目に土砂災害発生件数が多いなど、異常気象時の通行規制により県内市町村7割の一部地域が孤立化する可能性があるため、緊急輸送道路の安全性向上や災害危険箇所の削減に努めていく。

また、人口密集地においては、通学路やバス停、駅周辺における広幅歩道の設置や電線地中化等によるバリアフリー化率の向上、交通事故多発地点の解消等、進展する高齢化社会も踏まえ、安全で安心して使える道路整備を行う。

(5)路線バス・タクシーの概況

県内における一般路線バスの乗車人員は、昭和40年代の7800万人をピークに年々減少し、平成13年度は1500万人弱となって、県内全路線のうち約8割が赤字路線となっている。特に山間部においては、過疎化・少子化の進行とともに採算性の悪化が著しい。

このような中、平成13年2月には乗合バスに関する参入・退出の自由化等の規制緩和が実施され、バス路線の廃止増加が懸念されるところである。しかしながら、バスは、県内のほとんどの地域において唯一の公共交通機関であり、特に高齢者や児童・生徒などの通院、通学には欠くことができないことから、県としては、国、市町村と連携を図りながら、路線の維持・確保に努めている。

一方、バス事業者においては、利用促進を図るため、平成14年度から、国、県、市町村の支援を受けつつ、ICを内蔵したバスカードシステムの整備を進めている。カードの利用方法が簡便なことから利用者からは好評を得ており、利用促進への寄与が期待されている。

ICカード式のバスカード

また、都市部における渋滞緩和策の一つとして路線バスを利用するTDM実験が実施されるなど、現在、まちづくりの観点からバスの活用策について、国、県、市町村、学識経験者によって検討が行われている。

近年、過疎地域では廃止路線代替バスが増加しているが、人口の減少や高齢化が進む中、大型、中型バスによる幹線道路に沿った運行という形態から、需要に合わせた車両小型化によるコストダウンや高齢者に配慮した運行ダイヤ・経路への移行が必要となっている。県では、小型車両の導入によって、廃止路線代替バスを再編しようとする市町村に対し新たな県単独補助制度を創設するとともに、維持可能な公共交通機関をどう構築するか市町村とともに検討を進めている。

乗合バスの輸送量

高速バスの輸送人員

本県では、長距離バスとして、福岡、熊本、鹿児島など九州各地を結ぶ高速バスや特急バスが運行されており、運行開始時から現在まで輸送人員の増加が続いている。しかしながら、飛行機や鉄道など競合する他の交通機関との競争が激化してきており、バス事業者においては快適性の向上を図るために新規車両の導入を行うほか、高速バスと宿泊を合わせたパック商品やバス事業者間の連携強化による乗り継ぎサービスなど新たな商品の開発を行っている。

タクシーについても輸送人員が年々減少する中、規制緩和などにより車両数は近年横ばいもしくは増加傾向にあり、一層経営環境が悪化している。このような中、利用促進を図るため、運賃の低廉化や接客態度の向上、福祉車両の導入など、サービスの向上に取り組んでいるところである。

本県観光のPRも行う高速バス

|