|

野鳥を主とする八ヶ岳の自然

自然概要

八ヶ岳はフォッサマグナ(大陥没帯)によって噴出した八ヶ岳火山とその噴出物の堆積によって出来た山麓から構成されている。

赤岳(1899m)を主峰とし横岳、編笠山、権限岳、硫黄岳、天狗岳、北横岳、最北の蓼科山まで大小約20の山々から構成されている。

主な自然植生としては山地帯ではウラジロモミ林、クロベ林、サワグルミ林、亜高山帯ではシラビソ−オオシラビソ林、コメツガ林、カラマツ林、ダケカンバ林が発達し、高山帯にはハイマツや高山植物が安定し生育している。

ほ乳類:ネズミ類、テン、キツネ、タヌキ、モモンガ、リス、ヤマネ、カモシカ、シカ、ツキノワグマ、オコジョなどが生息する。

昆虫は多いので主なものを上げるが、高山蝶はベニヒカゲ、クモマベニヒカゲ、クモマツマキチョウ、コヒオドシ、オオイチモンジ、ミヤマシロチョウ、タカネヒカゲの7種が知られている。

野鳥

今回は八ヶ岳の南麓の野鳥を中心して見てみることにする。

現在までに確認された鳥類はおよそ150種に及び、南麓の清里標高約1200m位を中心にみると27科84種が上げられる。なお平素見られる野鳥は50種程度である。

山麓地帯で4月から6月頃にかけて見られる野鳥はスズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ムクドリ、オナガ、カワラヒワ、アオジ、キジバト、モズ、シジュウカラ、コジュケイ、ヒガラ、ヤマガラ、ゴジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、センダイムシクイ、オオルリ、コルリ、キビタキ、ノビタキ、ウグイス、カッコウ、ホトトギス、サシバ、ノスリなどである。

冬季になると野鳥の数は減りスズメ、カラス、シジュウカラなどカラ類に加えてシベリアから渡ってきたカシラダカ、ツグミ、マヒワ、ジョウビタキ、シロハラ、アトリなどが見られる。

以下、繁殖期に各地域で見られる野鳥をあげる。

少年自然の家付近

植生はアカマツを主とする森林があり、リョウブ、ガマズミ、ノリウツギ、イボタ、ノリウツギなどが生えている。この付近にはシジュウカラ、ヒガラ、コガラ、ホオジロ、ヒヨドリ、イワツバメ、ウグイス、キジバト、コゲラ、オオルリなどが見られる。

美し森付近

植生はカラマツにシラカンバ、アカマツ、ミズナラ、リョウブが目立つ。野鳥ではウグイス、ムクドリ、アカハラ、キビタキ、ヒガラ、ホオジロ、シジュウカラ、メボソムシクイ、ビンズイ、カケス、ハシブトガラス、カッコウ、モズ、キビタキなどが見られる。

聖泉寮から川俣川

植生はカラマツ、ミズナラ、リョウブ、カエデ類が多く茂っている。聖泉寮付近にはイワツバメ、ムクドリ、アカハラ、メボソムシクイ、ノビタキ、ホオジロなどがみられるが、渓谷へ降りるとキセキレイ、オオルリ、ミソサザイ、カワガラスなどが見られる。なお時としてエゾムシクイのさえずりを聞くこともある。

ついでながらやや古い資料ながら八ヶ岳の他の地域の野鳥もノートから拾って上げることにする。

霧ヶ峰一帯

広々と広がった高原にカラマツ林が茂りシラカンバが目立つが、上諏訪から登り村落から森林へと標高が順に高くなるにしたがって鳥の種類も変わってくる。たとえばスズメ、ツバメ、イワツバメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、オナガ、ムクドリ、トビ、キジバト、カケス、ウグイス、シジュウカラ、ヒガラ、エナガ、コガラ、ホオジロ、アカハラ、コゲラ、アカゲラ、アオゲラ、キジバト、モズ、カッコウ、ホトトギスなどである。

強清水、霧ヶ峰、車山さらに八島ケ原湿原にかけてはカッコウ、アオジ、ノビタキ、モズ、ホオジロ、アカハラ、ウグイス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ビンズイ、イワツバメ、アカモズ、コヨシキリ、セッカ、サシバ、(かつてはオオジシギも見られた)。

白樺湖周辺

スズメ、キセキレイ、セグロセキレ、キジバト、ウグイス、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ホオジロ、モズ、ツバメ、イワツバメ、シジュウカラ、エナガ、ヒガラ、カッコウ、コゲラ、キジバト、トビなどである。終。 小淵沢付近は当日生徒さん方と一緒に観察しますが、ほとんど以上あげた種類と同じものが見聞されるはずです。

初めて鳥を見る前に

《双眼鏡の使い方》

鳥の観察には、双眼鏡は必需品です。正しい双眼鏡の使い方を覚えましょう。

双眼鏡の調整

■ひもの長さ |

■あごの下15cmくらいに接眼レンズがくるよう。 |

■幅合わせ |

■双眼鏡の角度を調節(両方の視野が合わさって丸く1つに見えるよう。) |

■視度調整 |

■左側→右側(視度調整リング) |

まず、肉眼で方向を見定めて

(1)双眼鏡の角度を調節する。(これは最後でもよい。)

(2)左目で遠くのものを見て、中央のリングを回しピントを合わせる。

(3)視度調整リングを回して、右目のピントを合わせる。

視野への入れ方

(1)まず肉眼で全体を見る。

(2)木の根元とか杭、バックの建物などの特徴ある目印を決め、それと鳥との位置関係を確認。

(3)次に、目印を双眼鏡の視野に入れる。

(4)確認した鳥の位置へ視野を移動させる。

(5)ピントを合わせる。

※普段から目的物を決めて、繰り返しさっと視野に入れる練習をすると良い。

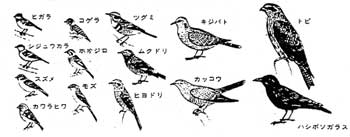

《覚えよう・ものさし鳥》

ベテランのバードウォッチャーはしばしば身近な鳥を基準にして、「スズメより尾が長い」とか「スズメとムクドリの中間の大きさ」などと説明しますが、この基準となる鳥を“ものさし鳥”といって、ビギナーが鳥の種類を覚えるのにかかせないものです。

ものさし鳥には、(1)身近にふつうに見られる鳥(2)特徴が目だってすぐ見分けのつく鳥など、が選ばれます。

次の山や里の鳥がいつでもどこでもわかるようになれば、しめたものです。

まず覚えよう・14種類のものさし鳥

|

(拡大画面:54KB)

|

|

《野鳥の観察5つのポイント》

|

1 |

姿 |

・・・ |

大きさ、形(くちばし、尾、飛び姿)、色彩(特に、目立つ色や斑紋をフィールドマークという。)、姿勢をよく観察する。 |

|

2 |

鳴き声 |

・・・ |

「地鳴き」と「さえずり」がある。声の特徴をとらえる。 聞きなしなど。良いCD、テープがあるので事前に覚える。 |

|

3 |

動作 |

・・・ |

歩き方(ホッピングとウォーキング) 飛び方(直線的、波形、滑翔、輪翔、低空飛翔など) |

|

4 |

場所 |

・・・ |

鳥は住んでいる環境が種類によって決まっている。山か川か、針葉樹林か広葉樹林か、樹上か地上か、枝先か幹かなど |

|

5 |

時期 |

・・・ |

渡り鳥などは、鳥によって日本にいる時期が異なるので、対象とする鳥をしぼることができる。 |

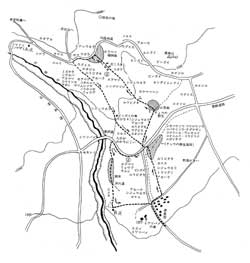

八ヶ岳探鳥コースの植生と鳥類

|

(拡大画面:176KB)

|

|

|