|

野外実践 山の自然 〜山梨県・八ヶ岳〜

開催日 |

平成14年9月14日(土)〜9月15日(日)−1泊2日− |

|

開催場所 |

山梨県八ヶ岳山麓 泉郷 |

|

「八ヶ岳高原泉郷 〒409−1502

山梨県北巨摩郡大泉村谷戸字並木上 TEL.0551−38−2336」

|

プログラム

※天候等によって変更する場合もあります。

1日目 |

午後 |

泉郷内自然観察路散策 |

|

|

自然観察舎 見学 |

|

|

チェックイン |

|

|

パンチカードを使った植物観察(大川先生) |

|

|

講義「身近な野鳥を中心とした八ヶ岳の自然と環境」 |

|

|

(中村先生・奥山先生) |

|

|

〜於 泉郷セミナーフィールド〜 |

2日目 |

午前 |

早朝観察 |

|

|

泉郷内自然観察路散策 |

|

|

やまねミュージアム見学 |

|

|

(清里キープ協会内) |

身近な野鳥を中心とした八ヶ岳の自然と環境

(講師:中村司、奥山久幸)

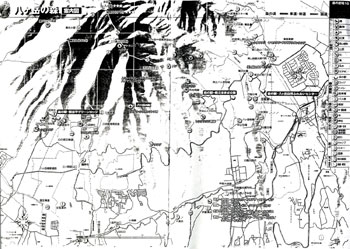

八ヶ岳の森 案内図

|

(拡大画面:508KB)

|

|

身近な野鳥を中心にした自然と環境

一般特色

私たちの住む山梨県は県全体の78%が山岳、森林で占められていて、富沢町の標高100m足らずから、富士山の3776mまで地形、地勢の変化に富みまた気候の変化も多い為、植生も豊かでそこにすむ動物たちも多く生息しています。また山梨県には3つの国立公園と、1つの国定公園及び2つの県立公園があり全国的にも自然度が高いことを示しています。

これらの地域を5つに大別して、それぞれの特色を、名勝地や野鳥などを中心に他の主要な動物もあげながらスライドを通してお話を進めます。

1. 富士山地域

富士山地域は富士箱根伊豆国立公園の一部で山麓北部を中心とする地域です。動物相は本州中部の縮図ともみなされています。ウグイス、キビタキ、アカハラ、クロツグミをはじめカッコウ、ホトトギスなど多くの野鳥が生息します。また富士五湖にはカモなどの水鳥が渡って来ます。魚類ではワカサギ、マス、フナ、コイなどが生息しています。

2. 秩父地域

秩父地域は秩父多摩甲斐国立公園の一部で金峰山の屋根伝いが山梨県側です。山林が深くシジュウカラ、ゴジュウカラ、ヒガラ、コガラ、ウグイス、ホオジロ、カケスなどがすみ、また深山には体色の美しいアオバトも見られます。国の特別天然記念物であるニホンカモシカを始めツキノワグマなど大動物もすんでいます。

3. 八ガ岳地域

八ガ岳中信高原国定公園に属し、山梨県側は八ガ岳の南麓にあたります。この地域は高原が多くホオジロ、ウグイス、アカハラ、ビンズイ、アオジ、ノビタキなどが生息しそれらの巣に卵を産み込む(托卵)カッコウが多いのです。冬にはマヒワ、アトリなどの群れが飛来します。またこの地域にはアカシカといってやや赤みをおびたシカが200頭以上も生息していて最近は西の小淵沢の方へ移動している模様です。

4. 南アルプス地域

南アルプス国立公園の大半を占める膨大な山塊で富士山に次ぐ北岳3192mがあります。山が深くカケス、ミソサザイ、コマドリ、ムシクイ類、ホシガラスなどが渓谷や山域に分散し、高山には国の特別天然記念物であるライチョウがすんでいます。またニホンカモシカもかなり生息しますが、前衛の山々には近ごろニホンザルが分散生息し畑や人家への被害も出ています。

5. 甲府盆地一帯

甲府盆地は四方の山域から流れ込む大小河川が集まり富士川に合流しさらに南下して駿河湾に注ぎます。市街地にはスズメ、カラス、ツバメ、イワツバメ、キセキレイ、セグロセキレイなどがすみ、河川一帯では時には甲府市の鳥カワセミを始めヤマセミなどを見ることも出来ます。また下流の見延山域には国の天然記念物であるブッポウソウがすんでいます。また県立公園である伊奈ガ湖や四尾連湖の周辺にはシジュウカラ、ヤマガラ、コゲラなど森林性の鳥が多く、以前は時にはコノハズクの声を聴くことも出来ました。またこの鳥の声を聴くツアーなどの企画がされたこともありました。

6. 環境問題は地球レベルで考えよう

山梨は以上のように自然度が高く、それを求めてハイカーや観光客が多く訪れ、さらに東京など大都市の騒音から離れ、豊かな自然を求めて山梨に永住する人々が増えて来ています。また近ごろは地域の特色を生かしそれぞれの市町村が地域を活性化する努力を積み重ねています。しかし反面、10年以上前から甲府や大月などでは光化学スモッグ警報が出されるなど今まで想像もしなかったことが発生しています。近ごろは二酸化炭素の増加による地球温暖化をはじめフロンなどによるオゾン層の破壊、酸性雨による森林の枯死、生物種の減少など地球レベルでの深刻な問題がおきてきています。これらに対応するため南米のリオジェジャネーロにおけるいわゆるリオ宣言がなされ、我が国も環境基本法が定められました。それらを真剣に受け止め今後は絶えず地球レベルの立場で自然と調和した発展を目指すことが21世紀に向け強く求められているのです。私たち人類に課されている環境問題への解決には今後次の代を担う幼少年の頃からの環境教育が特に重要であると云えますが、然しその責任は60億総ての人々にも課せられている事は云うまでもありません。エンデバーから地球環境を撮影して帰ってこられた毛利衛さんが以前山梨へこられた時に“お互いに少し我慢することが地球を護る第一歩です。とおっしゃったことがあります。少しでも地球に優しいと思うことを実行していくことが大切だと諭しておられるのです。地球上には飢えで困っている人々が10億人もいることを思って、小さなことでもよいですので、例えば電気をこまめに消したり、水道の水を無駄にながさないようにしたりして、なるべく無駄を少なくするように一人ひとりが心がけることが大切だと思います。そして優しい心で人々に親切にしましょう。地球は人々の努力で良くなる、と毛利さんも云われました。こうした考えと実社会を循環型にしていくことによってごみを少なくし、これから人類が末永く地球に楽しく生きていけるように努力していかねばならないと強く感じているところです。

|