|

2.4 改善効果検討結果

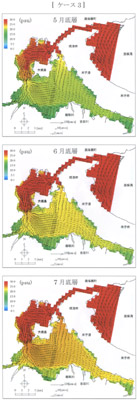

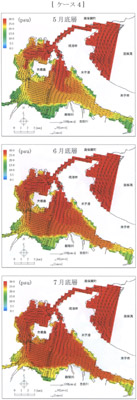

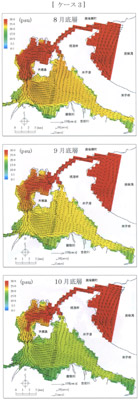

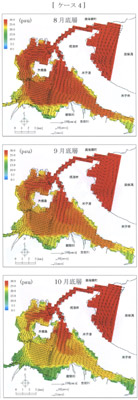

基礎的な改善効果の検討により、中浦水門の中央航路部を全面開放したケース1と2より、中央閘門(幅20m)のみを全面開放したケース3と4の方が、昨年度と同等な改善効果が中海では予測された。ここでは、ケース3と4による改善効果の季節変化をとらえるため、貧酸素水塊の出現が顕著な夏季の6ヶ月間(1998年5月1日〜10月31日)を対象としたシミュレーションを実施した。

1)流動の変化

ここでは中海の流動、特に底層の流れに着目して、環境修復後の流動変化について検討した。ケース3および4における底層(計算の海底直上層)の流速ベクトルについて、各月の平均流を図2.8に示した。なお、図中の濃度は底層の塩分を示している。

現況では、概ね美保湾から境水道〜中浦水門を通り中海に流入し、大橋川と米子湾方面に分離する流れを示している。しかし、本庄工区の2つの堤防を開削したことによって、境水道〜森山堤を通り本庄工区に流入し、大海崎堤から中海に流入する進路が新たに設けられる。ケース3では中浦水門から中海への流量が減少している様子が伺え、高塩分水はほとんどが本庄工区へ流入し、中海へは流入していない。しかし、ケース4では中央閘門のみでも中浦水門からも流入してくる様子が伺え、中海にも高塩分水が流入している。これは、計算では上げ潮時に全面開放、下げ潮時に全面閉鎖としているが、全面開放時に下層から逆流入があるものではないかと考えられ、今後の課題である。

2)塩分の変化

ここでは中海底層の塩分に着目して、環境修復後の塩分変化について検討した。ケース3および4における底層の塩分変化(検討ケース―現況)について、各月の平均を 図2.9に示した。また、宍道湖・中海から代表地点5点を選び、計算期間における底層での塩分変動を 図2.10に示した。これによると、本庄工区の2つの堤防を開削したことによって森山堤から高塩分水が本庄工区内に流入し、本庄工区全域で上昇する。ケース3では中浦水門を中央閘門のみとしたため、高塩分水が中海に流入し難くなり、中浦水門南部を中心に中海全域で低下した。しかし、ケース4では中央閘門のみでも中浦水門からも高塩分水が流入してくる様子が伺え、中海における塩分低下の規模は小さかった。 分布の傾向は概ね本庄工区で5〜15psu程度上昇し、ケース3の中浦水門南部で5〜10psu程度低下する傾向にあった。ケース3、4ともに、浅場造成した周辺海域では最大10psu程度の減少がみられたが、その範囲は限られていた。

3)DOの変化

ここでは中海底層の溶存酸素に着目して、環境修復後のDO変化について検討した。ケース3および4における底層のDO変化(検討ケース―現況)について、各月の平均を 図2.11に示した。また、宍道湖・中海から代表地点5点を選び、計算期間における底層でのDO変動を 図2.12に示した。これによると塩分同様、浅場造成を仮定した海域ではDOの増加がみられ、浅場造成による効果が現れていた。本庄工区の2つの堤防を開削したことによって、本庄工区に美保湾からの高酸素水が流入するため、本庄工区のほぼ全域でDOが増加する。ケース3では中浦水門を中央閘門のみとしたため、高酸素水が流入し難くなるため中浦水門南部で減少した。ケース4では酸素消費を抑制した浚渫後窪地を中心とした米子湾方面でDOの増加が予測された。 分布の傾向は概ね本庄工区で8月までは1〜3mg/L程度増加、9月以降は1〜2mg/L程度減少する傾向にあった。両ケースとも、大海崎堤南部で1〜3mg/L程度増加、浅場造成した周辺海域で最大3mg/L以上の増加が認められた。ケース3の中浦水門南部で1〜2mg/L程度減少、ケース4の浚渫後窪地で1〜2mg/L程度増加した。

半年間のシミュレーション結果を利用して、CGによる可視化を行った。

流動については、漂流粒子を用いたパーティクルシミュレーションを実施し、斐伊川からの淡水と美保湾からの高塩分水が交換していく様子を可視化した。堤防開削による本庄工区への流入や、中浦水門操作による中海への高塩分水流入の軽減がわかり易く表現されている。

貧酸素水塊については、2ml/L(=2.8mg/L)以下の領域に着目して、その出現状況を表現した。各ケースにおける貧酸素水塊の規模や出現状況を比較することができる。

図2.8 改善効果検討結果(ケース3、4の流動変化)

底層の流動ベクトルと塩分分布、各月平均流

|

(拡大画面:226KB)

|

|

|

(拡大画面:226KB)

|

|

図2.8(続き)改善効果検討結果(ケース3、4の流動変化)

底層の流動ベクトルと塩分分布、各月平均流

|

(拡大画面:231KB)

|

|

|

(拡大画面:229KB)

|

|

|