|

国際船舶海洋構造会議(ISSC)

第VI. 1特別タスク委員会(疲労荷重)中間会議出席報告

正員 渡辺 巌*

正員 深沢 塔一**

1 委員会の目的

船舶海洋構造物の構造強度に関する研究動向をレビューし、将来の問題点を討議する国際的な学術組織である国際船舶海洋構造会議(ISSC)は3種類の技術委員会から構成されている。1種類目は、船舶海洋構造物の構造強度設計に関する基本的な分野に基づいて分類された技術委員会(Technical Committee)で、Environment、Loads、Quasi−static Response、Dynamic Response、Ultimate Strength、Fatigue and Fracture、Design Principles and Criteria、Design Methodsの8つの委員会か設置されている。これらの委員会には設置期限が設けられておらず、当該分野の研究・技術動向をレビューすることが要求されている。2種類目は、進展が著しく、最近のトピックスとなっている分野を取り上げ、その研究・技術動向をレビューする専門家委員会(Specialist Committee)で、現在、Risk Assessment、Inspection and Monitoring、Collision and Grounding、Structural Design of High Speed Vessels、Floating Production Systems、Fabrication Technologyの6つの委員会が設けられている。これらの委員会は、原則として2期6年間の活動を期限としており、その後見直しされることになる時限的な委員会である。

3種類目は、現在重要と考えられるテーマを選定して、各種設計手法による国際ベンチマーク計算を実施し、それらの結果を比較することによって設計法の適用性などを議論する特別タスク委員会(Special Task Committee)で、著者らのSTC VI. 1はこれに属する。この委員会は1期3年を活動期限としており、ISSCに対する日本提案として実現したものである。2000年10月に長崎で開催された第14回国際船舶海洋構造会議(ISSC 2000)には船体縦強度に関する極限荷重と最終強度に関する2つの委員会が設置され、今期、2003年8月に米国サンディエゴで開催される第15回会議(ISSC 2003)に向けては、STC VI. 1疲労荷重(Fatigue Loading)とSTC VI. 2疲労強度評価(Fatigue Strength Assessment)の2つの委員会が設置された。

特別タスク委員会は船舶・海洋構造物に関する実際の設計法や船級規則などを俎上にあげ、それらの比較検討を行う、より現場のニーズに対応した委員会であるが、STC VI. 1はFatigue Loadingという名称を与えられ、その任務として、以下に示すMandateとKey Wordsが与えられた。

COMMITTEE MANDATE

Evaluate and develop direct calculation procedures for fatigue loads on displacement ships. Due consideration shall be given to the combination of the global and local responses induced by external wave pressure and internal cargo loads. Simple and more refined procedures should be compared with each other and with the statistical distributions obtained from in-service experience and/or experimental tests. Recommendations of standard design analysis shall be given.

KEYWORDS

Wave-induced hull girder loads, Wave pressure, Panel methods, Strip theory, Validation, Comparative calculation, Stochastic load description, Fatigue load procedures.

すなわち、本委員会の使命は、排水量型船舶の疲労強度に関する直接荷重計算法について、縦曲げ、波浪変動圧、艙内変動圧の重畳による応答を考慮して、簡易解析法とより精密な方法の比較を行い、標準的な設計手法に関する提案を行うことにある。

2 委員の構成

委員会のメンバーは、当初、委員長渡辺巌(日本、海上技術安全研究所、Dr. )以下、Kim Branner(デンマーク、ShipTech A/S, Dr.)、Alain Cariou(フランス、Principia Marine, Mr.)、Jan O. de Kat(オランダ、MARIN、 Dr.)、Robert Dow(イギリス、Dstl Dunfermline、Dr.)、深沢塔一(日本、金沢工業大学、Prof.)、XueKang Gu(中華人民共和国、CSSRC、Dr.)、Magnus Lindgren(ノルウェー、DNV、Dr.)、Enrico Rizzuto(イタリア、Univ. of Genoa、Dr.)、Yung Sup Shin(アメリカ、ABS、Dr.)の10人であったが、途中で、Jan O de KatがGeert Kapsenberg, Dr.に変更された。

3 委員会のこれまでの活動

特別タスク委員会STC VI. 1は、2000年10月に長崎で開催された第15回国際船舶海洋構造会議(ISSC 2000)において設立され、10月6日にメンバーの顔合わせと第1回の中間会議が長崎の厚生年金会館で開催された。第2回中間会議は、2001年5月16日・17日にフランス・ナントのIRCNで開催され、全体方針、ベンチマーク計算のためのデータとその入手方法などが議論された。第3回中間会議は、2001年12月17日・18日にオランダ・ワーゲニンゲンのMARINで開催され、ベンチマーク計算の中間報告、報告書の担当と役割分担などが議論された。第4回中間会議は、2002年6月20日・21日に中国・上海の揚子飯店で開催され、報告書の目次と全体の構成が議論された。

今回、イタリア・ジェノバのジェノバ大学で開催された中間会議は第5回目であるが、著者らはこの会議に日本財団の補助金により出席したので、以下、報告を行う。

4 第5回中間会議の概要

2002年11月6日・7日・8日、イタリア・ジェノバのジェノバ大学で、ISSC Special Task Committee VI. 1 Fatigue Loadingの第5回中間会議が開催された。出席者は、日本からの著者ら2名と、Dr. Branner(デンマーク)、Mr. Cariou(フランス)、Dr. Gu(中華人民共和国)、それに、ホスト役のDr. Rizzuto(イタリア)の6名で、当初、Dr. Kapsenberg(オランダ)も出席予定であったが、直前に急病のために不参加となった。会議は11月6日午後の予備会合から8日夕刻まで、精力的な議論が行われた。議論の中心は、これまでの作業のまとめと委員会報告書の最終審議であった。

会議では、まず事務的な事項の確認が行われた。中でも重要な事項は、原稿締切の確認(予稿締切12月9日、最終締切1月15日)と最終的な委員会メンバーリストの確認であった。この結果、Dr. Dow、 Dr. Lindgren、Dr. Shinの3名は、委員会活動に貢献が認められないということで最終報告書の著者から除外することが決定され、後日、本人に確認を取ることとした。次に、提出された資料をもとに、報告書原稿の全体に目を通し、報告書の構成と目次の最終案を審議し、ベンチマーク計算結果と各章の詳細検討を行い、各章毎の取りまとめ責任者の決定を行った。会議での議論の主な事項は以下の通りである。

|

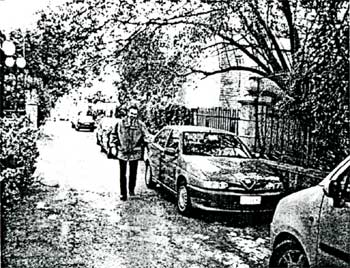

写真1

|

第5回中間会議参加メンバー(左から、Dr. Rizzuto、深沢塔一、Dr. Gu、渡辺巌、Dr. Branner、Mr.

Cariou)

|

1)本委員会の任務は、疲労強度解析のための荷重をどう考えるべきかの指針を作成することにあるので、まず、どのような形で荷重設定法を説明するかについての議論を行った。その結果、今回の活動では委員会として特定の簡易推定法のようなある荷重設定を推奨・提案するところまでは至らなかったため、考慮すべき事項を拾い出し、その影響度の考察・検討を行う所までに留めることとした。

2)したがって、委員会提案としては、主として荷重推定法の違いが公称応力に及ぼす影響を例証し、比較検討の中に設計波法のような簡易推定法や船級協会規則による推定式を含めることとした。

3)まず序論において、疲労強度解析手法の概要を詳細な計算法と簡易解析法を対比して示し、全体の構成がわかるように解説する。これにしたがって、各章の表題・構成を再編した。

4)上記に関連して、各船級協会で定めている疲労強度解析法の整理を行う。ただし、すべての船級を網羅する必要は無く、各ルールの違いにポイントを置く。

5)供試船を用いたベンチマーク計算では、波浪荷重、貨物荷重、水圧、応力の計算を行い、各種計算法、その要因の最終結果への影響を定量的に評価することを目指す。なお、対象船については、我国から提案した仮想的なVLCCが用いられている。

6)最終報告書の目次と担当者を、以下のように決定した。各委員は、担当原稿をISSCのフォーマットにしたがって作成し、12月末までに委員長宛に送付する。委員長は、締め切りまでに最終原稿を整理して、ISSC 2003事務局に提出することになった。

1. INTRODUCTION (渡辺巌)

2. SIMPLIFIED PROCEDURES BY CLASSIFICATION SOCIETIES (Dr. Rizzuto)

2.1 Introduction

2.2 General Framework of Simplified Method

2.3 Nominal Primary Loads

2.4 Local stresses

2.5 Combination of Primary and Local Stress

2.6 Stress Concentration Factors

2.7 Long-term Stress Range Distribution

2.8 Material Fatigue Strength Curve (S-N)

2.9 Fatigue Checks

2.10 Comments

3. HYDRODYNIAMIC LOADS FOR FATIGUE (Mr. Cariou, Dr. Gu, Dr. Kapsenberg)

3.1 General Remarks

3.2 Linear Estimation

3.3 Non-Linearity

3.4 Hydroelasticity

3.5 Internal Loads

3.6 Other Loads

4. STRESS TRANSFER FUNCTION (深沢塔一)

4.1 Structural Model

4.2 Load Application

4.3 Stress Analysis

4.4 Stress Combination

5. SHORT-AND LONG-TERM ESTIMATION (Dr. Rizzuto)

5.1 Short-term Prediction

5.2 Long-term Characteristics

5.3 Remarks

6. DESIGN WAVE METHOD (Dr. Branner)

6.1 Selection of Design Wave Condition

6.2 Long-term Stress Distribution

7. BENCHMARK CALCULATIONS (深沢塔一, Dr. Branner, Dr. Rizzuto)

7.1 Benchmark by Direct Method

7.2 Design Wave Method

7.3 Consideration of Calculated Results

8. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS (渡辺巌)

5 委員会の活動内容と日本の貢献について

今回、ISSC特別タスク委員会(STC)のテーマに取り上げられた疲労強度については、推定手法の精度向上を目指して、特に日本において精力的に研究が進められている分野であり、船級協会でもより詳細なルール化が検討されているホットなテーマであるため、日本の代表委員(STC VI. 1渡辺巌、深沢塔一、STC VI. 2冨田康光)は積極的に貢献を行った。当初、日本の委員は、STC VI. 1で疲労強度に関する荷重推定を行い、STC VI. 2でそれを受けて疲労強度の検討が行われるよう提案を行ったが、それぞれの委員会における議論の結果、VI. 1とVI. 2の一貫した作業は見送られ、VI. 1での作業は疲労強度に関する荷重の各種推定法の差異が公称応力にどのような影響を及ぼすかの検討に絞られた。

疲労強度の検討は、従来、疲労による累積被害度を線形重ね合せにより求める、いわゆるMiner則によって行われるのが常であったが、この方法では荷重履歴の影響を考慮できず、また推定結果は実際の疲労損傷を説明できない場合もあり、最近ではParis則などを用いて亀裂伝播解析により疲労強度を検討する方法が検討され始め、現在日本造船研究協会の委員会などでも研究が進められている。しかしながら、日本以外での疲労強度検討の主流は未だにMiner則であり、STC VI. 1、VI. 2でもMiner則による疲労強度検討を前提として作業が進められた。日本の最先端の研究は国際的には時期尚早のようであった。

Miner則による疲労強度検討では、応力の長期予測値が得られればSN線図と組み合わせて疲労被害度が計算できるため、応力の周波数応答関数、いわゆる応力応答関数を厳密に求める必要は無い。しかしながら、疲労強度を亀裂伝播解析により検討する場合には応力の応答関数が不可欠となるため、STC VI. 1で、我々は、疲労強度に関する荷重を推定した後、厳密に公称応力の応答関数を計算することを主張し、ベンチマーク計算における解析対象船として日本のVLCCのデータを提供した。委員会では、まず解析対象をどの船にするかの議論が行われたが、データ提供について様々な困難があり、最終的には日本のデータのみしか利用できなかった。そのデータも、ライン図については類似船のデータを各委員に配布して荷重の計算を行ってもらうことができたが、FEMの構造データはオープンにできないため、構造解析はすべて日本側で行うという変則的なものとなった。しかしながら、このために返って構造解析の不確定要素がなくなり、ベンチマーク計算にとっては好都合であったかもしれない。いずれにしても、このような国際ベンチマーク計算におけるデータの提供は大きな問題となるが、今回は日本の提供したデータのおかげで、無事ベンチマーク計算を実施することができた。ベンチマーク計算では、応力応答関数を厳密に求めた後、応力の長期予測を行い、その一方で簡易解析法として応力の応答関数の計算を省略して応力の長期予測を行う設計波法と船級協会の規則を取り上げ、応力応答関数および応力の長期予測結果における比較を行うことができた。今回の委員会には、DNVとABSという2大船級協会からの委員がおり、ベンチマーク計算への彼らの貢献が期待されたが、結果的に何も貢献してもらえなかったのは非常に残念であった。なお、今回、ベンチマーク計算のデータや結果のやり取り、原稿の送付や意見交換はインターネットを通して行った。ベンチマークの計算結果は膨大な量に及び、数メガバイトの添付ファイルを何回も送ることになった。途中、計算結果の誤り、データの修正、原稿における意見の対立などが生じ、すばやい対応をする必要に迫られたが、インターネットのおかげで迅速な処理ができた。これは10数年前では考えられなかったことであり、インターネットの普及によりSTC VI. 1の作業も何とか滞りなく行うことができたと考える。

|

写真2

|

第5回中間会議のホスト役Dr. Rizzutoと彼の愛車、真っ赤なアルファロメオ

|

ところで、ISSCの理事国は、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、ノルウェー、デンマーク、ポーランド、日本、韓国、中華人民共和国であり、各委員会の委員もこれらの国から選ばれる。必然的にヨーロッパの委員が多くなり、STC VI. 1でも10名の委員中、ヨーロッパが6名、アジアが3名、アメリカ1名という構成で、中間会議に多くの委員の出席を望むならばヨーロッパでの開催ということになる。事実、STC VI. 1の中間会議の出席者数は、第2回フランスでは9名、第3回オランダでは7名、第4回中国では3名、第5回イタリアでは6名であった。ヨーロッパで中間会議を開催すれば、日本などアジアからの委員の金銭的・時間的負担が増えてしまう。ISSCの活動は基本的にボランティア活動なので、特に国立の研究機関や大学に所属する委員にとって出張旅費の工面は大きな問題となる。今回ジェノバで開かれた中間会議の出張には日本財団の補助をいただいたが、このご支援に謝意を表するとともに、上記のような現状に鑑み、この種の補助の重要性を大いに強調し、さらなる継続的なご支援をお願いする次第である。日本の造船界における研究・技術はまだまだ世界のトップレベルにあり、ISSCなどでも日本の貢献が期待されている。その責任を果たし、かつ日本の意見を反映させるためには、中間会議などに必ず出席し、顔を突き合わせて研究結果や意見を主張することが必要であると考える。

6 シェノバとジェノバ大学

イタリア・ジェノバ(イタリア語でジェノバ、英語ではジェノアである。ちなみに、新大陸発見で有名なコロンブスはジェノバ出身であるが、イタリア語ではコロンボとなる)は、古くから海洋都市として地中海からヨーロッパにかけて覇を唱えてきた都市国家の伝統があり、歴史的な立派な町並みも保存されていて味わい深い町である。これらの富の源泉は海運による部分が大きいとのことであった。また現在もFINCANTIERIの造船所が稼動していることからもわかるように、造船に関係が深いところでもある。今回会議のホスト役を務めてくれたDr. Rizzutoの所属するジェノバ大学も、その創立は海運、造船のために設けられたものとのことである。ジェノバ大学造船海洋学科(Dipartimento di Ingegneria Navale e Tecnologie Marine. 略称DINAV)は、これまでのIstituto Policattedra di Ingegneria Navaleから人員・施設を引き継いで1993に設立された。この学科の守備範囲は、Naval Architecture, Ship Structures, Shipboard Systemであり、Hydromechanics Laboratory, Structural Mechanics Laboratory, Electronic Laboratoryの研究施設を有している。メンバーは、Full Professor3名、Associate Professor11名、Researcher and Assistant5名、Technical and Administrative Staff9名となっている。会議の合間に施設を見学したが、小さな曳航水槽とキャビテーション水槽、構造物の試験装置などが主なものであった。いずれも小型で老朽化しており、教育用の施設として考えているような印象を受けた。

*海上技術安全研究所

**金沢工業大学機械系

|