|

プレジャーボート海難の再発防止に向けて 【第3回】

●海中転落を伴った海難と救命胴衣の着用について●

−海難審判庁「プレジャーボート海難の分析」2002.6から−[事務局]

【平成8年から5年間のプレジャーボート関連海難の採決確定526件(564隻)の分析】

*本分析では、プレジャーボート海難としてモーターボート、ヨット、水上オートバイ、手漕ボートの海難が対象とされています。そのうちモーターボート海難が84.9%、ヨットが6%を占めています。プレジャーボート海難に伴う海中転落は481人(モーターボート391人)、死亡・行方不明者(以下、死亡者等という。)は59名(モーターボート49名)となっています。

*船舶職員及び小型船舶操縦者法が公布され、モーターボートについても、12歳未満の小児については救命胴衣の着用が義務化され、暴露甲板上にいる乗船者についても着用に努めることが規定されることになりました。今回は、分析レポートのうち救命胴衣着用を啓蒙する項目について転載します。

1 海中転落を伴う海難発生状況

(1)概況

海中転落はプレジャーボート海難の4割以上で発生し、プレジャーボート海難に遭った乗船者の3割近くが海中転落している。

プレジャーボート海難のうち、42.4%で海中転落を伴い、船長及び同乗者(以下、「乗船者」という。)の28.9%が海難により海中転落している。

(2)事件種類別の状況

海中転落者はほとんどの種類の海難で発生している。

海中転落を伴ったプレジャーボート海難を事件種類別隻数でみると、

転覆⇒100% 沈没⇒75% 衝突⇒48% 乗揚⇒16.1%

で海中転落者が発生している。

乗船者がいるプレジャーボートが海中転落海難に遭遇した場合、転覆で100%、沈没で90%、衝突で33%、乗揚13.7%の乗船者が海中転落している。

転覆では当然ながら全海難で全員海中転落している。沈没でも大部分の者が海中転落しているが一部の者は僚船等に移乗し海中転落を免れている。衝突した場合に海中転落する危険性は半分近くある。乗揚では海中転落に至る隻数は少ないものの、岩礁等に乗り揚げた結果、船体の損傷や浸水等が激しく、その後転覆や沈没に至ることから多くの海中転落者が発生している。

プレジャーボートではほとんどの種類の海難で海中転落の危険があることを認識しておくことが必要である。

(3)海中転落者の死亡・行方不明の状況

海難により海中転落した場合の死亡率は12%、海中転落しなかった場合の、死亡率は0.8%、その格差は15倍。

海中転落した場合の死亡率は船長に比べ同乗者の方が高い(1.6倍)。

●海難に遭遇して海中転落した481人のうち死亡者等は59人(12.3%)に達している。一方、海難に遭遇しても海中転落しなかった場合には乗船者1,187名のうち死亡者等は10名(0.8%)に過ぎない。

プレジャーボートにおいて不幸にして海難に遭遇した場合の安全対策は、海中転落した場合にいかに対処するかということに尽きるといっても過言ではない。

●海中転落に伴う死亡者等を事件種類別にみると、衝突が23人と最も多く、次いで転覆が17人で、衝突、転覆だけで海中転落を伴う死亡者等全体の7割を占めている。

尊い人命の犠牲を少なくするためには、プレジャーボートが海難に遭遇したとき、海中転落した場合の対応策を講じることが必要である。しかしながら、衝突や転覆海難では突然海に投げ出される形での海中転落が多いため、乗船者があらかじめ海中転落に遭遇した場合に備えて対応策を準備しておくことが重要である。

●海中転落者を船長、同乗者別みると、船長の海中転落者の死亡者等は8.9%となっているのに比べ、同乗者の海中転落者の死亡者等は14.5%となっており、同乗者の海中転落時の死亡率は船長に比べ1.6倍となっている。

船長に比べ、比較的海上経験の少ないと考えられる同乗者の方が海中転落した際の対処措置に対する知識が不足していることが推察される。

2 救命胴衣の着用状況

(1)用途別の状況

モーターボートの救命胴衣着用率は33%で最低である。

救命胴衣の着用の有無が判明したなかで、モーターボート等の着用率は水上オートバイで97.1%、手漕ぎボート44.7%、ヨット37.1%、モーターボート32.9%で最低であった。

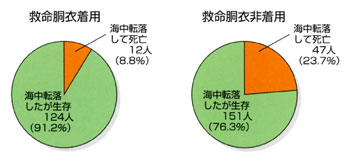

(2)救命胴衣着用の有無と死亡・行方不明の状況

救命胴衣を着用しなかった者の海中転落死亡率は着用者の3倍にのぼる。

〔生存者・死亡割合の救命胴衣着用の有無の比較〕

| (拡大画面:31KB) |

|

12歳未満の海中転落者の救命胴衣着用率は3割弱、海中転落による死亡者の全員が救命胴衣を着用せず。

モーターボート海難に遭遇した12歳未満の同乗者70人のうち16人が海中転落し、そのうち4名(26.7%)が救命胴衣を着用していた。16名の海中転落者のうち、3名(6、6、11歳)が死亡しており、すべて救命胴衣を着用していなかった。

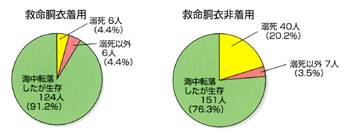

(3)海中転落者の死因別の救命胴衣着用状況

海中転落者の死因の8割は溺死、そのうち9割は救命胴衣を着用していない。

〔海中転落による生存・死因内訳(救命胴衣着用の有無別)〕

| (拡大画面:27KB) |

|

●海中転落のうち死亡・行方不明者に至った死因は、溺死した者が約8割を占めている。その中の実に9割が救命胴衣を着用していなかった。

●救命胴衣を着用していない者が溺死に至るメカニズムとしては、海難発生により突然に船上から海中に投げ出された場合、服装等が海上に浮上することを妨げることがあり、また、突然の事態に遭遇してパニックに陥り、冷静さを失うため、海上に浮上して浮揚を保つ動作がとれず、溺水により短時間で海中に没し、衝突の場合のように現場に双方の船がいて救助できる状態であったとしても間に合わないケースが多い。

●救命胴衣を着用していたものの溺死した6名のうち3名は、次のとおり救命胴衣の不確実な装着のために溺死したものであった。

◆厚着の状態で、その上に救命胴衣を羽織ったため、同胴衣のファスナーが閉じられていなかった。◆雨ガッパの上に救命胴衣を着たため、かなり窮屈な状態で胸ひもを結んでおり、発見時には救命胴衣が脱げていた。◆ベスト着に釣りの小物を入れていたため、救命胴衣のファスナーを閉じていなかった。

残りの3人については、波浪の高い中、発見までに長時間を要したため、体力の消耗等により死亡したものである。

●転覆・沈没の場合、救命胴衣を着用していたならば、救助船が来るまでの長時間にわたり浮揚することができ、救助される可能性が高いが、救命胴衣を着用しない場合には、浮揚のためにエネルギーを消耗することに加え、あせりを引き起こし、体力を温存して救助を待つという基本的な動作がとれず、不必要な動きから更に体力を消耗してしまい不幸な結果となることが少なくない。

救命胴衣を着用せずに海中転落した場合に溺死する確率は、着用していた場合の5倍(確実に着用しておれば生存率は10倍に!)

・救命胴衣を着用して海中転落した場合の溺死 ⇒ 4.4%

・救命胴衣を着用せず海中転落した場合の溺死 ⇒ 20.2%

●救命胴衣を着用せずに海中転落した場合は、溺死する確率は2割と非常に高いことを示している。一方、救命胴衣を着用していたのに溺死した6人のうち3人は救命胴衣が確実に装着されていなかったケースであり、救命胴衣を確実に着用しておれば、3名(2.2%)の溺死者の発生にとどまり、救命胴衣を確実に着用してさえすれば海中転落しても生存できる可能性は極めて高いと言える(救命胴衣を着用し確実に着用すれば、救命胴衣を着用しない場合の10倍の生存率がある!)。

3 モーターボートにおける海中転落者の死亡者等の状況及び救命胴衣の着用

プレジャーボートの海中転落を伴う死亡者等のうち、モーターボートが圧倒的に多いため、モーターボートによる死亡者等の海難を調査した。

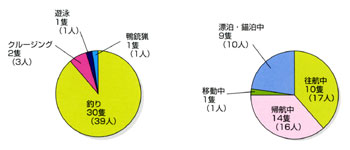

(1)航海目的及び運航形態の状況

死亡・行方不明が発生した海難の航海目的は「釣り」が圧倒的に多く、運航形態では航走中が圧倒的に多い。

〔海中転落による死亡事件の航海目的及び運航形態別の状況(モーターボート)〕

| (拡大画面:24KB) |

|

死亡者等が発生した海中転落海難の航海目的では、「釣り」が44隻中30隻と圧倒的に多く、運航の形態別では航走中(往航中、帰航中、移動中)で7割を占めている。

航走中に死亡者等が多く発生する理由は、航走中に転覆・沈没した場合、付近に他船が存在することが少なく、また、衝突でも自船、相手船とも海中転落者の捜索活動が十分に実施できる態勢にはないケースが多いためと考えられる。一方、錨泊・漂泊中の海中転落は、付近に釣りを目的としたプレジャーボート等が多数存在していることが多く、したがって短時間に多数の船舶が捜索活動に参加できるため、死亡者等の割合が比較的少ないものと考えられる。

(2)乗船者の状況と死亡・行方不明者の状況

モーターボートに複数乗船している場合、死亡は同乗者の方が圧倒的に多い(船長1.5:同乗者8.5)

海中転落が発生した海難の乗船者の状況をみると、船長による単独航行中が25%、残りの4分の3は同乗者を乗船させての航行中であった。一方、海中転落による死亡者等44人中、船長が13人(単独航行中8人、同乗者乗船中5人)であるのに対し、同乗者は31人にのぼっている。また、船長と同乗者が乗船した複数乗船のモーターボートが海難に遭遇して海中転落が発生した場合、船長と同乗者の海中転落割合はほぼ同率の3割であるが、海中転落による死亡者等の発生は、船長の5人に対し、同乗者31人と圧倒的に同乗者の被害が高くなっている。船長の死亡者等が少ない理由は、海上経験及び海中転落時の対処に対する知識の差があることに加え、危険の発生を同乗者よりも早く知りえる状況にあることが多いと考えられる。

海中転落時の人命の犠牲を減らすためには、同乗者が海中転落に備えて対処策を準備しておくことが重要であるといえる。

(3)船長・同乗者別の救命胴衣着用状況

船長の救命胴衣着用の有無には極めて強い相関関係がある。

船長が単独航行していて海中転落した場合、その3分の2については、救命胴衣を着用していたかどうかが確認されていない。2人以上の場合(船長と同乗者があった場合)には、6割以上が確認されており、その場合における船長の着用の有無と同乗者の着用率は、

・船長が着用している ⇒ 同乗者の着用率 85.7%

・船長が着用していない ⇒ 同乗者の着用率 8.9% となっている。

このことから、同乗者の救命胴衣着用の有無は、船長の着用の有無と極めて高い相関関係を示している。従って、同乗者が救命胴衣を着用するか否かの意思決定には船長の救命胴衣に対する意識・動向が非常に強い影響を与えていると考えることができる。

海中転落による死亡者を減らすためには、同乗者の海中転落に備えた対策が必要であるが、現状では、船長にはそのような同乗者の安全確保などについての意識は極めて低い状況になっていると言える。

今後、船長には、同乗者に対して積極的に救命胴衣の着用を働きかける必要があること、救命胴衣の着用は同乗者の自己責任として片付けることのできない問題であることを十分に理解してもらうため、積極的な安全意識の啓蒙・指導を行う必要があると言える。

結論 プレジャーボートが関連する海難では、乗船者の海中転落が付き物となっている現状の中で、死亡者のほとんどが海中転落時に発生しており、かつ死亡するのは同乗者が大半を占めているものとなっている。

プレジャーボートの乗船者は、救命胴衣を着けていれば生存率は極めて高くなるといえるが、同乗者が救命胴衣を着けるか否かは船長次第で決まっていることが多く、船長の救命胴衣着用の有無と極めて高い相関関係を示している。

したがって、同乗者に救命胴衣を着用させることは船長の大切な責任であり、自己を含め救命胴衣着用の重要性を認識させることが必要であり、今回の船舶職員法の一部改正により、救命胴衣の着用について明確化されたことを踏まえ、より一層の教育指導が望まれる。

|