|

3. 琵琶湖(びわこ)の水環境(みずかんきょう)

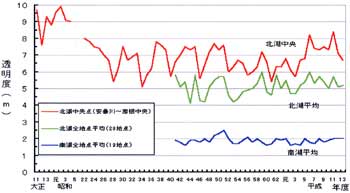

かつて、琵琶湖は、10mの透明度(とうめいど)(水面から水の中を見たときに、見える深さ)をほこるたいへん水のきれいな湖でした。

ところが、30年ほど前から少しずつよごれてきました。今では、透明度(とうめいど)は、北湖の中央で7〜8m、北湖の平均で5〜6m、南湖の平均で2m前後です。

琵琶湖の水は、近畿の人たちの生活や産業に欠かすことのできない大切な資源です。滋賀県では、定期的に琵琶湖の水質の調査を行っています。そして、みんなで琵琶湖の水や自然を守る運動を行っています。

琵琶湖の透明度経年変化

| (拡大画面:53KB) |

|

《富栄養化(ふえいようか)》

湖のように、水の流れがない所に、生活排水(せいかつはいすい)や工場廃水(こうじょうはいすい)などの汚れた水がたくさん流れ込むと、その水に含まれるチッ素やリンなどが急激(きゅうげき)にふえます。チッ素やリンは植物や植物プランクトンの栄養(えいよう)になります。その栄養素(えいようそ)が非常にふえることを富栄養化といいます。

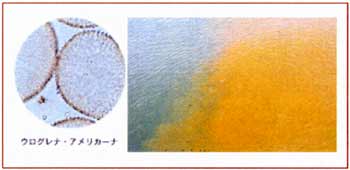

赤潮やアオコ

赤潮やアオコは、湖のように水の流れのないところで富栄養化によって起こります。植物プランクトンが、水の色が赤色や緑色に見えるほど水面に大量に発生することをいいます。

赤潮やアオコが発生すると、魚類は、酸素不足などで全部死んでしまいます。

赤潮は、大阪湾で毎年発生していますが、琵琶湖でも、南湖や北湖で、淡水赤潮やアオコが発生しています。

昭和52年(1977年)に、初めて北湖に淡水赤潮が発生しました。アオコは、昭和58年(1983年)に、南湖に初めて発生し、平成6年(1994年)には、北湖に発生しています。昭和60年(1985年)から、淡水赤潮は、あまり発生しなくなりましたが、アオコの発生回数は、ふえています。

また、淀川の上流のダムでも、淡水赤潮やアオコが発生して、問題になっています。

| (拡大画面:28KB) |

|

淡水赤潮と赤潮の原因になっている植物プランクトン

| (拡大画面:32KB) |

|

アオコと、アオコの原因になっている植物プランクトン

外来魚(がいらいぎょ)の問題

琵琶湖では、1970年ごろから、ブルーギルやブラックバスといった外来魚が見られるようになりました。これらの外来魚は、もともと北アメリカの魚でしたが、人の手によって日本に持ってこられ、ひそかに放流(ほうりゅう)されてふえたものです。

ブルーギルやブラックバスは、肉食魚で、もともと琵琶湖にすんでいる魚や魚の稚魚(ちぎょ)(子どもの魚)、魚の卵、エビなどを食べて、どんどんふえてきました。そのために、琵琶湖に昔からいるニゴロブナやホンモロコ、スジエビなどが減ってきて、漁をしてもとれなくなってきています。

そこで、ブルーギルやブラックバスをつかまえたり、ウナギを放流(ほうりゅう)してブラックバスの卵を食べさせたりして、ブラックバスを減らしたり、アユやビワマス、セタシジミなどを放流(ほうりゅう)して、在来種(ざいらいしゅ)(琵琶湖にもともとすんでいる生きもの)をふやしたりすることで、以前の琵琶湖にもどそうと努力がされています。

一方で、つりを楽しむ人たちが、一度つったブラックバスやブルーギルを湖にもどしています。滋賀県では、『キャッチ アンド リリース(つって、もどすこと)』を禁止し、つったブラックバスやブルーギルを持って帰るように、呼びかけています。

ブラックバス

ブルーギル

ヨシの保全

琵琶湖のまわりには、昔からたくさんのヨシがしげっていました。

琵琶湖のヨシは、細く硬く(かたく)美しく上等だったことから、ヨシ製品による産業がさかんでした。ヨシ原は、フナやモロコなどの魚が産卵(さんらん)したり生活する場所であり、多くの水生生物や鳥たちのすむ大切な場所です。また、水をきれいにしたり、豊かな自然をもたらしてくれます。

ところが、湖岸(こがん)の埋め(うめ)立てやコンクリート化によってどんどんヨシが減り(へり)、今では、ヨシ原は、50年前とくらべて半分に減って(へって)しまったといわれています。

滋賀県では、平成4年に「ヨシ群落保全条例(ぐんらくほぜんじょうれい)」をつくり、ヨシとその他の水生植物(すいせいしょくぶつ)からできているヨシ群落(ぐんらく)を守り、ヨシを育て活用する運動を行っています。

琵琶湖とヨシ

|