|

本会について

本会は、設立以来、日本財団からモーターボート競走公益資金による多額の助成金を受けて事業を実施し、多大な成果をあげてまいりました。

ここに深甚の謝意を表するものであります。

写真提供:川崎重工株式会社

LPG運搬船「OCEAN ORCHID」

本会は、1969年(昭和44年)に設立され、以来一貫して、船舶に関する標準化事業を総合的に実施してまいりました。

本会の事業は、工業標準原案の作成、国際標準化活動及びJISの普及の3事業並びにマネジメントシステム事業から成り立っております。

工業標準原案作成

工業標準化法に基づき、国土交通大臣によって制定されている船舶関係日本工業規格(JIS F)は484を数えておりますが、その原案は新規・改正とも本会が作成したものであります。これら規格を定期的に見直し、常にその内容が技術の進歩及び生産・使用の実態に即した状態に整備しております。

国際標準化活動

国際標準化活動としては、本会が我が国における窓口となって、ISO・IECにおける船舶関係の国際標準化に関する審議に参加し、我が国の意見を反映させております。またISO/TC8及びTC8の二つのSC(SC6、SC9)の幹事国を務めるなど、積極的に活動を行っております。

JISの普及

普及事業としては、「JIS F規格集」、「プレジャーボート規格集」、「JMS規格」をはじめとする各種出版物を刊行し、また、工業標準化品質管理推進責任者の育成、定期的な工場指導、事業成果の発表会などを実施し、JIS表示製品の信頼性の確保に努めております。

マネジメントシステム事業

国際規格である「ISO 9001品質マネジメントシステム」及び「ISO 14001環境マネジメントシステム」が日本国内で広く運用されております。本会では、マネジメントシステムについて、各種研修コースの開催、実施指導など幅広く企業の支援を行っております。

1. ISO:International Organization for Standardization 国際標準化機構

2. IEC:International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議

3. TC:Technical Committee 専門委員会

4. SC:Sub-Committee 分科委員会

5. JMS:日本船舶標準協会規格

船舶部門日本工業規格(JIS F)は、他の分野のJISとともに、造船所や関連メーカーの設計や製造、海運会社の工務等にかかわる社内規格に、また、契約・発注時における取引の単純化や資材購入の際の目安など多くの分野で広く使われております。更に、国の法令や船級規則のような強制力のあるものにも数多く引用されております。

本会では、またJIS Fと合せて活用していただいている本会の団体規格JMSを制定しております。

工業標準化をすすめるに当たっては、国際規格を基礎として採用するとともに、次のような分野を重点化するなど、時代の要請・国内外の要請を十分に考慮に入れ、長期的視野に立って新規標準化項目を選定し、また、既存規格の見直しを行っていく必要があります。

(1)安全・環境など強制法規の解釈基準例として活用が可能な分野

(2)社会的ニーズに密接に関連した分野

(3)IT等先端技術の活用に対応した分野

(4)産業基盤の強化に対応した分野

JIS F規格原案の作成系統図

| (拡大画面:72KB) |

|

JIS Fの制定系統図

作成された規格原案は、工業標準化法に定められた下の図のような手続を経て制定・公示されます。

| (拡大画面:49KB) |

|

JIS Fの規格数

JIS Fは用語・記号、設計基準など基本的事項について規定した一般をはじめ、船体関係、機関関係、電気関係などに分類され、2002年7月1日現在484規格が制定されております。

なお、各分類ごとの規格数は、次のようになっております。

| (拡大画面:59KB) |

|

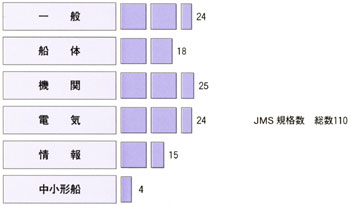

JMSの規格数

海運会社、造船会社、舶用工業会社、関係団体及び学識経験者などの協力を得て制定された本会の団体規格(JMS)は、2002年7月1日現在で、合計110規格が制定されております。

| (拡大画面:33KB) |

|

|