|

事業の実施状況 II. [地域伝統芸能公演]

| 11月8日(金) |

地域伝統芸能公演 14:30〜17:00 |

| |

司会 |

吉川精一(フリーアナウンサー) |

| |

|

梅村利奈(NHKアナウンサー) |

|

|

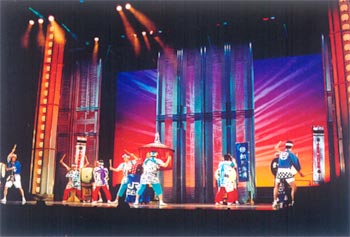

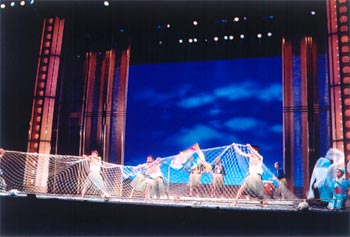

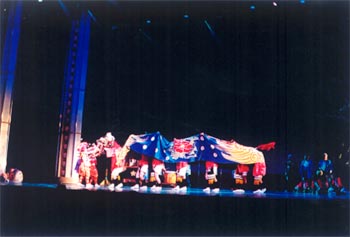

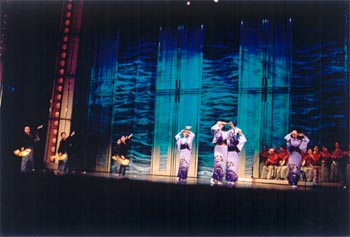

2日目の地域伝統芸能公演は、福岡県北九州市の小倉祇園太鼓(こくらぎおんだいこ)による“迎え太鼓”で幕開けとなった。京都の祇園祭をとりいれたものと言われる小倉祇園太鼓は、太鼓の両面を打つ“両面打ち”が特徴で、数個の太鼓の演奏は一つに聞えなければならないという。勇壮な響きのなかにも繊細さを持った演奏に観客席はじっと聞き入っていた。続いては、太鼓の音が館内いっぱいに響き渡る石川県輪島市の御陣乗太鼓(ごじんじょうだいこ)。樹の皮で作った形相鋭い面と海藻を頭髪に見立てた鬼気迫る姿で、6名の演者が交代で力強く太鼓を打ちまくる。館内いっぱいの太鼓の音に魅了されるとともに、力強い演奏に大きな拍手が送られていた。舞台は一転して、静かな夜明けの海の背景に変わり、地元富山県氷見市の氷見網起し木遣り(ひみあみおこしきやり)の登場。あまりの大漁に網があがらず、掛け声に木遣りの掛け声を取り入れたのが起源といわれる。舞台上には網も設えられ、テンポのいい音頭にあわせて木遣りの声とともに網を曳き揚げるという磯の香も漂ってくるような演目だった。さらに、同じ地元富山県からの演目が3件続いた。まずは、高岡市の吉久獅子舞(よしひさししまい)。この獅子舞も胴幕に多くの人が入るいわゆる百足獅子と呼ばれるもので、実際に火を焚いた松明も登場して天狗が獅子を打つ場面や子供と戯れる獅子を描くなど印象に残る演目だった。次は、小矢部市の願念坊踊り(がんねんぼうおどり)。信長と本願寺の戦いの終結を喜んで乱舞したことから始まるとされるこの踊り。舞台では子供たちによる独特のステップの踊りから法衣姿の大人の踊り、そしてダシと呼ばれる二重になった傘の登場など、一風変った独特な内容の演目に拍手が湧いていた。続いては、「まだら」という佐賀県生まれの漁師唄が、当時盛んだった北前船で北陸地方に伝わったとされる富山市の岩瀬まだら(いわせまだら)。祝事に唄われるおめでたい唄で、紋付袴姿の10数名の唄と演奏をバックに、新しく取り入れた踊りの演技も披露され、会場は華やいだ雰囲気になった。富山県内の伝統芸能の後は、新潟県両津市からの鬼太鼓(おにだいこ)。佐渡に伝わる芸能で、島内各地で様々な舞い方や衣裳が伝えられている。舞台では、男鬼と女鬼が登場し、暴れる鬼の姿を太鼓の音にあわせた独特な舞で披露し、最後には神社に入っていくという様が演じられていた。最後の演目は、青森県東通村の能舞(のうまい)。青森県下北地方に伝わる修験道を基にして作られた「修験能」の典型といわれている。国の重要無形文化財にも指定されおり、27ある演目の内の一つの披露であったが、伝統を感じさせる見事な「能」の演技に会場は拍手喝采であった。予定の演技が終了した後、本日の出演者が全員舞台に勢揃いし、観客の大きな拍手とともに2日目の地域伝統芸能公演を閉幕した。

地域伝統芸能公演(11月8日)

|

| 小倉祇園太鼓(福岡県北九州市) |

|

| 御陣乗太鼓(石川県輪島市) |

|

| 氷見網起し木遣り(富山県氷見市) |

|

| 吉久獅子舞(富山県高岡市) |

|

| 願念坊踊り(富山県小矢部市) |

|

| 岩瀬まだら(富山県富山市) |

|

| 鬼太鼓(新潟県両津市) |

|

| 能舞(青森県東通村) |

|