|

3.4 地震発災時における即応対応

3.4.1 国、自治体の体制

平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)は、我が国防災体制の総合的な見直しを迫る被害を及ぼした。これまでの災害対策では、陸上を中心とした災害支援システムであったため、阪神・淡路大震災時に起こった建物の倒壊による道路網の寸断や、インフラ設備の損壊によって本来の機能が麻痺し、災害支援に大きな影響を与えた。これらの活動を補完する形で活躍したものが、海上からの支援であった。海洋及び河川は、津波の影響を除けば、地震動の影響をそれほど受けることがない。また海洋及び河川を航行する船舶についても、地震動の影響をそれほど受けることがなく、自ら推進力を持ち、機動性にも富み、アクセスがかなり自由である。これらの強みを活かして、災害時における被災者救援要因や物資の輸送に多大な貢献をしたことが知られている。

阪神・淡路大震災後に、平成7年度から国土交通省、海上保安庁、民間事業者からなる委員会により、海洋・河川を利用した防災支援システムの開発検討が行われ、情報通信、上下水、人員輸送、物資搬入、消火用水等、情報システム、陸上への供給、消火システム、また、これらを統合するトータルシステムについて検討が進められている。

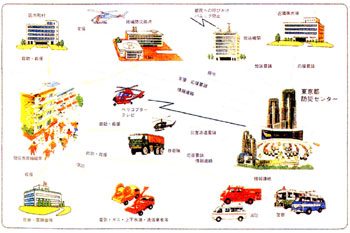

また、東京都では平成10年度に「東京都地域防災計画 震災編(平成10年修正)」や平成14年度に「東京都震災対策事業計画〜震災から首都東京を守る〜(平成14〜16年度)」を発行しており、震災に対する対応策を計画している。さらに、荒川が通る埼玉県においても「埼玉県震災対策計画」が策定されており、震災時における自治体の対応、役割を明確にしている。

| (拡大画面:158KB) |

|

| 図−3.4.1 東京都の防災計画 |

3.4.1.1 調達船舶と運行者の安全な河川内航行の経験度

荒川及び隅田川が通る地域である東京都と埼玉県について、震災時における対応を整理した。

(1) 東京都の震災対策計画

東京都の震災対策計画では、区市町村、都、指定地方行政機関、指定公共機関等が防災に間して処理するそれぞれの業務を「東京都地域防災計画 震災編」として、おおむね定めている。

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第233号)の規定に基づき、東京都防災会議が策定する計画であって、都、区市町村等の防災機関がその有する全機能を有効に発揮して、都の地域における地震災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を保護することを目的としている。

東京都はこの計画の中で、車両等の調達・供給等の流れとして、車両や船舶の調達の流れを図−3.4.2に示すように定めている。船舶に関しては、港湾局が関東運輸局や東海汽船等に調達要請・要請あっ旋を行うこととされている。また、都各局及び関東運輸局、東海汽船における保有船舶数等を表−3.4.1〜3.4.3に示す。

| (拡大画面:50KB) |

|

| 図−3.4.2 車両等の調達・供給等の流れ |

(平成9年12月1日)

| 機関名 |

保有数 |

備考 |

| 建設局 |

4 |

観察船、測量船 |

| 港湾局 |

37 |

監視艇、指揮艇、清掃船 |

| 警視庁 |

338 |

警備艇、救命ボート |

| 東京消防庁 |

262 |

消防艇、救命ボート |

| 合計 |

640 |

|

|

| ※出典: |

「東京都地域防災計画 震災編 (平成10年改正)[別冊資料] 東京都防災会議 |

| 表-3.4.2 東海汽船所有船舶一覧表(東海汽船) |

(平成10年1月現在)

| 船名 |

総トン数 |

船行区域 |

輸送定員 |

輸送貨物 |

| さるびあ丸2 |

4965t |

沿海 |

1927人 |

436.2m2 |

| かめりあ丸 |

3751t |

近海 |

1765人 |

500.0m2 |

| すれとちあ丸 |

3708t |

近海 |

1942人 |

326.3m2 |

| かとれあ丸2 |

2589t |

沿海 |

1462人 |

- |

| はまゆう丸2 |

882t |

限定沿海 |

650人 |

- |

| シーガル2(高速船) |

567t |

限定沿海 |

410人 |

- |

|

| ※出典: |

「東京都地域防災計画 震災編(平成10年改正)[別冊資料] 東京都防災会議」 |

| 表-3.4.3 調達のあっ旋対象船舶一覧表(関東運輸局) |

| 事業者又は団体名 |

住所 |

電話 |

船名 |

トン数 |

輸送能力 |

備考 |

| 人 |

トン数 |

| 伊豆諸島開発(株) |

港区海岸3-6-43 芝浦分室 |

3455-3090 |

環住丸 |

119 |

45 |

31 |

貨客船 |

| えびね丸 |

81 |

70 |

14 |

| ははじま丸 |

490 |

143 |

289 |

| 第2ははじま丸 |

302.41 |

92 |

145 |

| 黒潮丸 |

440 |

85 |

530 |

| 小笠原海運(株) |

港区芝5-29-19 |

3451-5171 |

おがさわら丸 |

6679 |

1031 |

350 |

| 東京都新島村 |

新島村本村1-1-1 |

04992-7-0004 |

にしき2 |

59 |

125 |

- |

旅客船 |

| 東京シップサービス(株) |

港区海岸3-1-3 |

3455-2121

3455-1461 |

第28港丸 |

6.6 |

36 |

- |

| 第30港丸 |

10.91 |

34 |

- |

| 第32港丸 |

10.82 |

38 |

- |

| 第33港丸 |

6.6 |

37 |

- |

| 第31港丸 |

10.81 |

36 |

- |

| しらさぎ |

12 |

36 |

- |

| はやぶさ丸 |

6.6 |

45 |

- |

| 第26東港丸 |

15.88 |

63 |

- |

| 第27東港丸 |

14.36 |

50 |

- |

| 第55港丸 |

14.12 |

46 |

- |

| 東京都観光汽船(株) |

台東区花川戸1-1-1 |

3841-9178 |

すみだ2 |

124.54 |

320 |

- |

| すみだ3 |

97.84 |

206 |

- |

| リバータウン |

141 |

550 |

- |

| ユアータウン |

143 |

550 |

- |

| アワータウン |

141 |

550 |

- |

| 遊 |

307 |

600 |

- |

| ジュビリー |

148 |

530 |

- |

| スーパーシティ |

115 |

430 |

- |

| ヴェネツィア |

14 |

53 |

- |

| 竜馬 |

143 |

560 |

- |

| マルコポーロ |

19 |

170 |

- |

| 道灌 |

148 |

553 |

- |

| マイタウン |

118 |

508 |

- |

| 海舟 |

146 |

540 |

- |

| プルーハイウェイライン |

港区海岸1-11-1ニュービア竹芝ノースタワー10F |

5404-4102 |

さんふらわあきりしま |

12418 |

782 |

トラック:175台

乗用車:40台 |

| さんふらわあさつま |

12415 |

782 |

トラック:175台

乗用車:40台 |

|

| ※出典: |

「東京都地域防災計画 震災編 (平成10年改正) [別冊資料] 東京都防災会議」 |

さらに、災害時の輸送等の手段として多数の船舶を利用できるように、関係団体と表−3.4.4に示す協定を結んでいる。

| 表-3.4.4 東京都が災害時において締結している協定と締結先団体 |

| 協定の名称と概要 |

主な協定の内容 |

協定先の組織名称 |

災害時における船舶による輸送等に関する協定

協定の概要:

災害が発生した際に、東京都は協定先に対し、協力を要請することができる。 |

(1) |

被災者及び救援者等の人員輪送業務 |

関東旅客船協会 社団法人日本船主協会 社団法人日本外航客船協会 |

| (2) |

救援物資等の貨物輸送業務 |

関東旅客船協会 社団法人日本船主協会 日本内航海運組合連合会 |

| (3) |

被災者及び救援者等の臨時宿泊施設としての業務 |

関東旅客船協会 社団法人日本外航客船協会 |

| (4) |

その他束京都が必要とする業務 |

関東旅客船協会 社団法人日本船主協会 日本内航海運組合連合会 |

災害時における緊急物資受け入れ等に関する協定

協定の擬要:

災害が発生した際に、東京都は協定先に対し、協力を要請することができる。 |

(1) |

東京都が指定する緊急救護物資受け入れ施設において、受け入れ場所の確保 |

東京港港湾運送事業協同組合 社団法人東京港運協会 |

|

船舶の調達については、以下のような計画とされている。

| (1) |

東京都の各局が保有する船舶を使用するほか、不足が生じる場合には、東京都港湾局が東海汽船や協定締結団体から集中的に調達する。 |

| (2) |

他府県及び関係防災機関から船舶の供与があったときは、集中受け入れを行う。 |

| (3) |

不足が生じる場合は、関東運輸局の斡旋により所用数を調達するよう努力し、必要に応じ関東運輸局長と協議の上、従事命令又は輸送命令を発し緊急輸送に必要な船舶を確保する。 |

| (4) |

関東運輸局は東京都港湾局の要請に基づき、船舶の調達あっ旋を行う。 |

東京都と協定を締結している団体には民間企業が加盟している。それらの民間企業も含み「平水会」と呼ばれる組織が存在する。

平水会が保有する船舶のうち、荒川及び隅田川の航行実績がある船舶で、かつ、緊急時に配船されることが考えられる船舶は48隻である。それらの48隻の諸元と航行実績を表−3.4.5に示す。

これらの48隻の荒川及び隅田川での航行実績は、図−3.4.3に示すとおりであり、50%(37.5%+18.8%=56.3%)の船舶は10年以上であり、十分な実績があるものと判断できる。なお、航行実績は進水年から2002年までの年数とした。

| 図−3.4.3 荒川及び隅田川の航行実績があり、今後も配船が予想される船舶の航行実績年数 |

| 表-3.4.5 荒川及び隅田川の航行実績があり、今後も配船が予想される船舶 |

| No |

船名 |

全長 |

全幅 |

満船喫水 |

最大積載数量 |

ポンプ能力 |

進水年月 |

| 船首 |

船尾 |

| 1 |

第2伊都丸 |

37.31 |

7.40 |

2.00 |

2.50 |

350 |

200×2 |

1993年12月 |

| 2 |

第8ながと丸 |

31.86 |

7.40 |

2.23 |

2.66 |

310 |

200×2 |

1991年12月 |

| 3 |

第1ながと丸 |

31.90 |

7.40 |

2.20 |

2.60 |

310 |

250×2 |

1995年7月 |

| 4 |

第8豊顕丸 |

37.31 |

7.40 |

2.00 |

2.50 |

350 |

200×2 |

1993年12月 |

| 5 |

第8黒潮丸 |

43.50 |

8.50 |

2.40 |

2.90 |

560 |

350×2 |

1995年12月 |

| 6 |

興運丸 |

33.22 |

7.40 |

1.60 |

2.20 |

320 |

200×2 |

1996年3月 |

| 7 |

興銚丸 |

35.73 |

7.40 |

2.30 |

2.30 |

320 |

200×2 |

1993年3月 |

| 8 |

第3興雄丸 |

29.98 |

7.10 |

1.60 |

2.28 |

280 |

150×2 |

1987年12月 |

| 9 |

第8宏福丸 |

29.84 |

7.20 |

2.00 |

2.30 |

250 |

150×2 |

1993年2月 |

| 10 |

豊興丸 |

31.83 |

7.10 |

2.00 |

2.30 |

250 |

250×2 |

1990年11月 |

| 11 |

興和丸 |

32.26 |

7.40 |

1.60 |

240 |

300 |

200×2 |

1991年6月 |

| 12 |

興雄丸 |

35.78 |

7.80 |

1.80 |

2.60 |

350 |

200×2 |

1991年7月 |

| 13 |

鶴菱丸 |

34.40 |

7.20 |

220 |

240 |

250 |

150×2 |

1986年7月 |

| 14 |

鳳丸 |

31.50 |

7.10 |

1.90 |

2.50 |

280 |

150×2 |

1988年11月 |

| 15 |

第3光伸丸 |

32.00 |

7.40 |

2.00 |

2.40 |

310 |

200×2 |

1990年7月 |

| 16 |

第28栄造丸 |

43.50 |

8.50 |

1.90 |

2.80 |

550 |

400×2 |

1996年2月 |

| 17 |

第5常磐丸 |

40.22 |

8.40 |

1.80 |

2.65 |

500 |

300×2 |

1985年12月 |

| 18 |

東丹丸 |

41.77 |

8.50 |

1.26 |

2.63 |

500 |

400×2 |

1995年8月 |

| 19 |

ひかり丸 |

40.40 |

8.50 |

0.93 |

2.42 |

500 |

300×2 |

1988年9月 |

| 20 |

第2浜川丸 |

36.32 |

7.10 |

2.30 |

2.50 |

350 |

200×2 |

1992年1月 |

| 21 |

第3共豊丸 |

36.27 |

7.40 |

1.60 |

2.43 |

370 |

200×2 |

1984年9月 |

| 22 |

永進丸 |

34.74 |

7.85 |

0.90 |

2.45 |

350 |

200×2 |

1990年7月 |

| 23 |

第5富士宮丸 |

36.48 |

7.85 |

2.20 |

2.45 |

400 |

220×2 |

1982年11月 |

| 24 |

第6富士宮丸 |

36.48 |

7.85 |

2.20 |

2.45 |

380 |

220×2 |

1982年11月 |

| 25 |

第8富士宮丸 |

40.83 |

8.50 |

2.20 |

2.60 |

500 |

300×2 |

1988年10月 |

| 26 |

第10富士宮丸 |

33.15 |

7.50 |

2.20 |

2.50 |

300 |

150×2 |

1986年5月 |

| 27 |

第12富士宮丸 |

37.01 |

7.85 |

2.18 |

2.72 |

400 |

300×2 |

1993年2月 |

| 28 |

第11福祐丸 |

40.59 |

8.50 |

2.00 |

2.50 |

500 |

350×2 |

1994年11月 |

| 29 |

第10福祐丸 |

33.26 |

7.40 |

2.30 |

2.50 |

350 |

200×2 |

1981年10月 |

| 30 |

第8大福丸 |

40.63 |

8.50 |

2.40 |

2.60 |

500 |

300×2 |

1989年12月 |

| 31 |

第11栄造丸 |

36.50 |

7.85 |

2.40 |

2.60 |

390 |

270×2 |

1985年7月 |

| 32 |

第12栄造丸 |

40.38 |

8.50 |

2.40 |

2.60 |

500 |

300×2 |

1989年10月 |

| 33 |

第15栄造丸 |

36.48 |

7.85 |

2.30 |

2.50 |

400 |

250×2 |

1981年10月 |

| 34 |

第5照平丸 |

40.83 |

8.50 |

2.20 |

2.60 |

500 |

400×2 |

1992年9月 |

| 35 |

第28照平丸 |

37.06 |

7.85 |

2.20 |

2.60 |

410 |

250×2 |

1985年10月 |

| 36 |

第1光伸丸 |

42.30 |

8.50 |

2.08 |

2.70 |

520 |

400×2 |

1993年10月 |

| 37 |

第21照平丸 |

40.83 |

8.50 |

2.30 |

2.65 |

500 |

350×2 |

1987年1月 |

| 38 |

第1平和丸 |

37.70 |

7.85 |

2.20 |

2.50 |

400 |

220×2 |

1981年12月 |

| 39 |

第3明裕丸 |

31.70 |

7.10 |

2.00 |

2.45 |

250 |

200×2 |

1989年2月 |

| 40 |

新盛丸 |

41.50 |

8.60 |

2.50 |

2.73 |

480 |

400×2 |

1994年11月 |

| 41 |

官正丸 |

40.63 |

8.50 |

2.25 |

2.65 |

500 |

390×2 |

1992年6月 |

| 42 |

第8照平丸 |

40.83 |

8.50 |

2.30 |

2.65 |

500 |

400×2 |

1992年10月 |

| 43 |

第7聖栄丸 |

37.52 |

7.40 |

2.00 |

2.30 |

300 |

200×2 |

1994年12月 |

| 44 |

第8翔栄丸 |

33.22 |

7.40 |

2.00 |

2.50 |

300 |

200×2 |

1989年2月 |

| 45 |

第5芝浦丸 |

40.00 |

8.30 |

2.40 |

2.70 |

500 |

300×2 |

1993年8月 |

| 46 |

太洋丸 |

40.50 |

8.50 |

2.35 |

2.75 |

450 |

300×2 |

1987年12月 |

| 47 |

福栄丸 |

37.00 |

8.00 |

2.38 |

2.60 |

360 |

250×2 |

1979年12月 |

| 48 |

瑞香丸 |

33.00 |

6.90 |

1.95 |

2.25 |

250 |

200×2 |

1991年4月 |

|

| ※出典: |

「平水会 保有船舶明細書 平成14年9月1日現在」 |

(2)埼玉県の震災対策計画

埼玉県の震災対策計画では、区市町村、都、指定地方行政機関、指定公共機関等が防災に間して処理するそれぞれの業務を「埼玉県震災対策計画」として、おおむね定めている。

その計画で船舶の調達については、輸送部の出納長が輸送車両等の調達及び斡旋の要請を受けた場合は、輸送関係各協会等との間で締結した「災害時における人員及び物資等の輸送に必要な車両(航空機)の調達に関する覚書」に基づき、不足分の輸送車両等の調達、斡旋を行うこととされており、船舶は県内を運航している会社から調達する予定である。

また、この計画に基づき埼玉県では舟運輸送拠点を整備する計画がある。整備の対象は、河川マリーナ、芝川マリーナ、大場川マリーナ、水上バス発着場、秋ヶ瀬桟橋、川口防災船着場の6箇所である。(出典:「埼玉県ホームページ」)

埼玉県出納局に船舶の調達等についてヒアリングを実施した結果、以下に示す回答が得られた。

(1)船舶の調達について

現実に即した協定を結んでおり、その協定に基づいて、船舶の調達を行うこととしているとのことであった。

(2)船舶の航路について

埼玉県は、東京都と異なり、海洋商船の航路が発達しておらず、舟運のネットワークが整っていない。そのため、今後は利根川も含め、航路を認定する手法を検討する必要があるとのことであった。

3.4.1.2 物資・人員輸送計画

震災時の緊急輸送は、情報の収集・伝達と並んで災害応急対策活動の根幹である。また、輸送路と輸送手段が同時に確保されて、初めて効率的で円滑な緊急輸送が可能となる。このため、緊急輸送ネットワークの整備、緊急道路障害物の除去、輸送車両等の確保等を図る必要がある。

(1) 東京都の物資・人員輸送計画

「東京都地域防災計画」によると、緊急物資輸送等を円滑に行うため、応急対策活動の中心となる都内施設(「指定拠点」)と他県及び指定拠点相互間を結ぶ陸・海・空・水上・地下の輸送路を緊急輸送ネットワークとしてあらかじめ整備するとされている。この整備の基本的考え方は表−3.4.6に示すとおりである。

表-3.4.6 整備の基本的考え方

| (1) |

緊急輸送ネットワークは指定拠点と他県及び指定拠点相互間を結ぶ。 |

| (2) |

震災時に果たすべき輸送路の機能に応じて、第一次・第二次・第三次の緊急輸送ネットワークを整備する。(表-3.4.2参照) |

| (3) |

輸送路の多ルート化を図るため、陸・海・空・水上・地下にわたる輸送ネットワークを整備する。 |

| (4) |

緊急輸送の実効性を担保するため、警視庁が交通規制を実施する「緊急交通路」との整合性を図る。 |

| (5) |

緊急輸送の実効性を担保するため、道路障害物の除去や応急補修を優先的に行う「緊急道路障害物除去路線」との整合を図る。 |

|

| ※出典: |

「東京都地域防災計画震災編 (平成10年改正)[本冊] 東京都防災会議」 |

表-3.4.7 機能に応じたネットワークの整備について

| 分類 |

目的 |

説明 |

第一次緊急輸送

ネットワーク |

都と区市町村本部間及び都と他県との連絡を図る |

応急対策の中枢を担う都本庁舎、立川地域防災センター、区市町村庁舎、輸送路管理機関及び重要港湾、空港等を連絡する輸送路 |

第二次緊急輸送

ネットワーク |

第一次緊急輸送路と救助、医療、消化等を行う主要初動対応機関との連絡を図る |

第一次緊急輸送路と放送機関、自衛隊や警察・消防・医療機関等の主要初動対応機関、ライフライン機関、ヘリコプター災害時臨時離着陸場候補地等を連絡する輸送路 |

第三次緊急輸送

ネットワーク |

主に緊急物資輸送拠点間の連絡を図る |

トラックターミナルや駅等の広域輸送拠点、備蓄倉庫と区市町村の地域内輸送拠点等を連絡する輸送路 |

|

| ※出典: |

「東京都地域防災計画 震災編 (平成10年改正)[本冊] 東京都防災会議」 |

船舶及び水上に関連する指定拠点(都内施設)は表−3.4.8に示すように管理等機関及び重要港湾は第一次ネットワーク、輸送基地となるその他ふ頭、船着場は第二次ネットワークとして位置づけられている。

表-3.4.8 船舶、水上に関連する指定拠点の種類と機能

| 応急対策の活動の種類 |

指定拠点の種類 |

箇所数 |

機能 |

| 輸送路管理等 |

港湾管理等機関 |

東京港管理事務所、防災事務所、建設事務所 |

3 |

第一次緊急輸送

ネットワーク |

| 河川管理等機関 |

荒川下流工事事務所 |

1 |

| 都建設事務所 |

12 |

| 広域輸送 |

海上輸送基地 |

重要港湾 大井食品ふ頭、大井コンテナふ頭 |

1 |

| その他のふ頭 |

8 |

第二次緊急輸

送ネットワーク |

| 水上輸送 |

水上輸送基地 |

河川等船着き場 |

32 |

|

| ※出典: |

「東京都地域防災計画 震災編 (平成10年改正)[本冊] 東京都防災会議」 |

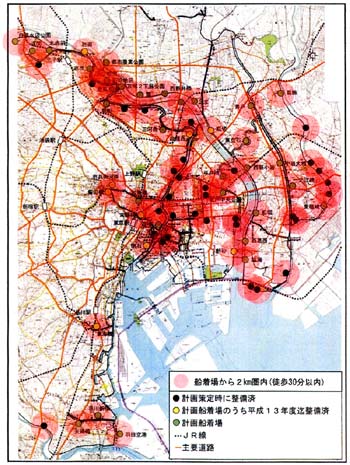

表−3.4.8に示す河川等の船着き場の整備状況を図−3.4.4に示す。ここに示したものは、航行可能な河川に新たに41箇所(緑と黄色の丸印)の防災船着場が加えられたものである。合計73箇所の防災船着場によって、概ね沿川の2km圏内(被災直後に徒歩で30分以内:図中の赤丸は船着場から2km圏内)を網羅でき、水上ネットワークを形成することが可能となる。防災船着場は「(1)避難経路としての機能(被災直後に必要な機能)」、「(2)物資輸送経路としての機能(応急復旧期に必要な機能)」、「(3)動経路としての機能(復興期に必要な機能)」の3つの機能を立地状況に応じて提供するものである。

| (拡大画面:380KB) |

|

図−3.4.4 防災船着き場の整備状況

(参考:「防災船着場整備計画 東京都建設局河川部パンフレット」) |

|