|

3. 調査結果

3.1 荒川に係わる調査結果

3.1.1 水域環境

(1)概要

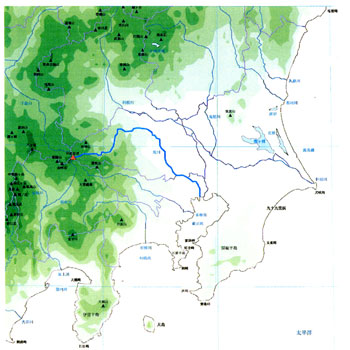

本事業の調査対象河川である荒川の位置は図−3.1.1に示すとおりである。荒川は、奥秩父山地の甲武信岳に水源を持ち、東京湾に注ぐ河川であり、全延長は173km、流域面積は2940m2である。

荒川はもともと利根川の1支川であり、1629年(寛永6年)の開削によって入間川筋に合流させられた結果、現在の河道がおおむね形成されたものである。

上流部は秩父山地を東流し、観光地を抱えている。中流部では埼玉県を東西に分けて南流し、東京都区内の都市を流下し、東京湾に注いでいる。

下流部は、明治40、43年の大洪水を契機として同44年に開削された人工の放水路であり、元々は現在の隅田川が荒川であった。

| (拡大画面:120KB) |

|

図−3.1.1 荒川の位置

(2)荒川水面利用の歴史

江戸時代、幕府は江戸の繁栄を支えるために、大河川の改修に着手し、関東一円の河川を結んだ。この事業により利根川、江戸川、荒川を中心とする河川交通網が完成し、広域的な舟運が行われるようになった。当時の舟運は、流域の年貢米と物産、木材等を江戸に運ぶことを目的としており、沿岸には多くの河岸(舟から荷物や人を揚げおろしする舟の発着場)が栄えた。

明治末期になると荒川をはじめとする河川沿岸には、産業の近代化に伴う工場の立地が盛んになり、舟による物資輸送も著しく増大した。

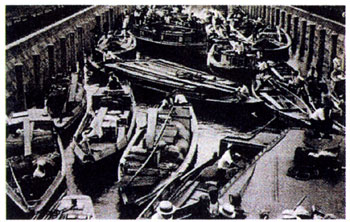

荒川放水路の完成(昭和5年)後、小名木川や新川、中川の交差部に設置された閘門では、1日1200隻もの舟が通航していた。

このように荒川の舟運は、江戸時代から戦前にかけて盛んに行われ、河岸(舟の発着場)も地域の拠点として栄えていたが、戦後、鉄道や自動車交通の発達に伴い、舟運は衰退の一途を辿った。

|

| 小名木川閘門(大正14年) |

|

| 荒川右岸堤新川交差部(大正15年) |

(3)荒川水面利用の現状

荒川の水面利用は利用形態から「水面上の利用」と「水際の利用」とに分けられる。水面上の利用は、かつては交通機関としての利用が主体であったが、現在では衰退し、競艇用ボートの練習、タンカーをはじめとする貨物船の運航、モーターボート・釣船・漁船、レジャー用の水上バス等の航行があげられる。

水際の利用は、各所にヨシ原等の自然の残された地区が残存しており、河辺固有の景観構成要素を形成するとともに、水生生物・水鳥等に良好な生息場を提供している。

現状では荒川の舟運は、交通機関としては衰退しており、レジャーの一環としての利用が主体となっている。しかし、近年の地球環境問題や阪神・淡路大震災のような緊急時の対応策としての舟運が見直され、さまざまな活用と活性化が期待されている。

具体的には、リバーステーション(緊急時は資材の運搬等を行う拠点、常時は水上バスの発着場)やスーパー堤防(水際の利用を拡大するとともに、洪水や地震に対して従来に堤防よりも格段に強い堤防)が整備されつつある。

(4)橋脚別橋梁空間

舟運の活用にあたっての物理的条件を本項では整理した。河川を航行する船舶が物理的に制限される事項は、大別して「河川内構造物(橋梁)による制限」と「水深による制限」がある。ここでは、荒川において船舶の航行が物理的に制限される箇所を抽出することを目的として、橋梁の桁下空間と船舶の諸元及び水深と船舶の諸元を整理した。

対象とした橋梁は、表−3.1.1及び図−3.1.2に示す荒川に架かる34橋である。比較の対象とした船舶の諸元は表−3.1.2に示すとおり代表的な船舶例として15パターンを設定した。

| No |

橋梁名称 |

線名 |

No |

橋梁名称 |

線名 |

| 1 |

高速湾岸線 |

高速湾岸線 |

20 |

地下鉄千代田線 |

営団千代田線 |

| 2 |

荒川河口橋 |

国道357号 |

21 |

千住新橋 |

国道4号 |

| 3 |

地下鉄東西線 |

営団東西線 |

22 |

西新井橋 |

尾竹橋通り |

| 4 |

葛西橋 |

葛西橋通り |

23 |

扇大橋 |

尾久橋通り |

| 5 |

地下鉄新宿線 |

都営新宿線 |

24 |

江北橋 |

|

| 6 |

船堀橋 |

|

25 |

荒川アーチ橋 |

高速中央環状線 |

| 7 |

荒川大橋 |

高速7号小松川線 |

26 |

鹿浜橋 |

環状7号 |

| 8 |

新小松川橋 |

国道14号 |

27 |

新荒川大橋 |

国道122号 |

| 9 |

総武線 |

JR総武線 |

28 |

高崎線・京浜東北線 |

JR高崎線・京浜東北線 |

| 10 |

平井大橋 |

蔵前橋通り |

29 |

埼京線・東北新幹線 |

JR埼京線・東北新幹線 |

| 11 |

木根川橋 |

|

30 |

戸田橋 |

国道17号 |

| 12 |

京成押上線 |

京成押上線 |

31 |

笹目橋 |

国道17号 |

| 13 |

新四ツ木橋 |

国道6号 |

32 |

幸魂大橋 |

東京外環自動車道 |

| 14 |

四ツ木橋 |

国道6号 |

33 |

JR武蔵野線 |

JR武蔵野線 |

| 15 |

高速6号線 |

高速6号向島線 |

34 |

秋ケ瀬橋 |

|

| 16 |

堀切橋 |

|

|

|

|

| 17 |

京成成田線 |

京成成田線 |

|

|

|

| 18 |

東武伊勢崎線 |

東武伊勢崎線 |

|

|

|

| 19 |

常磐線 |

JR常磐線 |

|

|

|

|

| No |

船種 |

トン数 |

船形(寸法m) |

| 全長 |

型幅 |

マスト高 |

満載喫水 |

| 1 |

台船(1) |

200t積 |

24.0 |

9.0 |

1.50 |

1.23 |

| 2 |

台船(2) |

500t積 |

36.0 |

12.0 |

4.75 |

1.58 |

| 3 |

台船引船 |

15t積 |

12.5 |

4.1 |

4.50 |

1.40 |

| 4 |

バージ |

500+積 |

32.0 |

7.7 |

3.20 |

2.90 |

| 5 |

バージ引船 |

- |

15.8 |

4.3 |

3.00 |

2.10 |

| 6 |

土砂運搬船(1) |

200t積 |

34.5 |

8.6 |

4.01 |

2.70 |

| 7 |

土砂運搬船(2) |

300t積 |

38.2 |

9.4 |

4.33 |

3.00 |

| 8 |

土砂運搬船(3) |

500t積 |

47.1 |

10.2 |

5.36 |

3.60 |

| 9 |

貨物船(1) |

300t積 |

42.0 |

8.1 |

4.87 |

3.20 |

| 10 |

貨物船(2) |

600t積 |

54.3 |

9.4 |

5.86 |

3.60 |

| 11 |

貨物船(3) |

1000t積 |

64.0 |

10.4 |

6.10 |

4.20 |

| 12 |

タンカー(1) |

200t積 |

31.2 |

6.5 |

3.48 |

2.50 |

| 13 |

タンカー(2) |

400t積 |

41.4 |

7.8 |

3.90 |

3.10 |

| 14 |

タンカー(3) |

600t積 |

48.9 |

8.6 |

4.29 |

3.50 |

| 15 |

内航コンテナ |

- |

50.0 |

8.0 |

3.50 |

3.00 |

|

| 出典: |

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」 日本港湾協会

「21世紀に向けた首都圏河川における水上交通ビジョン」 関東陸運局(H3)等 |

| (拡大画面:67KB) |

|

| 図−3.1.2 荒川に架かる橋梁 |

|