5. 軸系に関する船舶機関規則

5.1 中間軸

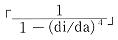

(1) 鍛鋼製の中間軸の径は、次の算式により算出した値以上であること。ただし、軸が中空であってその内径がその実際の外径の0.4倍以下である場合および中空でない場合は、次の算式中

を「1」と置き替えること。

| d0 : |

|

中間軸の径 |

(mm) |

| H : |

|

連続最大出力時の軸馬力 |

(馬力) |

| R : |

|

連続最大出力の中間軸の回転数 |

(rpm) |

| F1 : |

|

3・7表に掲げる係数 |

|

| K1 : |

|

3・8表に掲げる係数… |

|

| T0 : |

|

材料の規格最小引張強さ(kgf/mm2)。ただし、規格最小強さが100kgf/mm2を超える鍛鋼品にあっては100kgf/mm2とする。 |

|

| da : |

|

軸が中空である場合のその実際の外径 |

(mm) |

| di : |

|

軸が中空である場合のその内径 |

(mm) |

3・7表 F1の値

ディーゼル機関を主機とするものであって滑り継手を介す

る場合、 タービンを主機とする場合及び電気推進の場合 |

95 |

| 上記以外のディーゼル機関の場合 |

100 |

備考 滑り継手とは、流体継手、電磁継手又はこれらと同等の継手をいう。

3・8表 K1の値

| 一体フランジ継手の場合 |

1.0 |

| 焼きばめ、 押しばめ、 冷やしばめ継手の場合 |

| キーを設ける場合(備考1.) |

1.1 |

| 横穴を設ける場合(備考2.) |

| スプラインを設ける場合(備考3.) |

1.15 |

| 軸方向にスロットを設ける場合(備考4.) |

1.2 |

| 備考 |

1. キー溝端から中間軸の径の0.2倍以上離れた範囲については、K1を1.0とする軸の径まで減じて差し支えない。また、キー溝底の横断面のすみ肉半径は、中間軸の径の0.0125倍以上とする。

2. 穴の径は、中間軸の径の0.3倍以下とする。

3. スプライン形状は、JIS B 1601「角形スプライン」に適合するもの又はこれと同等のものであること。

4. スロットの長さは、1.4d以下、また、幅は、0.2d以下とする。この場合において、dはK1を1.0として算定した軸の径とする。 |

(2) 平水区域を航行区域とする船舶の中間軸の径については、(1)の算式においてF1を95として算定した値として差し支えない。

(3) 船尾管内にある中間軸であって、第1種プロペラ軸と同等の耐蝕性を有するものの径は、3)(1)の算式においてK2を1.15(第1種プロペラ軸として承認された析出硬化系ステンレス鋼製のものにあっては、0.94)として算定したプロペラ軸の径、その他のものの径は、軸の材料が炭素鋼鍛鋼品又は低合金鋼鍛鋼品であるものにあっては3)(1)の算式においてK2を1.21(オーステナイト系ステンレス鋼にあっては、1.16)として算定したプロペラ軸の所要径以上の値であること。

(4) 平水区域を航行区域とする船舶の船尾管内にある中間軸の径については、(2)の規定により算出した径の8%までの値を減少して差し支えない。

5.2 スラスト軸

(1) 主機のトルクを伝達する鍛鋼製のスラスト軸のスラスト受けカラーの根元における径およびローラベアリングをスラスト軸受に用いる場合の軸受部の径は、1)(1)の算式において、K1を1.1として算定した値以上であること。

なお、平水区域を航行区域とする船舶にあっては、1)(1)の算式においてF1を95として算定した値以上の値として差し支えない。

(2) (1)に掲げるところにより算定した径が中間軸の径より大きい場合、スラスト受台の前部又は後部におけるスラスト軸の径については、(2)に掲げるところにより算定した中間軸の径の値まで軽減して差し支えない。

5.3 プロペラ軸

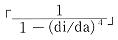

(1) 鍛鋼製のプロペラ軸の径は、次の算式により算定した値以上であること。ただし、第1種プロペラ軸として認められている析出硬化系ステンレス鋼および第2種プロペラ軸にあっては、次の算式中の

を「1」と置き替えること。また、軸が中空であってその内径がその実際の外径の0.4倍以下である場合は、次の算式中

を「1」と置き変えて差し支えない。

| dp : |

|

プロペラ軸の径 |

(mm) |

| H : |

|

連続最大出力時の軸馬力 |

(馬力) |

| R : |

|

連続最大出力時の軸馬力最大出力時の中間軸の回転数 |

(rpm) |

| K2 : |

|

3・9表に掲げるプロペラ軸の設計に関する係数 |

|

| Tp : |

|

材料の規格最小引張強さは(kgf/mm2)。ただし、規格最小引張り強さが60kgf/mm2を超える鍛鋼品又は47kgf/mm2を超える高力黄銅棒にあっては、それぞれ60kgf/mm2又は47kgf/mm2とする。 |

|

| di : |

|

軸が中空である場合その内径 |

(mm) |

| da : |

|

軸が中空である場合その実際の外径 |

(mm) |

(2) 船首側船尾管軸封装置の船首端下から中間軸の継手までは、中間軸の実径まで漸減して差し支えない。

(3) 平水区域を航行区域とする船舶のプロペラ軸の径については、(1)の算式により算定した径の8%までの値を減少して差し支えない。

(4) プロペラ軸および船尾管内にある中間軸の腐食の防止については、次に掲げるところによる。ただし、腐食のおそれのないものについては、この限りでない。

(イ) プロペラ軸および船尾管内にある中間軸は、軸身が海水に接触しないよう適当に保護されていること。

(ロ) プロペラ軸スリーブの船尾端とプロペラボスとの間には、海水が浸入しないよう有効な措置が講じられていること。

3・9表 K2の値

| 適用範囲 |

軸の種類及び材料 |

| 第1種プロペラ軸 |

第2種プロペラ軸 |

| 折出硬化系ステンレス鋼製のものであって使用が認められているもの |

左記以外のもの |

炭素鋼又は低合金鋼製のもの |

オーステナイト系ステンレス鋼製のものであって使用が認められているもの |

| プロペラ軸のプロペラ取付けテーパ部大端部(プロペラの取付けがフランジ構造の場合は、 フランジ前面部)からの最後部の船尾管軸受の船首端までの間又は2.5dpの範囲のうち、 いずれか広いほうの範囲 |

プロペラとプロペラ軸との取付けをキーレスで行う場合又はフランジ継手で行う場合 |

1.03 |

1.22 |

1.30 |

1.26 |

| プロペラとプロペラ軸との取付けをキーで行う場合 |

1.05 |

1.26 |

1.33 |

1.28 |

| 上記の範囲を除き、 船首側に向かって、 船首側船尾管シール装置の船首端下までの範囲 |

0.94

(備考) |

1.15

(備考) |

1.21

(備考) |

1.16

(備考) |

備考(1) 境界部は、テーパをつけて軸の径を減少させること。

(ハ) プロペラ軸とプロペラキャップ又はプロペラボスとの間のすき間には、油脂類をつめ込む等の方法により軸の海水による腐食を防止するための措置が講じられていること。

(ニ) 軸の防蝕において、次に掲げる場合は、一体のスリーブと同等とみなす。

(i) 2以上のスリーブを焼きばめ又は圧入した後、スリーブの厚さの2/3以上にわたり同質の材料で溶接又は鋳かけしたものであって、予備試験を行った結果、一体のスリーブと同一の効力を有することが確認され、かつ、その予備試験と同一の要領で施工したもの。

(ii) 分装式スリーブ間の軸身部にゴム巻を施工したプロペラ軸又は船尾管内にある中間軸であって、管海官庁が認めたもの。

(iii) (i)および(ii)に掲げる防蝕方法以外の防蝕方法で施工したものであって、管海官庁が認めたもの。

(5) プロペラ軸又は船尾管内にある中間軸であって、スリーブを設ける場合については、次に掲げるところによる。

(イ) スリーブの厚さは、次の算式により算定した値以上であること。

t1=0.03dp+7.5

t2=(3/4)t1

| t1 : |

|

船尾管軸受又は張出軸受の軸受面に触れる部分の厚さ |

(mm) |

| t2 : |

|

その他の部分の厚さ |

(mm) |

| dp : |

|

(i)の算式により算出したプロペラ軸の径 |

(mm) |

(ロ) スリーブは、軸に焼きばめされるか、又は水圧で圧入されたものであって、かつ、ピン、ねじ等で固定されたものでないこと。

5.4 軸継手および軸継手リーマボルト

(1) 軸継手ボルトの軸継手連結面における径は、次の算式により算定した値以上であること。

| db : |

|

ボルトの径 |

(mm) |

| d0 : |

|

1)(1)の算式により算定した中間軸の径(mm)。この場合において、K1については、1.0として差し支えない。 |

|

| n : |

|

ボルトの数 |

|

| D : |

|

ピッチ円の径 |

(mm) |

| T0 : |

|

中間軸の材料の規格最小引張り強さ |

(kgf/mm2) |

| Tb : |

|

ボルトの材料の規格最小引張り強さ(kgf/mm2)。ただし、規格最小引張り強さが100kgf/mm2を超える場合は、100kgf/mm2とする。 |

|

(2) 軸継手のピッチ円上の厚さは、対応する軸の所要径の0.2倍以上の値であり、かつ、対応する軸材料の引張強さと同じ値を有するとして算定した継手ボルトの所要径以上の値であること。ただし、プロペラ取付用継手部のピッチ円上の厚さは、中間軸の所要径((1)の算式において、K1を1.0およびT0を40kgf/mm2として算定した値として差し支えない)の0.27倍以上の値であること。

(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、管海官庁が差し支えないと認めた場合については、中空補正を行わない中間軸の径を用いて差し支えない。

(4) 軸継手の根元には、軸の径の0.08倍以上の半径の丸味がつけられていること。この場合において、座ぐりは、丸味にかかってこないこと。

(5) 軸継手が組立形のものである場合、当該軸継手は、軸のトルク伝達に対し十分な強度を有し、かつ、後進力にも耐え得る構造のものであること。この場合において、軸に過度の応力集中が生じないものであること。

5.5 船尾管および張出軸受

(1) プロペラの重量を支える船尾管の軸受の後端又は張出し軸受の構造については、次に掲げるところによる。

(イ) 海水潤滑を行う軸受

(i) 長さは、3)(1)の算式により算定したプロペラ軸の径(中空である軸にあっては、中空補正後の径)の4倍又は実径の3倍のうちいずれか大きい方の値以上であること。

(ii) 清浄、かつ、十分な潤滑冷却水が流通できるような適当な措置が講じられていること。

(ロ) ホワイトメタルを用いる油潤滑を行う軸受

(i) 長さは、3)(1)の算式により算定したプロペラ軸の径(中空である軸にあっては、中空補正後の径)の2.5倍又は実径の2.0倍のうちいずれか大きい方の値以上であること。

(ii)(i)の規定にかかわらず、軸受内部の油の温度を確認する装置が備え付けられている場合、軸受の長さについては、3)(1)の算式により算定したプロペラ軸の径の2.0倍又は実径の1.5倍のうちいずれか大きい方の値以上として差し支えない。

(iii) 船尾管内には、常時油が満たされていること。

(iv)重力タンクの静圧を利用して給油を行う場合、当該重力タンクは、最高満載喫水線より上の位置に設置され、かつ、低油面警報装置が備え付けられたものであること。ただし、当該重力タンクの静圧が水圧より下回っても差し支えない形式の場合、当該重力タンクは、最高満載喫水線より上の位置に設置されていなくても差し支えない。

(v)船尾管は、アフトピークタンクの中の水に浸漬させるか、又は他の適当な方法により冷却されていること。

(vi)船尾管後端部又は張出し軸受内面上部と軸との間のすき間は、3・10表に掲げる値以下であること。ただし、油潤滑方式等の支面材を使用しない方法による場合にあっては、製造所の設計値として差し支えない。

3・10表 支面材のすき間

| プロペラ軸の径 |

支面材のすき間の限度 |

| 230mm以下のもの |

6mm |

| 230mmを超え305mm以下のもの |

8mm |

| 305mmを超えるもの |

9.5mm |

5.6 その他

(1) 船舶の推進に関係のある補機であって管海官庁が指示するものおよび発電機に動力を伝達する軸については、1)の規定を準用する。

(2) 特殊な軸封装置(グランドパッキン式以外のものをいう)の形式、構造および材料については、管海官庁の了解を得ること。

(3) 主として結氷した水域又は浮氷の多い水域を航行する船舶のプロペラ軸の径は、3)の(1)の算式により算定した値の1.05倍以上であること。