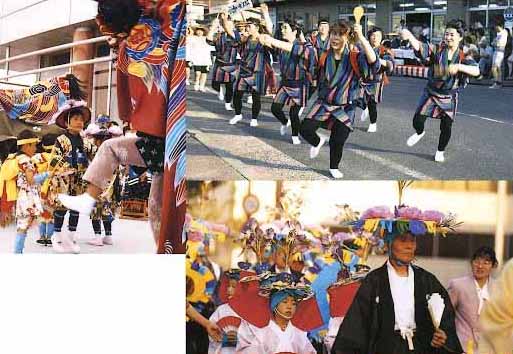

5/25(日)伝統芸能賑やかパレード 松江大橋−カラコロ広場−県庁前

地元島根と全国各地の祭りや山車が笛や太鼓に合わせ軸やかなパレードを繰り広げます。

☆島根県内の団体は「だんだんステージ」にも出演します。

12:00〜13:30

●洲本民踊おまあや

兵庫県洲本市 出演/洲本民踊おまあや復興会

「おまあや」とは、淡路の方言で、女性から男性への「おまえさん」という呼びかけ。江戸時代後期に流行った民謡がもとになって生れた断りで、「ホンマの事かいなあ、ウソウソ」というオチでしめくくります。庶民的な渋ウチワがパンパンと心地よく響いて、踊りの雰囲気を盛り上げます。

●鳥取しゃんしゃん傘おどり

鳥取県鳥取市 出演/鳥取県東部わかとり会

因幡地方に伝わる勇壮な踊りで、江戸時代末期の大早魅に悲願を込めて踊った雨乞いの踊りが発展したものです。人月のお祭りには四千人もの踊り手が、シャンシャンと爽やかな鈴の音と唄に合わせて踊ります。

●松江要行列

島根県松江市 出演/松江市鼕行列保存会

松江神社の御輿を先頭に、各町の行列が十三・三台続きます。歳徳神信仰のとんど祭りが発達して今日の鼕と呼ばれる鳴物に発展したもの。豪快で清々しい鼕の音が金色の夕日に映える町並にこだまして、宍道湖上に響き渡ります。

●三谷神社投獅子舞

島根県出雲市 出演/三谷神社投獅子舞保存会

島根県指定無形民俗文化財

三谷神社の獅子舞は、出雲地方古来の獅子舞の型を伝えるものとして今では希少な存在です。二人立ちの獅子を軸に鼻高面と鬼面が舞います。伊勢流のような段区切りがなく、鑑賞本位に堕しない素朴な神事芸能です。

●荒茅盆踊り

島根県出雲市 出演/荒茅盆踊り保存会

出雲市指定無形文化財

荒茅盆踊りは、江戸時代の初期に出雲阿国が出雲大社地域に伝えた念仏踊りに由来します。元禄のころ隆盛を極めたこの大社踊りを、当時の村人が習い、踊り伝えたのが起源とされる農村娯楽です。

●河下盆踊り

島根県平田市 出演/河下盆踊り保存会

河下甚句踊りは、元弘の乱に敗れて隠岐に流された後醍醐天皇が倒幕を祈願された時に一山の僧徒が集まって念仏踊りをしたのがその起源であるといわれます。また出雲の阿国がこの踊りの手をもとに歌舞伎を編み出したとも伝えられています。

●隠岐しげさ節

島根県隠岐郡西郷町 出演/隠岐民謡協会・島根県フォークダンス連盟

しげさ節は、柏崎の美男の出家さん(しゅっけさ―)を賞賛して盆唄に歌ったのが起源であるといわれ、この「しゅげさ節」が隠岐の島前に伝わり、しげさ節として各地で愛唱されるようになりました。

●石見神楽

島根県那賀郡旭町 出演/都川神楽団

江戸時代末期より神官神楽としてその歴史が始まります。奉納神楽のほか、公演活動を続けながら伝統的な六調子神楽の保存継承に努めています。木彫りの面で舞う鍾馗や大蛇など二十二種目のレパートリーを持つ中で今回は天の岩戸を演じます。

●安来節

島根県安来市 出演/安来節保存会

藩政時代には出雲産の砂鉄の積み出し港として栄えた安来の港で、船頭たちによってうたわれていたものです。踊りとしての「鯲すくい」は元は「土壌すくい」ともいわれています。毎年八月に安来節全国優勝大会が開かれます。

●キンニャモニャ

島根県隠岐郡海士町 出演/海士町商工会婦人部・隠岐しやくなげ会

海士町は古い歴史と文化の町で、民謡の宝庫としても知られています。「キンニャモニャ」というユニークな名前の出来は定かではありませんが、九州熊本の騒ぎ唄を北前船の船乗が伝えたものといわれます。

●鈴かけ馬おどり

●郡上おどり

●晋州劔舞・鼓舞

記念公演(5月23日)をご覧ください。

●大杉ざんざこ踊

●赤崎神社楽踊

●白間津おどり

●伊那谷の屋台獅子

地域伝統芸能公演(5月24日)松江市 くにびきメッセ 大ホールをご覧ください。

●西中之条獅子舞

●今治の継ぎ獅子

地域伝統芸能公演(5月25日)松江市 くにびきメッセ 大ホールをご覧ください。