|

(4)建設リサイクル

(1)法制度および背景

2002年5月に施行された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、建設リサイクルは実施されている。

建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割、不法投棄量の約6割を占めていた。さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されている。

このような背景を受けて、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、本制度が定められた。

(2)対象

特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)を対象に、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付ける。

(3)処理のしくみ

特定建設資材を用い、一定規模以上の解体工事・新築工事を実施する場合は、工事受注者が分別解体および再資源化を行わなければならない。対象となる建材は、建設発生木材、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊であり、チップや再生骨材への再資源化が行われる。

図2-11 建設リサイクルのフロー

表2-5 対象となる特定建設資材

| 品目 |

再資源化 |

| 建設発生木材 |

チップ化し、木質ボード、木材チップ(堆肥等原材料)などに再資源化(再資源化が困難な場合は焼却による縮減) |

| コンクリート塊 |

破砕、選別、混合物除去、粒度調整などを行い、路盤材、骨材などへ再資源化 |

| アスファルト・コンクリート塊 |

破砕、選別、混合物除去、粒度調整などを行い、再生加熱アスファルト混合物、路盤材などへ再資源化 |

|

|

資料)環境省ホームページより三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

|

表2-6 対象となる建設工事規模

|

【分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準】

1)建築物の解体工事では床面積80m2以上

2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上

3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上

4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上

|

|

(4)処理の役割

建設リサイクルについては、以下のように、資材製造から廃棄物処理に至るまでの関係する事業者に対して、排出の抑制および再生利用の促進に資する役割が求められている。

特に、リサイクルを促進する上で重要な主体となる、工事を受注し分別解体工事を営む事業者(土木工事業、建築工事業および、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は除く)は、都道府県知事の登録が必要となっている。

表2-7 建設リサイクルに係る関係主体の役割

|

基本的方向 |

排出の抑制 |

再生利用の促進 |

| 関係者全体 |

適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ積極的に参加 |

適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ積極的に参加 |

リサイクル材の需要の創出及び拡大に積極的に取り組む |

| |

資材製造業者 |

品質等の表示

分別解体等及び再資源化等が困難となる素材の非使用 |

工場におけるプレカットの実施

建設資材の耐久性の向上

修繕の実施及びその体制整備 |

リサイクル材をできる限り多く含む建設資材の開発及び製造 |

| 設計者 |

建設資材の選択など設計時の工夫

分別解体等の費用の低減 |

構造駆体等の耐久性の向上

長期的使用に資する設計

端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択 |

リサイクル材をできる限り利用した設計

リサイクル材の利用について発注者に対する理解を求める |

| 発注者 |

元請業者に対する明確な指示 |

建築物等の長期的使用に配慮

建設資材の再使用 |

リサイクル材をできる限り選択 |

| 建築物の所有者 |

適切な維持管理及び修繕を行い、建築物等を長期的に使用する。 |

| 施工者 |

義務の適切な実施

施工方法の工夫、建設資材の選択 |

端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択

端材の発生の抑制

再使用可能な施工方法の採用

耐久性の高い建築物等の建築 |

リサイクル材をできる限り利用

リサイクル材の利用について発注者に対する理解を求める |

| 元請業者 |

中心的な役割を担っていることを認識

下請け業者に対する明確な指示 |

| 廃棄物処理者 |

適正な再資源化等の実施 |

|

リサイクル材の品質の安定及び安全性の確保 |

| 国及び地方公共団体 |

調査、研究開発、情報提供、啓発普及及び資金の確保 |

自ら発注者となる場合、排出の抑制に率先して取り組む |

調査、研究開発、情報提供、啓発普及及び資金の確保

リサイクル材を率先して利用 |

|

|

資料)国土交通省ホームページより三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

|

(5)自動車リサイクル

(1)法制度および背景

2005年1月1日に施行された「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)に基づき、自動車リサイクルは実施されている。

使用済自動車は、中古部品や金属回収の観点から価値が高く、従来から国内の自動車解体業者等によって80%程度(重量ベース)がリサイクルされてきた。しかし、近年は、産業廃棄物の最終処分場の逼迫によるシュレッダーダストの処分費の高騰や、鉄スクラップ価格の低迷により、従来のリサイクル・処理システムがうまく機能しなくなっていた。また、費用を支払って使用済自動車を引き取ってもらう逆有償化の現象が生まれ、負担を嫌った業者等による不法投棄が多発し、大きな社会問題となっていた。さらに、回収に高度な技術を要するフロン類や、エアバッグ類の適正処理という新たな環境問題への対応も必要となってきた。

このような背景を受けて、自動車メーカーも含めた適切な役割分担に基づくリサイクルシステムの構築を図るため、本法制度が定められた。

(2)対象

対象となる自動車は、被けん引車、二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車などを除く、すべての自動車である。

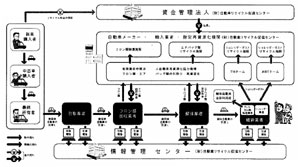

(3)処理のしくみ

使用済みの自動車は、自動車リサイクル法の制定により、図2-12のフローに沿ってリサイクル処理される。具体的には、エアコンの冷媒として使われ、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があり処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つの処理を自動車メーカー・輸入業者が担うことが義務づけられた。

1)リサイクル料金の預託

自動車所有者は新車購入時、車検時にリサイクル料金を国が指定した資金管理法人である(財)自動車リサイクル促進センターに預託し、(財)自動車リサイクル促進センターよりリサイクル券を受け取る。

2)使用済自動車の引取

使用済自動車の最終所有者は、引取業者に引き渡す。

3)フロン、廃油、廃液の抜き取り

フロン、廃油、廃液を抜き取る。回収されたこれらは専門処理業者で処理される。抜き取り後の使用済自動車は解体業者に引き渡される。

4)部品取り外し

バッテリーやタイヤ、ホイール、エアバッグ類を回収する。エアバッグ類は自動車メーカー・輸入業者(又は委託業者)で処理される。また、再利用できる品質の車体パーツもとり外す。廃車ガラ(解体自動車)は破砕業者に引き渡される。

5)破砕

破砕処理を行う。金属くず等は有用部品、有用金属として再資源化される。シュレッダーダストは自動車メーカー・輸入業者(又は委託業者)で処理される。

図2-12 自動車リサイクルのフロー

| (拡大画面:106KB) |

|

|

|

|

|

資料)(財)自動車リサイクル促進センターホームページ

|

|