|

川底の生きものをみに行こう

戸板女子短期大学講師

西澤幹雄

昭和10年生まれ。東京教育大学理学部生物学科卒業。東京都立豊多摩高等学校長を最後に教職を退き、東京都高尾自然科学博物館嘱託を経て現職。元日本生物教育学会副会長、元日本生物教育会会長。

「生物」石川文也・上原勉・西澤幹雄編(分担著編)講談社刊、「生物観察実験ハンドブック」今堀宏三・山極隆・山田卓三編(分担著)朝倉書店刊、「生物教育用語集」日本動物学会・日本植物学会編(分担著)東京大学出版会刊、「東京都の自然」24、25、26、27号(分担著)東京都高尾自然科学博物館刊などがある。

1. 川と生物

水源から発した川は、小さな小川となり、そのうちに、いくつかの小川が集まり、山の麓へ流れていく、これらの川もいくつかが集まり、やがて大きな川になっていく。源流の小川の水は栄養分が少ない。周囲の植物からの落ち葉が入り、小石の表面に藻類ができてから、少しずつ栄養分が増え、これらを食する動物が生息してくる。渓流といわれる川では、水生昆虫がいて、これらを食べる魚がいる。昆虫や魚類からの排泄物や遺体は、少しずつ川に栄養分を増やしていく。川に生物が生息すれば栄養分は増えていくが、山麓を流れる川になると、人の生活からの様々なものが入り込んでくる。このため自然状態では見られない急激な栄養分の増加や、自然状態にはない物質などが増えてくる。

川に生息する生物は、これらの各場所の環境で、それぞれ生息できるものが生きている。植物であれば、光、栄養分、水流・流量、河床の地質などの状態によって生息する種類は異なる。動物であると、食物となる植物や動物を獲得し易い場所、繁殖しやすい場所などによって生息する種類が異なってくるが、川の汚れの状態によって生息できる種類が大きく左右される。

2. 川の汚染と生物

川の汚れに対する生物をみると、その汚れに耐えられる生物と耐えられない生物とに分けることができる。水源に近い渓流などの、所謂きれいな水に生息する生物で、その下流の少し汚れた水には生息していない生物は、その汚れに耐えられない生物なのである。このような生物は、きれいな水にしか棲めないとして、この生物が棲んでいればきれいな水であるという指標生物となる。例えばプラナリアなどがいる。汚れに耐えられる生物は、きれいな水の所だけではなく、汚れた水の所にも棲んでいる。例えばヒル。

3. 汚れた水の分け方

川の水の汚れに対する分け方は、次のように分ける方法がある。

生物学的水質階級

I (きれいな水):貧腐水性

II (少し汚れた水):β中腐水性

III (汚れた水・汚い水):α中腐水性

IV (たいへん汚れた水・大変汚い水):強腐水性

4. 水質階級と指標生物

例として、環境庁「水生生物による水質の調査法」を、「東京の川と海の生きもの」東京都環境局発行より紹介する。

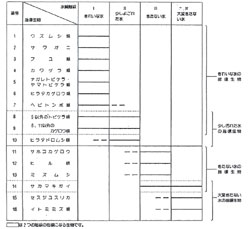

水質階級と指標生物の生息範囲

環境庁「水生生物による水質の調査法」、4版から引用しました。

|

(拡大画面:92KB)

|

|

水質など環境の状態を私たちに教えてくれる生物を、指標生物といいます。

上の表には、水の汚れの程度をI(きれいな水)からIV(大変きたない水)までの4階級に分け、それぞれの階級の指標となる16種の生物(または生物群)と、それらの生息する範囲が示されています。

表の中で、――はその水質階級によく出現して、その階級のよい指標になることを意味し、−−は出現することはあっても、その水質階級の指標にはなりにくいことを示します。

(注)水質階級のI〜IVと、専門的にいわれる生物学的水質階級(汚水生物系列)との関係は、次のようになっています。

I(きれいな水):貧腐水性 III(きたない水):α中腐水性

II(少し汚れた水):β中腐水性 IV(大変きたない水):強腐水性

|

(拡大画面:219KB)

|

|

|

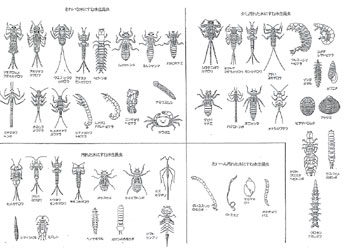

(「水生昆虫の観察」より 図 谷 幸三)

|

5. 水生昆虫

川の汚染を調べるのに、指標生物として水生昆虫が重要な役割を持つ。そこで、水生昆虫について特にカゲロウ類、カワゲラ類、トビケラ類、トンボ類を中心にして見ていきたい。

例として、高尾・案内川の調査をあげる。

|