|

2.4.4 デジタル画像処理方法の検討

(1)デジタル幾何補正画像処理プログラムの仕様

表13. デジタル幾何補正画像処理プログラムの仕様

| 項目 |

内容 |

| 入力ファイル |

海底面画像データファイル |

| 図法 |

メルカトール図法 |

原点緯度経度値を入力。 |

| TM図法 |

0〜19系。0系は任意。 |

| UTM図法 |

1〜60zone。 |

| 縮尺 |

1/500〜1/200000。 |

| 画像出力解像度(dpi) |

150、180、300、600、1200から選択 |

|

送受波器の動揺及び送受信ビーム幅を考慮したデジタル幾何補正画像処理プログラムの仕様を表13に示す。海底面画像データファイル作成プログラムで抽出した海底面画像データファイルを入力し、メルカトール、TM、UTM図法に投影、描画させるものである。

本研究では、SeaBat8101の解像度5cmを最大限に有効とするために、1/500スケールについてはグリッドサイズを4.233cmとした。また1/1000スケールについては、8.467cmとした。

(2)音響画像処理

(a)名古屋港音響画像

本プログラムを用いてデジタル画像処理を実施した。名古屋港実験でターゲットを捉えた測線を図73に示す。また画像処理結果を図74〜86に示す。それぞれの測線において、HYPACK収録及び別収録のデータ収録装置で得られた海底面画像データを用いて音響画像を作成した。

図73. ターゲットを捉えた測線図

| (拡大画面:133KB) |

|

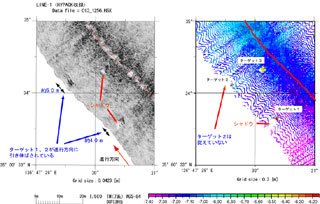

図74. 名古屋港LINE-1の拡大画像(HYPACK収録)

LINE-1は航跡の蛇行に加えてロールの大きな変化により、水深のビーム中心軸の変化が顕著に表れた測線である。したがって他の測線の水深図よりもターゲットの形状を把握することが難しい。またロール変化の影響により、入射補角が40度を超える外側ビームによって計測された水深値の精度劣化が見られたため、手作業によって削除した結果、ターゲット2を捉えることができなかった。

名古屋港実験の海底面画像データは、探査幅が水深の探査幅に比べて狭くなるが、外側ビームの水深データを削除したため、結果として海底面画像データの探査幅の方が広くなり、ターゲット2を捉えることができた。シャドウはターゲット1、3共に、水深及び音響画像図に表れている。また音響画像には、送受信ビームの拡がりにより、ターゲット1、2が進行方向に引き伸ばされて画像化されている。

図75. 送受信ビームの拡がりによる画像の歪み

ターゲット1、2の送受信ビームの拡がりによる画像の歪みの概念図を図75に示す。送受波器位置から斜距離が短いターゲット1は、ターゲット2に比べて歪みが小さい。

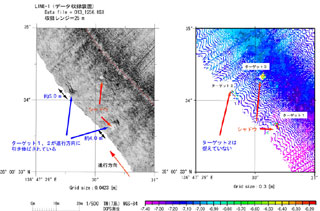

データ収録装置で得られた海底面画像データのLINE-1の拡大音響画像を図76に示す。データ収録装置で収録する海底面画像データは、各海底面画像データを2バイトで収録するために、1バイトのHYPACK収録に比べて、データ収録上のダイナミックレンジが広いことが特徴である.

| (拡大画面:133KB) |

|

図76. 名古屋港LINE-1の拡大画像(データ収録装置)

| (拡大画面:81KB) |

|

図77. 名古屋港LINE-2の音響画像(HYPACK収録)

|