|

3 文化資源の活用状況

(1)文化資源の活用と密接な施設やイベントの展開状況

(1)博物館・資料館・美術館等

地域の文化施設やイベント等は、「2 文化資源の賦存状況」で、文化資源の一分野としてとりあげたが、一面では、地域に賦存する歴史・文化・自然資源を認識し、活用した結果、あるいは活用するための装置ととらえることもできる。

対象地域には、数多くの博物館・資料館・美術館等が分布している。特に、笠間市、下館市に美術館が集積していること、結城市、真壁町、笠間市に石や織物といった地場産業をテーマとする資料館が多く立地していることなどが特徴としてあげられる。

最近では、笠間工芸の丘(笠間市)、くれふしの里古墳公園(内原町)など、地域の文化的特性を学習とレクリエーションに積極的に結びつけようとするスポットの整備も進んできている。

この他・笠間市に図書館・文化会館計画、下館市に資料館及び、文化村整備計画がある。

図表2−12 博物館・資料館・美術館の状況

| 市町村 |

博物館・資料館 |

美術館 |

公園等 |

| 結城市 |

結城市伝統工芸館 本場結城紬染色資料館手緒里 本場結城紬郷土館 郷土資料館 |

|

|

| 関城町 |

|

|

(史跡整備計画) |

| 下館市 |

あぜみち考古館 川澄民俗資料館 時の会「蔵」 |

板谷波山記念館 中村美術サロン ギャラリー「おっこの部屋」 |

(文化村構想) |

| 協和町 |

協和町農業資料館 |

|

県西総合公園 |

| 明野町 |

|

|

晴明橋公園 |

| 真壁町 |

真壁町歴史民俗資料館 真壁藍工房 |

|

|

| 大和村 |

|

|

花の入公園 |

| 岩瀬町 |

町中央公民館展示室 香取資料館 |

月山寺美術館 |

磯部桜川公園 富谷山公園 |

| 笠間市 |

石の百年館 |

茨城県陶芸美術館 笠間日動美術館 笠間稲荷美術館 田中嘉三記念館 日動スポーツカーミュージアム |

笠間芸術の森公園 笠間工芸の丘 つつじ公園 山麓公園 |

| 友部町 |

友部町立歴史民俗資料館 |

|

北山公園 |

| 内原町 |

内原町郷土史義勇軍資料館 |

|

くれふしの里古墳公園 |

|

資料: |

本調査の一環で実施した市町村アンケートへの回答及び添付資料より作成 |

(2)新しい地域イベント

対象地域には、伝統的な祭のほか、新たな文化振興や地域おこしをねらった新しいイベントも数多くみられる。例えば、結城市の「紬のふる里結城まつり」、笠間市の「陶炎祭」、「笠間焼きフェア」、「匠のまつり」、「ストーンフェスティバル」、大和村の「石まつり」、岩瀬町の「世界みかげ石引き選手権」など、伝統的な地場産業に依拠するイベント、筑西8市町村をあげてのまつり「やっぺえ」、関城町の「どすこいペア」などの地域おこしイベント、下館市の「下館薪能」、明野町の「町民ミュージカル」など新しい芸術文化イベントなど、特色あるものが少なくない。

図表2−13 対象地域における主要なイベント(市町村別)

| 市町村 |

主な行事 |

| 結城市 |

桜まつり(4月)、夏祭り(7月)、結城市民まつり(10月)、紬のふるさと結城まつり(11月) |

| 関城町 |

辻集落の火渉(2月)、太々神楽(3月)、祇園祭/どすこいペア(8月)、関公墓前祭文化祭/町民音楽祭(11月) |

| 下館市 |

祇園まつり(7月)、灯ろう流し/花火大会/盆踊り(8月)、農業まつり(9月)、下館薪能(10月)、なんてったって下館商工産業まつり(11月) |

| 協和町 |

音楽鑑賞のつどい(10月)、小栗判官まつり(12月) |

| 明野町 |

桜まつり/薪能(4月)、花とやすらぎの里ひまわりフェスティバル(8月)、コスモスフェスティバル(10月)、ふれあい祭り(11月)、町民ミュージカル公演(12月) |

| 真壁町 |

神武祭(4月)、祇園祭(7月)、かったて祭(8月)、キセル祭り(9月)、火渉祭(12月) |

| 大和村 |

鍬の祭(1月)、大和の石まつり/さくら祭り(4月)、あじさい祭り(6月) |

| 岩瀬町 |

桜まつり(4月)、納涼大会(8月)、町民まつり(11月)、大飯まつり(12月) |

| 笠間市 |

初詣(1月)、節分祭(2月)、つつじ祭り/陶炎祭(5月)、笠間のまつり(8月)、菊まつり/笠間焼フェア(10月)、匠のまつり/流鏑馬(11月)、シティマラソン(12月) |

| 友部町 |

ふるさと友部まつり/町民運動会(10月)、友部健康マラソン(12月) |

| 内原町 |

商工夏まつり(8月)、ふれあいまつり/有賀神社磯渡(11月) |

|

資料: |

茨城県市町村ガイド「IBARAKI NOW」(平成13年)より作成 |

(2)観光動向からみた評価

対象地域では、観光入込客調査の対象となっている観光地として、笠間市(佐白山公園、笠間稲荷)、岩瀬町(上野沼やすらぎの里)、大和村(雨引観音)、結城市(結城紬)が挙げられている。観光入込客の状況をみると、県外客も少なくないものの、日帰り客が9割を占めるなど、「首都近郊の日帰り観光地」としての性格が強い。

最近では、笠間工芸の丘、真壁町の古い町並みなど、新しい観光スポットが増えているものの、観光産業の形成などはいまだ弱く、観光協会があるのも笠間市だけである。文化資源の観光への活用は、いまだ薄い地域であるといえる。

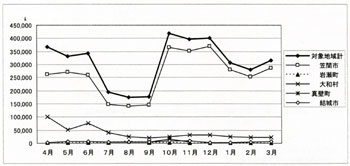

(1)観光入込客数の規模と推移

笠間市が、年間観光客入込三百万人規模の観光地になっている。他は比較的規模が小さいが、最近では大和村が入込数十万人規模の観光地となりつつある。

笠間は、1999年に大きな落ち込みがみられ、年間入込客数が二百万人を割ったが、笠間芸術の森公園の整備、北関東自動車道友部インターの開通などの効果もあり、2001年には再び三百万人台に復調した。

結城市は、十年前は十万人規模の入り込みがみられたが、最近では半減している。

図表2−14 対象地域における観光入り込み客数の推移

| (拡大画面:37KB) |

|

| (注) |

調査地点は、笠間市(佐白山公園・笠間稲荷)、岩瀬町(上野沼やすらぎの里)、大和村(雨引観音)、真壁町(果樹園)、結城市(結城紬) |

| 資料: |

「全国観光動向」日本観光協会 |

(2)観光客の状況

観光客の居住地は、県外と県外が概ね半数ずっとなっているが、日帰り客が9割で、宿泊客は1割と低率である。「首都近郊の日帰り観光地」のひとつといえる。

図表2−15 |

対象地域における日帰り宿泊別・居住地別入込観光客の状況(平成13年度) |

| |

対象地域計 |

笠間市 |

岩瀬町 |

大和村 |

真壁町 |

結城市 |

入込観光客計

構成比 |

3,702,400 |

3,134,100 |

20,900 |

466,300 |

21,400 |

59,700 |

| 100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

日帰り客

構成比 |

3,340,500 |

2,789,300 |

16,100 |

452,300 |

23,700 |

59,100 |

| 90 |

89 |

77 |

97 |

98 |

99 |

宿泊客

構成比 |

364,700 |

344,800 |

4,800 |

14,000 |

500 |

600 |

| 10 |

11 |

23 |

3 |

2 |

1 |

県外客

構成比 |

1,698,500 |

1,473,000 |

9,200 |

177,200 |

3,900 |

35,200 |

| 46 |

47 |

44 |

38 |

16 |

59 |

県内客

構成比 |

2,006,700 |

1,661,100 |

11,700 |

289,100 |

20,300 |

24,500 |

| 53 |

53 |

56 |

62 |

84 |

41 |

|

|

資料: |

「茨城の観光レクリエーションの現況」(平成13年度) |

(3)月別入り込み状況

笠間を中心に、10〜12月が観光シーズンのピークとなっており、次いで3〜6月に山がみられる。社寺の行・祭事や産業・芸術関係のイベント、季節の花や紅葉などが誘客の要因となっていると推測される。

夏祭りの多い7〜8月は最も入り込みが少なく、地元住民のための季節となっているともいえる。

図表2−16 対象地域における月別観光客入込数(2001年度)

| (拡大画面:33KB) |

|

| (注) |

調査地点は、笠間市(佐白山公園・笠間稲荷)、岩瀬町(上野沼やすらぎの里)、大和村(雨引観音)、真壁町(果樹園)、結城市(結城紬) |

| 資料: |

「全国観光動向」日本観光協会 |

|