|

3.5 橋梁の耐震性

道路は、都市活動を支える根幹的都市施設であり、震災時には、消防、避難、救命・救助、医療活動などの活動に重要な役割を果たすだけでなく、オープンスペースとしても重要な役割を果たす。

このため、骨格幹線道路や地域幹線道路の整備を東京都、埼玉県では促進しており、延焼遮断帯や避難路としての機能の向上を図るとともに、消化や救援活動の困難な区域を解消することを図っていく計画とされている。

特に、橋梁は、道路の一部として、安全で円滑な交通のため、重要な役割を果たすとともに、河川や鉄道などによって分断されている地域を結ぶ主要な施設である。市街地においては、防災上、橋梁の果たす役割は大きいと考えられる。

そのため、震災時においては、避難、救援・救護活動などの支障のないように、橋梁の新設を促進するとともに、市街地や主要路線上の老朽橋梁、耐震性の不足している橋梁、交通上のボトルネックとなっている橋梁について、架替え・補強等の整備が進められている。

ここでは、橋梁の耐震補強についての整理を既存資料に基づいて行った。耐震性についての考え方であるが、東京都では、橋梁が供用中に1〜2度発生する確率をもつ中レベルの地震動、直下地震に起因する地震動を考慮の対象としている。しかし、すべての橋梁を地震動に対して常に無傷で耐えられるように整備することは技術的・財政的にも限界があるため、次のように対応することとされている。

| (1) |

生命の安全を第一とし、施設の被害はある程度容認しつつも施設全体の被害を最小限に食い止めるために施設構造物等の「重要度」に応じた耐震性向上を図る。 |

| (2) |

耐震性の確保には個々の施設構造物等の耐震設計のほか、代価性や多重化等に配慮し、総合的なシステムの機能を確保する。 |

※考え方の出典:「東京都地域防災計画 震災編(平成10年修正)[本冊]」

(1)橋梁の耐震性

耐震性と施設の安全対策として、国土交通省(旧建設省)より平成7年5月から表−3.5.1に示す通達が出されている。

表-3.5.1 平成7年以降の橋梁の耐震性に係わる通達等

| 年月 |

名称 |

発行所 |

| 平成7年5月 |

橋、高架の道路等の新設及び補強に係わる当面措置について |

建設省道路局 |

| 平成8年11月 |

橋、高架の道路等の技術基準について |

建設省道路局長、都市局長通達 |

| 平成8年12月 |

道路橋示方書 |

(社)月本道路協会 |

|

これらに従って、自治体や公団等は橋梁の耐震性についての事業計画を表−3.5.2に示すように策定しており、隅田川、荒川に架かる橋梁に関しては平成14年10月現在において、概ね終了しているとの報告がされている。

表-3.5.2 橋梁の耐震性に関する事業計画

| 機関名 |

事業計画 |

| 都建設局 |

(1) |

既設橋梁の補強 |

| (2) |

トンネルの防災対策 |

| |

(1) |

開削で構築した道路トンネルの耐震補強については、平成8年度の防災総点検結果に基づき、必要な対策を行う。 |

| |

(2) |

ラジオ再放送設備の整備を順次行う。 |

| 都港湾局 |

(1) |

橋梁について、震災時の避難や救援活動に支障を生じないよう、経年及び地盤沈下等の影響により老朽化しているものや損傷したものを対象に、耐荷力の増強に重点をおいて、架替・補強を行っていく。 |

| 関東地方建設局 |

(1) |

所管施設の事前点検により、震災対策を必要とする橋梁について、緊急を要するものから逐次整備を進めている。なお、阪神・淡路大震災を踏まえ、補強を要する橋梁について対策を行っている。また、道路構造を保全し、円滑な道路交通を確保するため、管理区間内共同溝の震災対策をさらに実施していく。 |

日本道路公団

首都高速道路公団 |

(1) |

高架橋の安全性の強化 |

| |

(1) |

橋脚の耐震対策(平成7年度から3カ年で橋脚を鋼板巻立て等で補強) |

| |

(2) |

落下防止システム及び支承部構造(橋桁を支える台座)の一層の強化 |

| |

(3) |

地盤の液状化により生じる地盤流動に対する対策の実施 |

| (2) |

地震が発生した時の情報収集・伝達等のシステム構築 |

| |

(1) |

地震計測システムの構築 |

| |

(2) |

通信網の整備 |

| |

(3) |

電力バックアップの強化 |

| (3) |

地震が発生した時の利用客の安全対策 |

| |

(1) |

利用客への情報伝達充実 |

| |

(2) |

避難・誘導施設の整備 |

| |

(3) |

運転者等の対処方法についての十分な広報 |

| (4) |

道路構造物、管理施設等の常時点検 |

| (5) |

災害時における情報収集・伝達等に必要な通信施設等の常時点検 |

| 区市町村 |

(1) |

区市町村が管理する道路について、耐震性の強化を図るとともに、必要な防災施設の整備を図る。 |

|

| 出典: |

「東京都地域防災計画 震災編 (平成10年修正) [本冊]」 |

橋梁の耐震性とは別に、河川における地震対策の一環として、緩傾斜型堤防やスーパー堤防の整備事業が昭和60年度(緩傾斜型堤防は昭和55年度)から進められている。

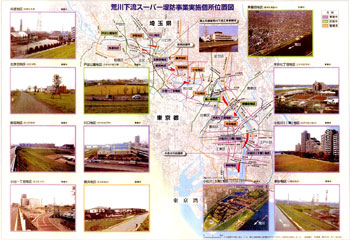

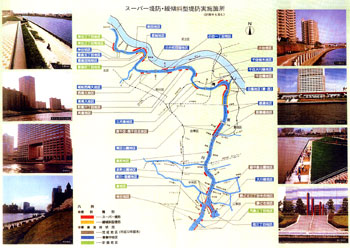

緩傾斜型堤防、スーパー堤防は主要河川の地震に対する堤防の安全性を高めるとともに、水辺に親しめる環境を作り出すための堤防である。緩傾斜型堤防とスーパー堤防の概略構造図を図−3.5.1に示す。また、隅田川及び荒川における緩傾斜型堤防及びスーパー堤防の実施箇所(計画中も含む)を図−3.5.2に示す。

図−3.5.1 スーパー堤防と緩傾斜型堤防の構造について

|

| 着手前 |

|

| 着手後 |

| 図−3.5.1 スーパー堤防と緩傾斜型堤防の構造について(着手前後の実例) |

| (拡大画面:543KB) |

|

| 出典: |

「荒川下流スーパー堤防事業実施箇所位置図 国土交通省荒川下流工事事務所沿川再開発課」 |

| 図−3.5.2 スーパー堤防実施箇所(荒川:計画中も含む) |

| (拡大画面:504KB) |

|

| 出典: |

「隅田川潤いの水辺、甦るとき 東京都建設局河川部」 |

| 図−3.5.2 スーパー堤防・緩傾斜型堤防実施箇所(隅田川:計画中も含む) |

|