現代を照らす創作民話の傑作

「さねとう民話」の出発点/さねとうあきら

わたしが劇団「仲間」に所属していた頃、マルシャークの『森は生きている』に負けない日本の民話劇を創作しようとの機運が盛り上がり、まだ二十代だったわたしが担当することになりました。そうはいっても東京生まれの東京育ち、「民話体験」が皆無に近かったわたしは、どんな素材をどう処理すればいいのか、途方にくれた思い出があります。

「柳田国男の『遠野物語』を読んでみろよ、何か参考になるかも知れない」と、劇団文芸部の先輩に助言されて、角川文庫の初版本で「柳田民俗学の聖典」を読みふけった記憶が、今もなお鮮やかです。

東北の山村に伝承された民話群は、大地を媒介として無限の輪廻転生をつづける野太い宇宙の存在を教えてくれました。どのエピソードに登場する人物も生き生きしていて、まさにイメージの宝庫でした。

わたしはその本に記載されていた「小正月の伝承」に心をひかれました。一月十五日の小正月の育に、村の子どもたちは「やろくろ、飛んでこい!」とはやしながら、一年に一度だけカラスに食物を供えて歩くのだそうです。農民にとって嫌われ者のカラスにも親愛の情を示す心の豊かさ。ともに厳しい自然環境を引き受けながら、生きる営みをつづけている「同胞」と認識しているのです。

これは劇作りの有力なモチーフになりました。わたしは即座に『赤いカラス』という脚本を書き上げましたが、作品をものにした時点で、上演の機会はすでに奪われていました。時は高度成長の時代に突入、無名の脚本家が書いた創作劇に代わって、大入り満員が期待できる古典名作ばかりが横行する時代がきていたのです。

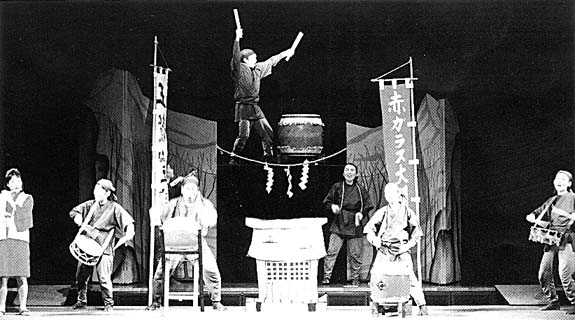

その後、この物語は創作民話に姿をかえて、最初の児童文学の本『地べたっこさま』に、「赤ガラス大明神」の題名で収められました。しかし、元はといえば劇場の片隅で発想した物語です。何としても創作民話ドラマの処女作を舞台に乗せたいと願いつづけてきましたが、このたび、劇団「たんぽぽ」の皆さんによって上演される機会を得、わたしは二十代の昔にかえったように喜んでいます。

わたしの創作民話の原点にもなった「赤ガラス大明神」が今日の子どもたちにどのように迎えられるか。わたしは旧作に全面的改訂を加え、現代の創作劇としてあえて世に問う覚悟で、開幕の時を待っています。

本部〒435 静岡県浜松市子安町323-3 TEL053-461-5395

長野県事務所〒390 長野県松本市沢村3-4-21 TEL0263-36-6950

北海道事務所〒003 札幌市白石区川下3条6丁目8-18 TEL011-873-3611

山梨県事務所〒400 甲府市塩部4-4-6 TEL0552-51-5435

沖縄県事務所〒900 那覇市泊1-14-14 ホテルグリーンコート TEL098-866-0529